先日とある小学校の防災クラブで応急処置の練習をさせていただきました。

怪我と手当の方法を考えてきてもらったのですが、その中で「擦り傷は洗ってから絆創膏を貼る。持っていなければ人からもらう」というのがありました。

その子自身は絆創膏は持っていないとのことで、ではどれくらいの子が絆創膏を持っているのかを聞いてみると、参加者14人中、持っていたのは1人でした。

ハンカチで止血処置をするということでハンカチを持参してもらうようにお願いしておいたのですが、うまく伝わっていなかったようでハンカチを持っていない子が数人いました。

少し気になったのが、この子達は怪我をしたときにどのように手当をする気なのだろうかと言うことです。

自分が子どもの頃には、絆創膏を普段から持って歩いている子が結構いたように記憶しています。当然それだけ擦り傷や切り傷などの生傷が絶えない状況だったのでしょうが、今の子はあまり生傷に縁がないのかもしれないなと感じます。

怪我をしなければ怪我の手当もする必要はないのですが、怪我をしたときにいざ手当をしようと思っても、手当をするための部材がなければ手当が難しいように感じます。

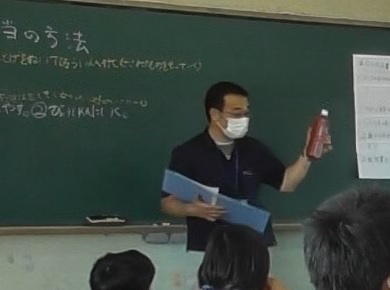

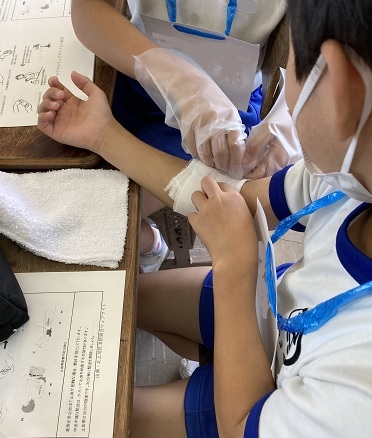

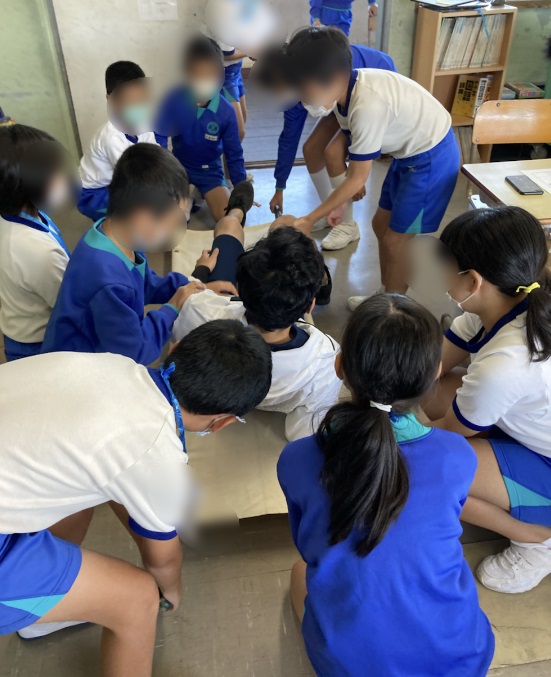

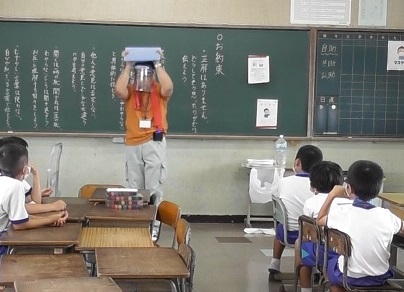

今回の練習では、ガーゼを用意して傷口の圧迫止血を行い、その後に包帯を巻いて応急処置をするということを行いました。

ガーゼや包帯は普段の生活ではあまり使うことはないと見えて最初はかなり手こずっていましたが、慣れてくるとくるくると包帯を巻き、上手に留めるところまでできていました。

いきなりでは無理だと思いますが、練習していれば本番でもきちんとできるということだなと思っています。

普段の生活ではさまざまな形で守られているので、応急処置についてもあまり意識することはないかもしれませんが、いざというときには誰かに頼ることはできません。

自分が主役となって自分や周囲の人を助けていかないといけないことを考えると、クラブだけでなく学校の授業の一つとして取り組んでみてもいいのかもしれないなと思います。