防災関係の本を読んでいるといろいろと勉強になることや面白いことが書いてありますが、基本的には誰が読んでもいいように汎用性を持たせて書かれているようです。

でも、それぞれの防災行動に落とし込んでいくと、同じ対策でも住んでいる場所や位置によって対策が異なる場合が出てきます。

それを無視して準備や備えを行っていくと、いざというときに逆にトラブルを招いてしまうことが起こりえます。

災害対策はオーダーメイドのハンドメイドでやっていったほうが、最終的にうまく自分の身を守ることができるのではないかという気がしていますので、もしもあなたが防災関係の本を読んで備えようと思っていただけていたなら、書かれていることとあなたの置かれている状況を考えて適宜修正していくといいと思います。

例えば、自分で準備する災害食は3日~1週間分を準備しなさいと言われていますが、都会地と地方では準備すべきものが異なります。

都会地では自分に必要なものは全て準備しておく必要がありますが、地方で水に浸からないような場所で田畑を作っている人は、災害食を準備しておかなくても倉庫にはお米、そして畑には野菜があると思います。そうすると、全てを準備しなくても、缶詰や何かを用意しておけば当座は充分凌げるでしょう。

また、水の確保でよく出てくるお風呂の残り湯ですが、これを置いておくことが正解の場所と、そうでない場所があります。

一軒家やアパートなどの1階にお住みであればお風呂の残り湯は置いておく方が後で水に困らなくて済みますが、2階以上のアパートなどに住んでいる人は、残り湯は速やかに抜いておいた方が後のトラブルが少なくて済みます。

二階以上が地震で揺れると、風呂の水は風呂桶からこぼれ出します。そのこぼれた水が床下に流れ込んで、階下での水漏れ騒動になり弁償するような場合もでてくるのです。

一つ一つは小さなことですが、あなたが快適に被災後も生活をするために、自分に必要な防災行動を考え、準備しておいてくださいね。

カテゴリー: 学校

災害後のトイレ、使えるか使えないか。

唐突ですが、あなたのいる場所のトイレはどういった汚物処理をしているかご存じですか。

大きく分けると、くみ取り型、浄化槽型、そして下水型にわかれると思いますが、それぞれの処理方法によって災害後に使う方法が異なるので注意が必要です。

いちばんシンプルなのはくみ取り型で、この場合には例えばくみ取り槽に水や汚泥が溜まってしまうような水害でも、くみ取り槽に溜まった汚泥や水を吸い出せばすぐに使えるようになります。

また、他の災害でも水があればくみ取り槽へ流すことが可能なので、トイレに関して受けるダメージは少なくて済みます。

もちろん最終的な点検は必要になりますが、とりあえず水さえあれば簡易トイレなどを使わなくてもトイレを使うことが可能です。

次は浄化槽型。水害で汚泥などに浸かった場合には浄化槽の整備と点検が必要になりますので、それが終わるまでは使うことはできないと思ってください。

浄化槽自体が水に浸からなければ、曝気槽のポンプに通電することで浄化槽の機能事態は維持することが可能ですので、流す水とポンプを動かす電源があればトイレを使うことは可能です。

最後に下水型ですが、これは基本どんな災害でも使えなくなっていると思ってください。

下水管は非常に詰まりやすいので、水で汚物を流し込むと途中で詰まってしまいます。そうすると大規模な修繕が必要となってしまうので、下水管の点検が終わるまでは全面的に使用禁止になります。

また、マンホールトイレなどもありはしますが、下水処理の構造上あまり汚物を落としすぎると詰まってしまうので、マンホールトイレを設置する場合には設置しても良い場所をあらかじめ選定しておく必要があることを覚えておいてください。

被災後、点検が終わるまでは携帯トイレや簡易トイレを使うようにしましょう。

おまけですが、集合住宅のトイレでは、2階以上のトイレは使用不可です。もしも上層階でトイレを使った場合、途中の汚水管が破損していると破損した場所から汚物が噴き出して大惨事が起こります。

そういった事態になった場合、汚物が噴き出した場所の住人から汚物を送り込んだ住人が訴えられたりすることがありますので、集合住宅の場合は処理方法を問わず、点検完了まではトイレは使用禁止です。

トイレに関するさまざまな情報はありますが、まずは自分の住んでいる場所や普段でいるしている場所の環境を確認し、災害後に自分が汚物で二次被害を出さないように充分気をつけてくださいね。

誰でもできる感染症対策

新型コロナウイルス感染が広がっているようで、連日マスコミが騒いでいますが、新型コロナウイルスに限らず、感染症対策の基本は手洗いになります。

石けんと流水を使って手をしっかり洗うこと。これが感染症対策の基本となります。

あとはマスクの着用。これは周囲にウイルスをまき散らさないために必要なものです。また、気休めですが防除できるかもしれません。

この二つがしっかりとされるとどうなるのかを表した図があります。

国立感染症研究所のインフルエンザ流行レベルマップの2018~2019年と2019~2020年(現時点では「今シーズンの動き」にあります)の流行状況を比較してみてください。

新型コロナウイルス対策が叫ばれ始めてから、インフルエンザの感染者数が明らかに減っており、収束も早くなっていました。

このことを考えると、手洗いをしっかりとすること、そしてマスク着用が有効であることがわかると思います。感染対策としては、できればフェイスシールドで顔を覆えば、飛んでくるウイルスの顔への付着を防ぐことができますのでより安全になるのではないかと思います。

また、飲み会の席で酒が入ればどうしても大声で騒いでしまうことになりますので、飲み会では無く食事会にし、食べている間は静かに食べて、それから、マスクをつけてゆっくりおしゃべりをするようなスタイルだと安心できると思います。

これからまたインフルエンザや感染性胃腸炎などが流行る季節になります。

新型コロナウイルス対策だけで無く、冬に流行するさまざまなウイルス対策として、石けんと流水での手洗い、マスク着用、できればフェイスシールドの着用をして感染しないようにしたいですね。

参考:インフルエンザ流行レベルマップ(国立感染症研究所のウェブページへ移動します)

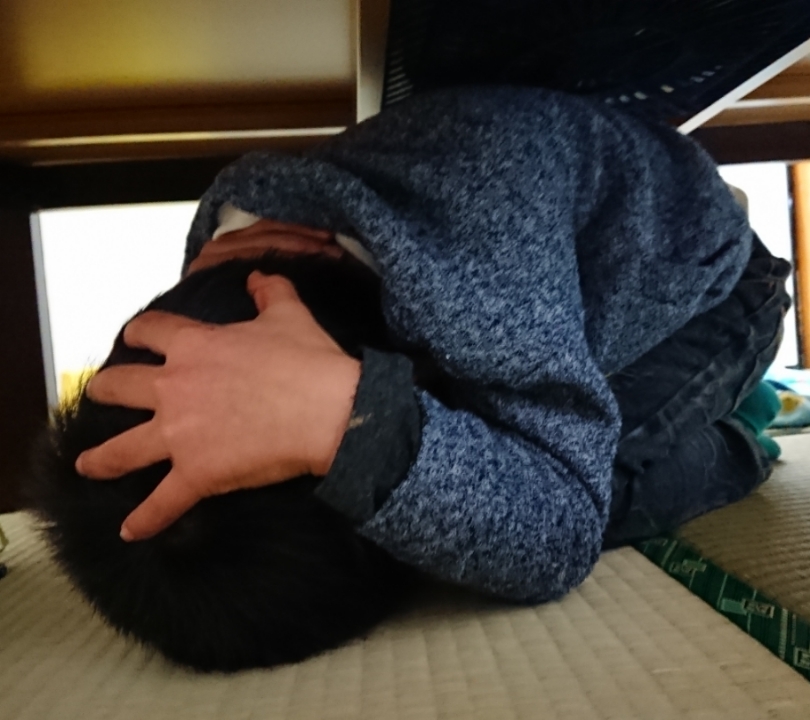

ダンゴムシのポーズをやってみよう

いろいろ言われることも多いのですが、地震の時に身を守るための「ダンゴムシのポーズ」は理にかなっていると思っています。

頭と首、お腹、そして手首、足首、ももの付け根の太い血管を守り、揺れにも転がらなくて済むポーズなのですが、正しくポーズを取らないと逆に怪我をするかもしれません。

身体が硬いととっさにできないポーズでもありますので、まずはゆっくりと練習を兼ねてやってみるといいと思います。

最初は正座をします。

それから背中を丸めながら前に倒れます。

頭は片手で後頭部、反対側の手で首筋を隠します。その時、手首が露出しないしないように注意してください。

足首はくじかないように気をつけてください。

この姿勢は縦揺れにも横揺れにも耐えられる非常に安定した姿勢ですので、素早くできるように練習しておくといいと思います。

一つ注意しておきたいのは、この姿勢を取っても屋根や天井が落ちてきたり、家具が倒れてきたりすると怪我をしてしまったり死んでしまったりします。ダンゴムシのポーズはあくまでも小さなものの落下などから身を守るためのポーズですので、家具の固定や耐震補強が必要なことは言うまでもありません。

ところで、足の不自由な人や身体が動かしにくい人はダンゴムシのポーズを取るのが難しいかもしれません。

そういったときは、とにかく重心を下げることです。

具体的には、座ったりしゃがんだり、なるべく頭を地面に近い位置に下げること。

頭は体重の1/10の重さがあり、首という細い部分で支えられているので揺れで振られると転倒しやすくなりますので、身体が振られないような姿勢を考えておくとよいでしょう。

地震はいつどこで遭遇するかわかりません。とっさの時に自分の命を守れるのは自分自身ですから、とっさの時に身体が動かせるように練習しておいてくださいね。

支援物資の物流について考える

災害後の復旧が速やかに進むかどうかは被災者の安心をいかに獲得するかにかかっています。

必要なものがきちんと手に入る、衛生環境が確保できるといった条件が満たせれば、とりあえずの混乱は防ぐことが可能です。

そのためには、支援物資を輸送するための物流網を確保する必要があります。

大量に支援物資を運び込み仕分けをして被災地へ輸送する物資集積拠点、そして被災地内で小分けし、各避難所へ配送する物資集積基地、最後は避難所にできるデポ。

これらが上手につながることが必要となってきますが、こういった物流網を行政が設計・管理することは、人的にもノウハウ的にもほぼ無理です。

立て続けの災害のおかげで、物資集積拠点や物資集積基地の指定や運用は運送業者さんに任せた方が効率的だと言うことが認識されてきたようですが、物資集積基地からもよりのデポ、そしてデポから被災地の住民に物資が渡る部分が現在うまくつながっていないところが多いです。

運送屋さんが避難所まで持ってきた物資をいかに早く確実に必要とされる人の手に届けられるのかというところは、被災前にどれくらい物流について真剣に考えてきたかに比例しますから、避難所運営委員会がそこまで考えて運営設計をしているかどうかが鍵になります。

避難所は物資と情報の両方が集積する場所ですから、それらを避難所への避難者だけではなく、被災地域の人達に物資や情報を届ける必要があります。

災害対策のラストワンマイルと呼ばれる避難所から地域の被災者への物資や情報の伝達方法を、一度検討してみて欲しいと思います。

防災マップは見えるところに貼っておこう

あなたは防災マップを作っていますか。

防災マップというのはハザードマップのことではありません。ハザードマップに地域の安全な場所や危険な場所、避難経路、避難先などを記入して作るあなたの命を守るための防災マップです。

この防災マップを一度作っておくと、自分のいる場所の情報が一目で確認できるため、現在の安全度や避難についてイメージがしやすくなります。

もしも作っていないのであれば、一度DIGをやって作成してみてください。

そして、それができるまではとりあえずのつなぎとしてハザードマップを見やすいところに貼っておきましょう。

見やすいところに貼ってあると、いざというときにすぐに確認ができます。また、普段から見るところに貼ってあれば、無意識に周辺の状況を覚えていたりするものです。

ハザードマップにしても防災マップにしても、見てすぐに片付けてしまうのでは何の役にも立ちません。

こういった地図は使い込んでこそ価値が出てきますから、例えば玄関やトイレ、廊下や居間など、普段から目につきやすいところに必ず貼っておいて、いざというときに大切にしすぎてしまったところがわからないというようなことがないようにしたいものですね。

余談ですが、災害対策に意識のある地域では、例えば居酒屋のトイレや駅、地域の掲示板などさまざまなところにハザードマップが貼ってあることに気づくと思います。

災害対策については、知らなかったということを正当化できる理由はありませんから、普段からの意識付けの一つとして、自宅の中だけでなく、さまざまなところに貼っておくといいと思います。

耐震化する意味

各自治体が耐震補強に対する補助を行っているようですが、なかなか耐震補強が進んでいない現実があります。

一般住宅に限らず、会社や古いビルなどでも耐震化が進んでいないのですが、予算がないからといって後回しにしていい問題ではないことに気づいている方がどれくらいいるのかなと考えます。

震度6強以上の地震に遭った場合、古い家や会社、ビルなどは倒壊する危険性があります。

石西地方でもいつ揺れてもおかしくないと言われている弥栄断層が存在していますが、これが動くと最大でマグニチュード7.7程度の地震が起きる(政府地震調査研究推進本部)と予測されています。

情報が少ないためにいつ頃動くかは不明ですが、いつ動いても不思議ではないということでもあるので、今この瞬間にも揺れるかもしれません。

でも、もし地震が発生したら、その時になって慌てて地震対策をしようとしても手遅れです。地震で生き残るためには、とにかくものの下敷きにならないことですが、古い家屋に人がいて倒壊した場合、かなりの確率で圧死することになってしまます。これは運が悪かったでは済みません。耐震補強しておけば助かったわけですから、想定外では無く人災になるわけです。

特に会社やビルなどで倒壊が起きたとしたら、耐震補強にかかる経費以上にさまざまな出費を強いられた上に信用まで無くなるという、ある意味では致命的なダメージを負いかねない状況になります。幸い建物全てを耐震補強しなくても一部を補強したり一室だけを補強するなど、最近ではいろいろな方法がありますので、いくらかお金をかければ対策は充分に取ることが可能な時代になっています。

地震の怖いところはいつ来るか分からないところですが、地震は地面が揺れるだけですから、対策さえきちんとできていれば死ぬ可能性を下げることができます。

繰り返しになりますが、地震で倒壊した家屋の下敷きになって圧死することは想定外ということができません。

耐震補強は高く感じるかもしれませんが、あなたや従業員、関係する人のの命の値段と考えてみたら、それでも高いと感じますか。

かけた費用の分だけは確実に安全が確保できる。そういう意味では、地震は相手にしやすい災害なのかもしれませんね。

ハザードマップの検証をしていますか

各自治体ではハザードマップを作成して自治体内の世帯に配布していますが、あなたは見たことがありますか。

ハザードマップは特定の条件下での被災状況を図化したもので、自治体や地域の避難計画作成の基礎となる資料の一つです。

これには地震や浸水害、土砂崩れの危険性が色分けで表示されていて、とりあえずの危険な場所がわかるようになっており、あなたが避難計画を作るときには必ずこれを見ているはずです。

ハザードマップの検証では、自宅からの避難だけでは不十分です。勤務先や通学先、途中の経路、よく買い物や遊びに行くところ、そして自分が避難すべき避難所の災害対応状況といったものも確認しておかなければいけません。

避難所は災害から身を守るために避難するところなので、避難すべき避難所がどのような災害に対応しているのかを正確に把握しておかなければ、避難した避難所で被災したと言うことになりまねません。

想定される災害のハザードマップに、地域の災害伝承の情報を追加すると、より安全な避難を行うことができるようになりますので、分かる範囲で確認して追加しておきましょう。

避難経路は状況や環境の変化によって常に見直しが必要ですし、地域としての防災マップ作りも必要となるでしょう。

今住んでいる場所だけでなく、自分が行きそうな場所の経路と安全性を確認しておいて、いざというときに備えたいですね。

【活動報告】第3回高津小学校防災クラブを開催しました

去る11月4日、益田市立高津小学校様で防災クラブの第3回目を開催しました。

今回は「止血法と搬送法その2」と「校内安全点検」、それに「ビニール袋工作」の3つから子ども達に選んでもらう形にしたのですが、見事に3つにわかれてしまい、結局代表者がじゃんけんして「止血法と搬送法その2」をやることになりました。

前回は直接圧迫止血法と前屈搬送法をやりましたが、今回は間接圧迫止血法といすを使った搬送法、そして実際にけが人の手当から搬送までを演習してみてもらいました。

間接圧迫止血法は止血帯を使った止血方法ですが、実際に子ども達がするの危険なので講師の腕に止血帯を巻き付け、止血帯を締める前と締めた後の手の温度を確認してもらい、締めた後手が冷えていくことを確認してもらって血流が止まっていることを知ってもらいました。

また、担架の搬送法ということで、階段での搬送を実際に担架を使ってやってみてもらい、二人では階段で水平が維持できなくなること、そして運び手の数が多いほど危険が少なくなることを実際に体験してもらいました。その後いすによる搬送をやってみて、担架での搬送がどれくらいやりやすいのかということを体験していました。

最後は担当の先生をけが人役に見立てて圧迫止血から担架搬送までを実際にやってみてもらいました。

先生の腕と足を怪我しているという想定で、実際に怪我している部分を圧迫止血し、血が止まったら包帯を巻いて固定してもらったのですが、なかなか思ったようにできずに苦戦していました。

搬送では、床から担架へ先生を移動させるのにいろいろと試行錯誤していましたが、なんとか無事に載せて搬送することができました。

実際にやってみると、なかなか思ったようにはできないということと、声をかけあわないと危険だということを理解してもらえたと思います。

子ども達はノリノリでやってくれているのですが、そのノリを生かせないことにもどかしさを感じ、講師としてはまだまだ未熟だなと反省しきりでした。

ともあれ、今回防災クラブでつきあってくださった先生と子ども達に感謝します。

可能な限り体験してみる

今年度はコロナ禍でさまざまな行事やイベントが中止の憂き目に遭っています。

災害関係のイベントも例外では無く、コロナウイルスの流行が始まってから9月くらいまではほぼ全てといっていいくらい中止の話ばかり耳にしていました。

10月に入って少しずついろいろな防災の研修会やイベント、体験会が増えてきてはいますが、必須ではありますが見方によっては不要不急な内容でもあり、ちょっとずつ様子を見ながらの開催になっていくのかなと感じています。

ところで、防災に限りませんが、さまざまな行動が可能になるのは頭だけで無く実際に身体にしみこませているからだと考えています。実際に災害を体験した人は、しばらくは素早く動くことができることから考えても、しっかりと身についていると考えて良いと思います。

そのため、体験型の研修会が増えてきているのですが、あなたはこれまでにどれくらいの防災関係の研修会に参加されたことがあるでしょうか。

「対策しても役に経たない」「訓練に参加するのはかっこわるい」「必要だと思わない」「理解できているからやらなくていい」など、やらない理由はさまざまですが、やることを知っているのと実際にやってみるのとではかなり感じが異なります。

やってみないとできるかどうかがわからないというのが、さまざまな防災の研修会や訓練に参加してきた筆者の乾燥です。

例えば火事のとき「なるべく低い姿勢で呼吸は浅く移動しましょう」ということは消防署などの研修では必ず教わります。でも、そこで理解できたことと、人為的に作った「煙避難トンネル」を実際に経験してみるのとでは感じることが全く異なります。

幸いにして、防災訓練は殆どがただかただに近い値段で開催されるものです。

もし見かけたら、全部出なくて良いので少しでも参加してみてください。知っていることを行動に移すことがどれ位大変か、一度やってみると理解が可能だと思います。

災害対策はやろうと思えば一人でもできます。ある部分はキャンプみたいなものなので、ハイキングやキャンプと同じ感覚でやってみればいいと思います。

思わぬものが必要になったり、必要だと思っていたものが全く必要なかったりと、一度やるだけでもいろいろと出てきます。

訓練や研修を重ねていくと、自分にとって必要な防災対策がわかってくるので無駄な備えや作業をしなくても済むようになります。せっかくあちこちで開催されている防災訓練なのですから、できる範囲で構いませんから、参加していろいろなことに気づいて欲しいと思います。