行政機関は基本的に災害時におきたさまざまなことについて、自分のところで管理監督しようとします。

ですが、実際のところは時間が経過するごとに対応事項が加速度的に増えていきますので、そのうちに破綻して何も指示ができなくなり、結果的に地域の復旧が遅れて地域の崩壊も進むことになってしまいます。

ではどうすればいいのか?

復旧のための権限を、それに対応できるところにあらかじめ任せておくという方法は採れないでしょうか?

例えば、災害後の道路開削の権限を地域の建設業者に任せてしまうのはどうでしょうか?

災害時に優先して開削する道路を指定しておき、もし道路に何かあれば行政の判断をまたずに開削作業を行うようにしておくのです。

当然その必要性や妥当性については検証しなくてはいけないでしょうが、災害が起きたときに、指示を仰げなくなった場合でも予めの指示で開削作業を進めることが可能であれば、復旧支援がその分早く進められることになります。

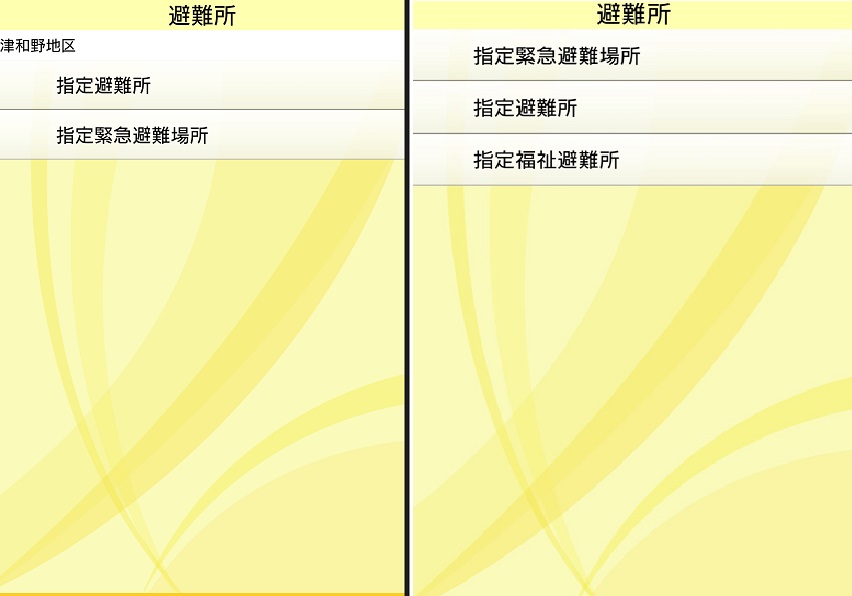

また、避難所の開設についても行政からの指示ではなく、地元自治会や地元の自主防災組織に委ねておけば、いちいち連絡したり人員派遣をしなくてもすみます。

平時には集中している権限を、災害時にはそれぞれに任せてしまうことで、素早い対応が可能になるのではないでしょうか。

行政は災害時には全体的な情報収集に特化し、落ち着いてからは予算措置と復興、災害の検証に力を入れればよいので、そこまでの無理が生じないと考えます。

災害時に頼りになる自衛隊はどこで何をしてもらうのかについて細かい指示が必要になるとは思いますが、できる限り対応作業を自動化することで、少ない人数でもパニックにならないようにしておくことが、これからの行政には必要なことではないのかなと考えます。

さまざまな組織といろいろな形で協定を結んでいますが、その協定を元にして具体的にいつ何をしてもらうのかについても、自立的に動いてもらえるように約束をしておくことが重要かなと思います。