さまざまな災害がありますが、いずれの災害でも出てくる問題が「トイレ」と「水の確保」です。

今回は災害時、そして被災後のトイレについて考えてみたいと思いますが、災害が発生したら、大前提としてトイレが使えない可能性が高いと言うことは覚えておいてください。そして、飲み食いは我慢できても排泄は我慢することが困難ですから、自宅や避難先のトイレ事情をまずは確認して備えるようにしましょう。

1.建物で違うトイレ事情

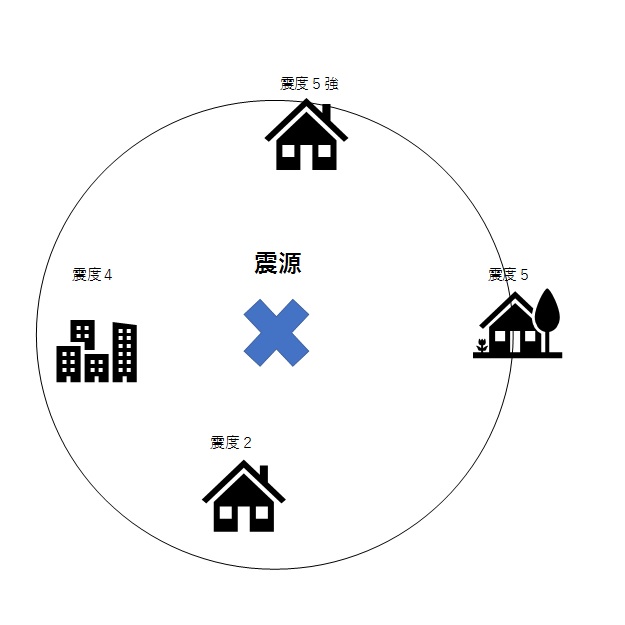

一戸建て、二階建て、アパート、高層マンションなどなど、人が生活する空間はいろいろありますが、それぞれ対応が変わります。

また、処理方法が下水管なのか、浄化槽なのか、それともくみ取りなのかによっても事情が異なります。

基本はこれらのかけ算の数対応方法があるのですが、おおざっぱな対応は次のとおりです。

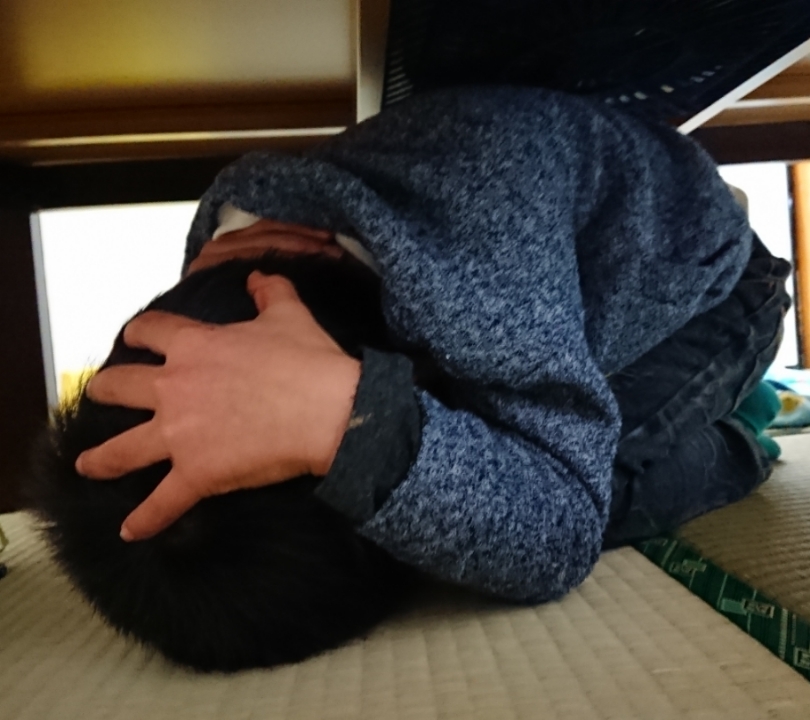

大前提)2階以上にあるトイレは使用禁止です。

写真は消防科学総合センターのHPから転載。

被災後、汚水管の安全が確認されるまではトイレは使えません。

特に地震だと建物内部にある配管が外れていることが考えられ、その状態でトイレを使うと下の階に汚水があふれてしまいます。

アパートやマンションで他者に損害が発生した場合、あとで損害賠償請求されることもありますので、くれぐれもご注意ください。

1)下水管で処理している場合

洪水等で配管に泥などが詰まっていることが考えられます。施設の点検が完了するまでは、原則トイレは使えません。

2)浄化槽で処理している場合

下水管と同じで、原則は施設の点検が終わるまでは使わない方が無難です。

電気が来ている場合には浄化槽を機能させることができるため、トイレを使うことは可能です。ただし、洪水などで水没してしまった場合は浄化槽内には汚泥などが貯まっているので、清掃整備が終わるまでは使用できません。

3)くみ取り式の場合

災害後も基本的には普通に使うことができます。ただ、洪水等の場合には汚物槽が水でいっぱいになっていますので、くみ取りが終わるまでは利用することができません。また、落ち着いたら汚物層が破損していないか点検をしてもらってください。

2.怖い逆流

洪水等水による被害の場合には汚水管から水が逆流してくることがあります。

そうなると便器から汚物混じりの汚水が噴き上げて、のちのちの片付けに支障をきたすことになりますので、便器の排水部分を塞いでおいた方が無難です。

そのため、便器の排出口を押さえるように水のうを積むことをお勧めします。

材料は大きくて丈夫なビニール袋2枚とひも、それに水です。

■水のうの作り方

材料:大きくて丈夫なビニール袋2枚、ひも、水

作り方:

1.ビニール袋を二重にあわせます。

2.1で作ったビニール袋に水を注ぎます。袋の7分目くらいまでなら入れても大丈夫ですが、持てる重さにしましょう。

3.注いだらひもで口を縛ります。ひもがなければ、注ぐ水の量を半分くらいにして袋の口を縛り上げます。

4.それを便器の排出口にしっかり乗るように置きます。水のうは一つ、ないし二つで十分です。

水のうは土のうがないときには土のうの代わりに使うこともできますが、土のう袋に比べるとビニール袋は破れやすいので取り扱いには十分気をつけてください。

3.トイレが使えないときのトイレ

水のうを積んだり、水没したりするとトイレそのものが使えません。

そんなときにでも排泄は止められませんので、仮設トイレが必要となります。

いろいろな方法がありますが、ここでは2つほど方法をご紹介します。

前提)仮設トイレの考え方

家族の状況によって準備するものが変わってきます。

和式が使えない場合には、座ってできるような設備が必要となりますし、排泄物を無事に処理できることは当然として、排泄時にたとえ家族であっても見られないような装備も必要です。

以前に「携帯トイレと一緒に持つもの」でも触れましたが、例えば着替え用に使うテントやポンチョなど目隠しできるものを準備しておく必要があります。

小さなこどもが居る場合には、おまるを準備しておくのもよいと思います。

そしてできれば一度使ってみて、使い勝手を確認して、自分や家族が使いやすい形にしていけばいいと思います。

1)携帯用トイレ

100均でも見ることの増えてきた携帯トイレを準備をしておくことをお勧めします。

携帯トイレにもさまざまな種類があり、小用、大用、大小用、男性用、共用とありますので、家族構成によって準備するものを考えましょう。

また、家族の一日のトイレの利用状況を確認しておいて、その3日分程度は準備しておくといいと思います。

大小用の共用の中には組立式便座のついているものもありますが、これは持って避難するようなサイズではないので、家庭での備蓄品として備えておくといいと思います。

2)トイレを作る

トイレで問題になるのは「水分」と「臭い」で、これがなんとかなれば理屈上はどこでもトイレを作ることが可能です。

■おすすめは「猫の砂」

お勧めは「猫のトイレ用砂」

これは水分を吸収し臭いも取ってくれる作りになっていますので、これがあるとかなり快適な仮設トイレを作ることができます。

使った後は大も小も周りに砂がついて固まりますので、固まったものをBOS等消臭効果の高いビニール袋にいれてゴミ袋に入れるだけ。

基本的には可燃ゴミで処分も可能です。

■吸水ポリマーや新聞紙も使える

また、携帯トイレやおむつなどにも使われている吸水ポリマーがあれば水を確実に吸収できますし、新聞紙もしわくちゃにして丸めることでそれなりの吸水量を確保することができます。

ただ臭いについては完全に消すことができないので、排泄後は速やかに消臭効果の高いビニール袋に入れるくらいでしょうか?

吸水ポリマーを使う場合には、可燃ゴミとして出せない場合もあるのでお住まいの自治体のゴミ処理担当課に確認をお願いします。

トイレの問題は健康管理とも密接に関係しています。災害時だからこそ、トイレを我慢しなくても済みように、あらかじめ準備しておくことが大事ですね。