あなたがお住まいのところや通勤、通学をしている先、遊びにいくところなど、ある程度の高層階になるとエレベーターやエスカレーターがあり、多くの人はそれを利用すると思うのですが、それらの施設の階段の位置を、自信をもってわかりますと言える方はどれくらいいらっしゃるでしょうか。

また、行き先が階段しか無い施設だとして、いざというときに普段使っている階段以外の階段がどこにあってどこに通じているのかをきちんと把握していますか。

災害時に避難で使うのは基本的に階段になりますが、階段の場所を知っていないと途方に暮れることになります。よくあるのが、商業施設や病院などで職員以外は全てエレベーターやエスカレーターしか使えないようになっているもの。非常灯の誘導に従えばちゃんと非常階段にたどり着けるようにはなっているはずですが、普段から階段を意識していないと、エレベーターだけの施設だと閉じ込められたと感じるでしょうし、止まっているエスカレーターに人が押し寄せると、群衆雪崩や、最悪の場合エスカレーターが外れて落下することも考えられます。

よくいくところ、よく使う施設であるなら、たまにでいいので階段の位置や、できれば階段を使って移動してみてください。そうすると、いざというときに階段で逃げるという選択肢が思い浮かぶと思います。

人の心理として、非常時になるほど知っているところを使おうとするものです。よほど場数を踏んでいるか、冷静な方でも無い限り、混乱している中で使ったことの無い非常階段を使おうとは思わないのではないでしょうか。また、階段しか移動手段のない施設の場合、普段自分が使わない階段を意識して使うようにしてください。そうすることで、混乱の中でも自分の持つ選択肢が増えて助かる確率が上がります。

そうでなくても、地震発生時にはエレベーターでは閉じ込められる可能性が、エスカレーターでは緊急停止による将棋倒しが起きる可能性が高いです。

よく「健康と省エネのために階段を利用しよう」と言われますが、いざというときに自分の身を守るためにも、普段から階段の位置を意識して、できれば使っていきたいですね。

カテゴリー: 地震対策

ちょっとずつ防災のすすめ

災害対策としていろんな準備をしないといけないことは、おそらくたくさんの人が理解していると思います。でも、実際に行動している人はごく少数。「万が一に備えるのはかっこわるい」「逃げられればあとは行政が面倒を見てくれる」「防災にかける金はない」などなど、理由はさまざま。

ここでの問題は、災害対策をしていない人たちも「自分が生き残ると思っていること」です。災害、とくに地震については発生時にどこにいるかと運不運もあるのですが、生き残るための方法を知らなければ、生存確率は格段に下がります。

では、死なないためにはどうするかというと、自分が死ぬ要素を排除していけばよいということです。

例えば、寝室で寝ているときにタンスが倒れて下敷きになったとしたら、よくて骨折、悪ければ死にます。もしもタンスを固定していれば、下敷きになる可能性は低下しますし、そもそもタンスが寝室に無ければタンスに潰される心配は考えなくてもよいわけです。

一般的な家庭で家具を止めていないとこうなる。

そなエリア東京にて

阪神淡路大震災で断層に近かったおうちの台所

北淡震災記念公園にて

こういった死ぬ危険がある要素を排除することは、そんなに難しいことではありません。でも、一気にやってしまおうとすると、時間もお金もかかるものです。

そこで、毎月ちょっとずつ安全度を上げていくのはいかがでしょうか。今は師走で、ちょうど大掃除の時期でもあります。そのついでに、寝室の危険度点検を行って倒れてくるものや割れたり折れたりしそうなものを撤去してしまえば、寝ている時間の安全は確保できます。そしてこの作業だけで、人生の中で三分の一を過ごす寝ている時間の安全はかなり高くなります。

そんな風に、自分が過ごす時間の長いところから、できるところから少しずつ対策を進めていけば、最終的には居住環境の安全は確保されることになります。転倒防止装置や飛散防止フィルムなど、一度に揃えると高くなるものでも、毎月ちょっとずつなら、さほど経費はかかりませんし、一度設定してしまえば、安全度は格段に上がります。家具や荷物がたくさんある状況でも、その配置や器具の据え付け方によっては、ある程度の危険を防ぐことも可能です。

何もしないよりは、何かしてある方が生き残る確率は格段に上がります。

無理しない範囲で、ちょっとずつ居住環境の安全対策を進めてみてはいかがでしょうか。

正確な情報を得るには

災害発生時に必要なものは正確な情報です。これを得ることができるかどうかで、行動が大きく変化することを意識しておかなければなりません。

では、正確な情報はどうやって集めればいいのか。ツイッターやラインを初めとするSNSは、かなり情報が早く、多く流れますが、信憑性はイマイチです。愉快犯などが登場して被災地外からおかしな情報を流して現地を混乱させたりすることが、過去の大きな災害では必ず起きています。

テレビはどうかというと、これは映像に見入られて判断すべきタイミングを逃してしまうことが予測されます。予想外の災害を目の当たりにすると、思考停止してしまう危険性があるのです。

そのため、ながら作業に向いているラジオをお勧めします。音声だけですので行動を束縛することはありませんし、携帯型であれば避難行動しながら最新の情報を集めることができます。ラジオの情報により広域的な情報を、SNSなどでローカルの状況を確認できれば、情報の正確性はかなり高まるのではないでしょうか。

いざ災害が起きた、または起きそうなときに自分がどのような方法で正確な情報を集めて行動を判断するのか、一度考えて、その準備をしておくことをお勧めします。

足下を確保する

災害時、主に地震のときには、よっぽど意識して片付けている家で無い限りさまざまなものが床に散乱してしまいます。特に眠っていたときなどは、揺れが収まって寝ぼけ半分で避難や片付けを行うことになりますが、そのときに自分の足を守るためのものが準備できていますか。

散乱しているものの中には、ガラスやプラスチック片など、足を切ったり刺さったりしてしまう危険なものが多くあります。そんなところを素足で歩くと、せっかく無事に地震をやり過ごせたのにしなくてもいい怪我をすることになってしまいます。一般的には運動靴を準備しておくことが推奨されていますが、置いたりしまったりする場所に悩んでしまったりします。スリッパでも、靴下でもいいので、何か足を守るものを準備しておいてください。

新聞紙を近くに置いておけば、新聞紙スリッパを作ることもできるでしょうし、タオルや服を巻き付けても構わないと思います。大切なのは足を怪我しないこと。素足で歩かなくてもすむ方法を考えてください。

「身を守る」とは、自分が安全な場所まで移動できて初めて完了する行動であり、無事に移動するためには、足を怪我するわけにはいきません。ないに超したことはありませんが、いざというときに備えて安全に逃げるために足を守れる方法を準備しておいてくださいね。

ラジオの準備をしておこう

災害時にもっとも頼りになるのは、個人的にはラジオだと思っています。

携帯タイプのラジオであれば、非常用持ち出し袋に入れていても、普段使いでもさほど邪魔にはなりませんし、地震や何かが起きたときでも避難しながらリアルタイムの情報を得ることができます。よく災害時にはラジオが一番と言われるのは、持ち運びが楽で場所も取らず、ある程度精度のある災害情報を確実に受け取ることができるからです。

では、災害の時に頼りになるラジオというのはどのようなものなのでしょうか。ラジオに限らず、電化製品は電気を使うことが前提で作られていますので、乾電池や蓄電池の持ちがいいか、あるいは手回し式や太陽パネルをつけて自分で発電できるものが重宝されます。

災害時には環境が極端に悪くなることも多いですので、防水防塵あたりの装備はあったほうが安心です。

また、ラジオとしてはAM、FMの両方が拾えるタイプでないといけません。近距離であればFM波で充分ですが、大規模災害などの場合には、それなりの距離でも聞くことのできるAM波が入るラジオが有効です。

よく災害用ということでライトやランタン、携帯電話の充電器や時計などがついていて多機能を謳っているものも多いのですが、ラジオの電池の出力がなければそれらの装備は充分に使えませんので、あまり多機能にしないほうが無難だと思います。また、手回し充電器でも機械によってずいぶんと効率が異なるので注意してください。一般的には、それなりの値段でよく売れているものだとそれなりの機能を有していると思っています。

ラジオは非常用と言うことで、買ったらそのまま非常用持ち出し袋に詰めておしまいという人も多いと思いますが、使い方をしっかりと覚えておかないとあとで面倒なことになりますので、ラジオを買ったら、まずは使い方と電池交換の仕方、電池の規格と必要な本数を確認しておき、できればスペアを用意しておきましょう。

その上で、実際に電源を入れて、そのラジオが聞き取りやすいのか聞き取りにくいのか、チューナーは使いやすいか否か、もし発電機を搭載しているのであれば、その発電能力でどれくらいの間ラジオが聴けるのかも一つの基準となるでしょう。

災害時には、ラジオは貴重な情報源となります。そのラジオがきちんと使えるように、しっかりと使い方を覚えておいて欲しいものです。

【活動報告】避難訓練を見学させていただきました【益田市立高津小学校】

10月23日に益田市立高津小学校で実施されました避難訓練を見学させていただきました。

この避難訓練は毎年されているそうですが、去年から定型通りのものではなく、実際に災害が起きて避難したらどうなるかということで、想定に基づいて避難先まで避難する訓練をされているそうです。

今回の想定は地震から津波が発生、4分以内に屋上へ避難という設定で、実際に屋上まで想定時間内に避難が可能かどうかを確認されていました。

生徒たちの動きはかなり素早く、段取りよく避難がなされていましたが、狭い廊下で人が合流する場所ではどちらが優先になるのかを迷ったり、各所の点検で未確認の場所があったりと、予定調和ではない訓練なのでさまざまな小さな問題が起きていました。

これらの問題を解決することで、より確実に避難できる、安全確保をすることができる方向に進んでいくとよいなと思います。

人間はやったことしかできないし、知っているだけでは実際には動けないものです。本気で実施する訓練は駄目出しの繰り返しですので、どんなに回数を重ねても完璧ということはありません。 難しい想定はいらないと思いますが、誰もが何か起きたとき、無駄のない動きと判断を行えるようになるといいなと思います。

お忙しい中、見学について快諾いただきました益田市立高津小学校の大橋校長先生、担当の岩田先生始め各先生方と生徒の皆様に、この場を借りてお礼申し上げます。

避難するときには周りを気にしない

「正常性バイアス」という言葉があります。

異常を感じたとき、その異常を無視して現状は問題ないと判断してしまう人の心理状態のことですが、自分の命を守るという点では、異常を感じる部分にこそ注意を向ける必要があります。

正常性バイアスの大きな問題点は、周辺の人の行動を観察し、自分の判断の裏付けにしてしまうことで、周囲の人も同じ反応をしているため、結果として異常が無視されてしまうと言う不思議なことが起こってしまいます。

正常性バイアスの話では、よく大邱地下鉄火災が例としてあげられますが、ここで起きた悲劇の原因がまさにこのお互いの様子を窺い合って誰も動かなかったことにあるからです。

詳しい内容はウィキペディアにゆずりますが、このようなことが、災害時にはわりと日常的に起こります。

パニックが発生するのも同じ原理で、閉鎖的な空間で煙を感じたとき、「火事だ!」というかけ声と誰かが非常口の一つに走り出すと、つられてその場にいた人たちも他の非常口を無視して誰かが向かった非常口に押し寄せる現象が発生します。これは逃げることが周囲への同調となるので、行動してしまうことになるのです。

上手に使えば、「釜石の奇跡」といわれる釜石鵜住居地区で東日本大震災のときに実際にあった大規模な避難のように避難するきっかけとすることも可能です。

ともあれ、「災害時には避難する」と決めていても、「どのタイミングで」というトリガーが決まっていないと、つい周辺の状況を見てしまいます。その結果として、避難できたはずの大規模災害で被災地に取り残されてしまった人がでてしまうわけですから、「どのタイミングか」を決めておくことは非常に大切なことだと言うことがご理解いただけるのではないでしょうか。

あらかじめ「いつ」「どのタイミングで」「どこへ」「どうやって」避難するのか、ということを起こりえる災害ごとに想定しておけば、いざというときに周りを気にせずに避難が開始できます。

素早い避難は、周囲からあれこれ言われてしまうこともあるかもしれません。また、馬鹿にされるようなこともあるかもしれません。ですが、自分の命を守ることが目的であって、他人の視線を気にする必要はまったくないのです。笑いたい人は笑わせておけばいい。いざというときに何かあったら、その時に笑うのはあなたなのですから。

【活動報告】防災マップの調査報告を小学校に行いました

夏休み企画として8月に「防災マップ作り」を実施したところですが、本日、その内容について高津小学校様に調査報告をさせていただきました。

今回の防災マップは地震と、地震による津波が発生した場合、学校から最寄りの高台の避難所までどのように避難したら良いかということを調べたのですが、作成した地図を元に、子ども達の疑問や心配なことについて説明をし、先生方がそれらを問題点としてすでに認識されており、試行錯誤を続けられているというお話を伺うことができました。

去年、実際に避難所までの避難を行うということで、指定避難所である翔陽高校まで避難訓練を実施されたそうです。その結果、大きな道路の横断方法や長くなってしまう避難列の安全対策、学年ごとに異なる移動速度の問題、そしてどこへ避難するのが安全なのかということについてお話を伺い、こちらからも提案できることやよその事例などのご紹介をさせていただきました。

学校の避難訓練はどうしても定型化しやすいとのことですが、定型化していてもそこから学べることはあります。やらないよりはやったほうがずっといいですし、同じやるのであれば、現在高津小学校様が挑戦されているような、より実態に即した方法を試してみるのはとてもいいことだと思います。

よくあることなのですが、訓練をするときには「地震発生→机の下」というような定型的な行動を指示しがちです。でも、その行動にはきちんとした意味が存在します。訓練時には定型的な行動ではなく、「どこを守るためになぜその行動をとるのか」ということについて、子ども達に説明していただき、例えば机が無くても頭や体を守る方法を考えてもらえるようにしたほうがいいというお話をしました。

(「地震の時は机の下に隠れましょう」という定型的訓練が続くとどうなるのかを実験した映像がこちら)

学校の先生方は一生懸命やっておられるのですが、いかんせんお忙しいのと、なかなか専門的な知識の必要な防災まで手が回らないという実態があります。

地元にいる防災士の一人として、お手伝いできることを積極的にさせていただき、いざというときに犠牲者が出ないような方向に持っていければなと思っています。

お忙しい中、調査報告を真剣に聞いていただいた高津小学校の先生方に感謝いたします。

シェイクアウト訓練をやってみよう

「今、地震が来たら?」と想定したとき、すぐに身を守る行動ができる人がどれくらいいるでしょうか?

先日、小学校の学童保育で小学校1年生から4年生を相手にストローハウスを作るという企画をやったとき、試しにその場にいた子ども達に「地震が来たら、君たちはどうする?」と聞いてみました。

1年生はすぐに「ダンゴムシのポーズ!」と元気よく答えてくれましたが、2年生以上の子ども達は「机の下に隠れる?」という感じで顔を見合わせるばかり。

では、というので、手を叩いたら地震に備えるポーズをしてもらうことにしました。

結果はというと、1年生は全員ダンゴムシのポーズを上手に取ってくれましたが、2年生以上は、二人を除いてその場の座卓の下に一斉に潜ろうとして押し合いへし合い。

結局頭が出ていたり体の半分が出ていたりと、ちょっと危険な状態になっていました。

座卓の下に入らなかった二人のうち、一人はダンゴムシのポーズを、もう一人はお山座りして頭にそのへんにあった箱を載せており、なぜその行動を取るのかについて理解ができているようでした。

そこで「低い姿勢になること」「頭を護ること」「安全な場所でじっとしていること」について少しだけお話をしました。

実はこの訓練、「シェイクアウト訓練」といい、世界各地で行われている地震に対する訓練です。

日本の地震に対する避難訓練では、まず最初に「机の下に隠れろ」という教え方をするのですが、「なぜそうするのか?」ということは教えられていません。

そのため、いざというときには頭を護るのでは無くまず机を探すことになり、しなくてもいい怪我をすることになってしまいます。

「姿勢を低く」「頭を護り」「動かない」を身につけることがまずは大事で、これを身につけるのがシェイクアウト訓練ということになります。「ダンゴムシのポーズ」は、シェイクアウトの基本を守った上で体の重要な部分を守るという上級編だと思っています。

日本では、「効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議」がこのシェイクアウト訓練を推進しており、ここ数年でずいぶんと聞くようになりました。

さまざまなサンプルややり方についてサイト内で説明されていますので、一読して、ぜひ一度やってみてください。

家でも、学校でも、職場でも、やることで経験値が貯まります。そして人は準備して経験したことしかとっさの行動に移すことはできません。

ぜひ機会を作って、シェイクアウト訓練をしてみてください。

それまでとは違ったものの見方ができるようになると思いますよ。

【活動報告】「ストローハウスを作ろう!」を開催しました。

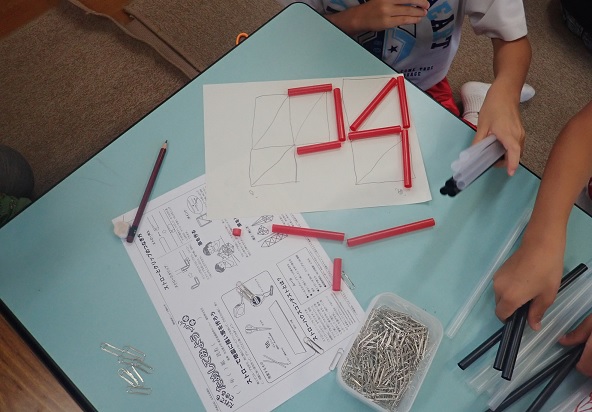

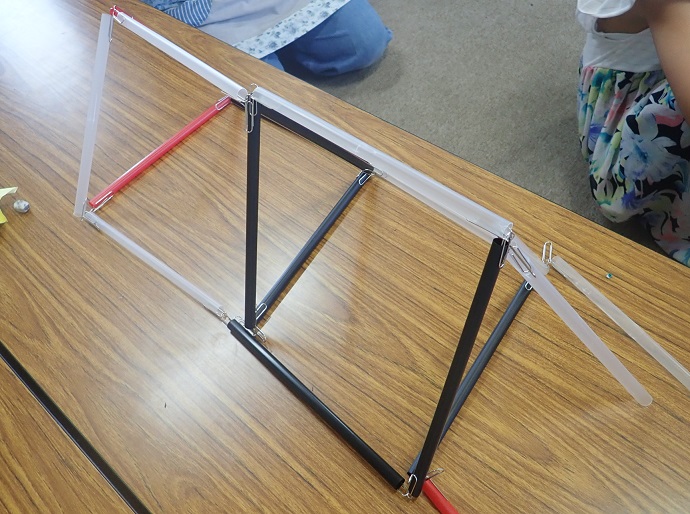

去る9月17日、高津地区の放課後児童クラブ「いちごクラブ」様にご協力をいただき、「ストローハウスを作ろう!」を開催させていただきました。

ストローハウスとは、名古屋大学の福和教授が考えた地震に強い構造物を考えるというもので、柱や桁をストローで、継ぎ目をクリップで留めて家の骨組みを作り、揺らしてどこまで耐えられるかというのを競うものです。

1年生中心の第一クラブと、2、3年生の第二クラブの二カ所で実施させていただきましたが、どちらも最初は「今地震が来たらどうする?」という質問をしてみました。

1年生達は「ダンゴムシのポーズ&机の下」と全員回答。対して2、3年生は「机の下に潜る」ということで、ダンゴムシのポーズは出てきませんでした。忘れているのか、それとも、そのあたりで防災教育の切り替えが行われたのか、そのあたりはよくわかりませんでしたが、地震の時には頭を護ること、そして頭、首、手首、太ももの付け根といった大きな血管のあるところを守るようにしようという説明と、一緒にダンゴムシのポーズを取ってみました。

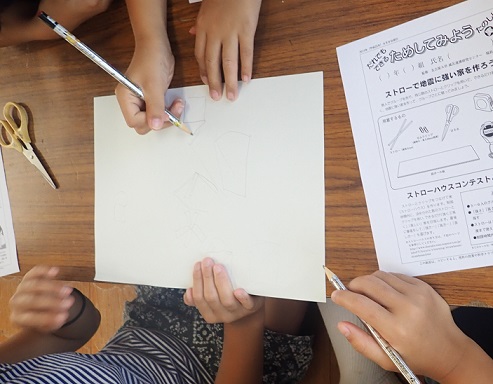

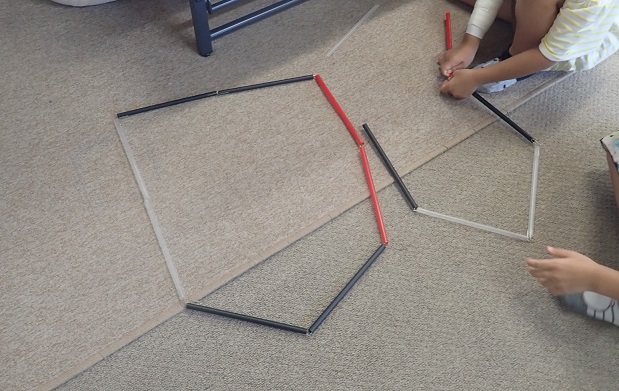

その後はストローハウス作りです。設計図を書いて、それにあわせて組み立てていくのですが、書いた設計図にきっちりとあわせてストローを刻む子や、繋げて釣り具にしてしまう子、組み立ててもうまく自立せず、崩壊が続いて諦める子といろいろでした。

事前に当研究所でやった限りではさほど苦も無く組み立てていたのですが、どうやらクリップの保持力が悪かったようで、結局うまく組み上がったのは12組中わずか2組。

最後に「もう二度とやりたくない人?」と尋ねたらほぼ全員の子に手を上げられてしまって、今回の当方の手際の悪さを痛感しました。

あとで文具屋さんに尋ねたら、メーカーや品質にかなりばらつきがあるそうで、有名メーカー製でも製品によっては保持力が少ないものもあることを教えていただき、今回のことが納得いきました。

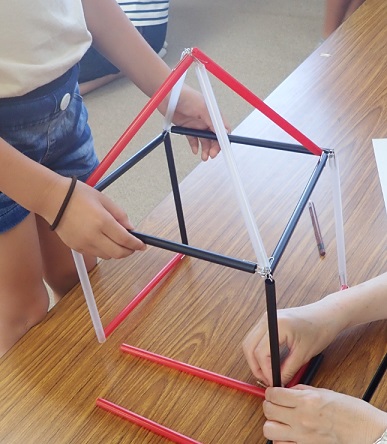

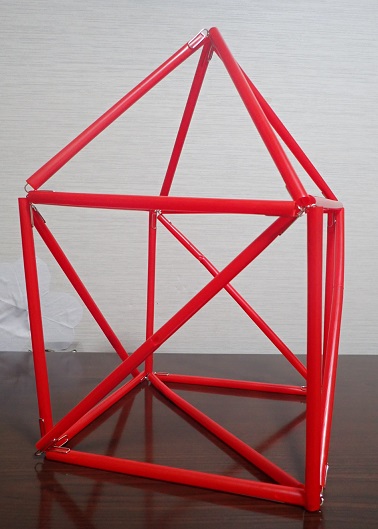

試しに文具屋さんのお勧めのクリップで作ってみたのが写真の「赤い家」。

保持力があるせいか、かなりおおざっぱに作ってもうまく自立させることができました。

この次もしさせてもらえる機会があれば、今度はもっと子ども達に楽しんでもらえる企画にできるかなと思いながら、今回のイベントを終了いたしました。

提案を快く受け入れていただき、実施させていただきました高津地区放課後児童クラブの先生方と、今回のストローハウス作りで倒れても倒れても作ろうと頑張ってくれた子ども達に、こころからの感謝をいたします。

ありがとうございました。