災害に備えた保険はいろいろとありますが、生活の中で一番身近なのは「火災保険」なのではないでしょうか。

名前だけ聞くと家屋の火災だけの保険に聞こえますが、内容は地震や風水害、落雷といった自然災害で被災したときに発生する損害もカバーができるようになっています。最近首都直下型地震や南海・東南海地震などで目立つようになってきた地震保険は、この火災保険に付帯してかけられるようになっているもので、実は地震保険単独ではかけることができないことに注意してください。

さて、この火災保険、内容はピンキリで補償の内容によっては火事以外では支払いがされないものから、地震や風水害、破損や盗難までカバーのできる手厚い物までさまざまで、もちろんお値段もさまざまになっています。何にでも対応できる保険は当然高くなりますから、保険をかけるにあたってはハザードマップなどから家のある場所のリスクを確認し、そのリスクに対応した保険を準備しておけばよいと思います。

住宅の再建には多額のお金が必要であり、公的な被災者支援制度ではとても再建できる金額にはなりません。ですから、被災後の自分の生活再建をイメージし、自分の復旧に必要な保険をかけておくことは、自分の生活を保障する基本となります。

火災保険をかけている方は、自分の保険がどのような災害に対応しているのかいないのかについてしっかりと確認し、いざというときにそれが使えるのかどうかをチェックしておいてください。

借家やアパートにお住まいの方は、家財の補償がどうなっているのかをご確認ください。ものがないようでも、いざ復旧するとなると思わぬ金額がかかるものです。保険をかけるのがもったいないと考えるなら、その分を積み立てて自分の生活再建が確実にできるようにしておきましょう。

大規模災害では、住宅の再建の可否がその後の生活に大きな影響を与えています。家屋の耐震強化とともに、家が使えなくなった場合に生活の拠点をどう再建するのかについて、保険の見直しのときでいいので検討してみてはいかがでしょうか。

カテゴリー: 地震対策

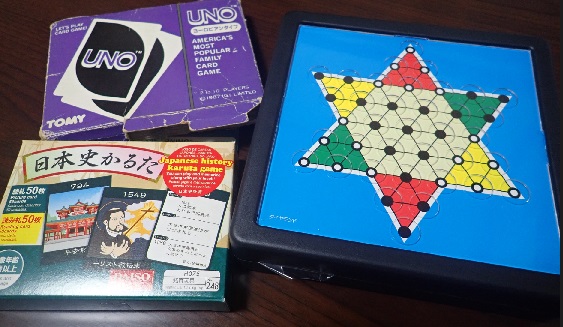

避難所で子どもとどう遊ぶか

突然やってくる地震を除けば、殆どの災害は事前に避難が可能なものばかりです。あらかじめ危険箇所の分析ができていれば、自分のところが避難しなければいけない災害に対して早い段階で安全な場所への移動を完了することができるのですが、その安全な場所が自宅ではない場合、そして子ども達が一緒に避難している場合には、その子ども達が退屈しないように少し知恵を絞る必要があります。

普段から彼らが遊んでいるものを持参することと、電源が不要な遊びを一緒に楽しめるようにしておくこと。

例えば、ネットゲームやアニメ、インターネットといった電源や通信環境が必要な遊びでは、災害が発生して電源や通信環境を失ったしまうと遊ぶことができなくなります。そこで電源不要な遊びをできるように準備し、また、ある程度は一緒に遊んで慣れ親しんでおくことも必要です。

例えば、折り紙やあやとり、落書き帳や筆記具、絵本、カードゲーム、ボードゲームなどを持ち出しセットに準備しておき、一緒に遊ぶことで、子どもだけでなく大人も気が紛れます。

子どもが大騒ぎしたり暴れたり泣いたりするのは退屈ですることがないせいの場合が多いので、彼らを退屈させないように準備をしておくのです。

もしもそういったものが準備できなかった場合には、新聞紙やその辺にあるものでどうやって遊ぶかを子どもと一緒に考えて、周囲に迷惑がかからない程度に遊ぶのもよいと思います。

避難所の運営が始まれば、彼らも立派な戦力です。仕事をどんどん割り振って、退屈にさせないようにしましょう。

おうちの耐震補強を考える

耐震補強の目安とされているのは、昭和56年以前に建築された木造建物です。これは明らかに揺れに弱い構造のものが多いため、住み続けるのであれば耐震診断を受けておく必要があります。

ところで、それ以降の建物であっても耐震基準を満たしていない建物がかなりあるようです。震度6程度であれば完全に倒壊することはないとのことですが、念のため耐震診断をしてもらって、耐震補強がいるかどうか判断した方が良さそうです。

石西地方には筒賀断層と弥栄断層が活断層として確認されていますが、これが動くと石西地方全域がその影響を受けることになり、想定されている震度は5~6ということですので、耐震補強をしておいた方がよさそうです。

参考までに、耐震補強した場合としない場合の実物の家屋を使った実験がされていますので、興味のある方はご覧ください。

もっとも、家屋の耐震化にはある程度の予算が必要となります。そのため、最低限自分が長時間過ごす寝室や居間だけでもやっておくという限定耐震補強も考えの一つとして持っておいていいと思います。

それも難しい場合には、建物の倒壊から身を守る簡易シェルターが発売されていますので、それを利用するのも一つの方法です。

どうしても予算をかけたくない場合には、2階建てであれば2階で寝るという方法もあります。これは倒壊は1階を中心にして崩れるため、2階の方が生存確率が高いということなのですが、生き残れるかどうかは運次第と行ったところです。

いずれにしても、耐震補強は地震対策の基本的なことの一つです。面倒がらずに、まずは耐震診断から始めましょう。耐震診断ができる建築士については、お住まいの地域の市町役場の建築課で教えてもらえます。

危険なときほど「STOP」で考える

どんなに準備していても予想していなかったこと、いわゆる「想定外」というのは必ず起きるものです。そして想定外なことに出くわしてしまうと、「どうしよう、なんとかしないと」と慌ててしまいますが、そのまま場当たり的に対処を始めると、時間が経つごとに悪化していくことが普通です。

慌てている時こそ、一度「STOP」。大きく深呼吸して、手順に従って新しい行動計画を作り上げなくてはいけません。

ここで使っている「STOP」というのは、危機管理の基本的な行動基準の頭文字を取ったもので、予想していなかった事態に遭遇したときの対処手順の順番でもあります。

S・・・「Stop」。とりあえず現在の行動を一度中止します。

T・・・「Think」。現在の状況について一度整理します。

O・・・「Observe」。何が起きていて、今どんな状況なのかを確認します

P・・・「Plan」。その事態で起きた問題への対処行動を実行します

災害時には状況はめまぐるしく動くものです。あらかじめ想定した事態を超えてしまったときには、それまでの行動計画を止めて現状を確認し、助かるための行動計画をその場で作り上げる必要があります。

自分の命が助かるためにはどのように行動すればいいのか。定めた行動計画にひたすら従うのではなく、自分が助かるために必要な行動について常に状況を確認しながら修正を加えていくことで、生き残る確率は上がります。

危険なときこそ、一度「STOP」で考えること。

悠長に見えるかもしれませんが、これが助かるための最短コースなのではないでしょうか。

事前準備と買い占め

災害で避難や補給が途絶したときに備えて3日~7日程度の備蓄品を準備してくださいということが、政府広報などでさかんに言われていますが、あなたは自分が一日に何をどれ位消費しているかを知っていますか。

あなたの生活に必要なものや用意すべきものは、あなたがいる環境や場所、体調によって異なりますので、自分が一日にどれくらいのものをどうやって消費しているのかを確認しておくことは、備蓄品の準備にあたって必ず確認をしておく必要があります。

例えば、飲料水は料理で摂る分も含めて一日一人3リットル準備しなさいといわれていますが、汗をかく人や子どもではそれ以上必要になることがありますし、また、そこまで必要の無い人もいます。普段の生活を知ることで、自分に必要なものの数量がきちんと把握でき、無駄な備えをしなくて済むことになるわけです。

これは災害後に起きる買い占めでよく起きることなのですが、災害が発生して備蓄がない場合、不安と焦りから自分の生活に必要以上のものを買い占めようとする心理が働きます。その結果、ある人は何も手に入れられず、ある人は手に入れすぎて駄目にしてしまったというようなおかしなことが生じます。自分が普段必要になるものと数量を把握することで、必要以上に買う必要がなくなれば、多くの人が助かることになります。事前準備がしてあれば、なおさら心に余裕ができます。

自分が生活するのに何がどれくらいいるのかをきちんと確認し、その数量×日数分を準備しておくことで、いざというときに慌てなくて済みます。

災害に備えて紹介されている準備すべき備蓄品はあくまでも平均的なもの。それらを全て準備したからといって、あなたにとって必要なものが全てそろっているわけではありません。

自分の生活を確認し、それが支えられる分量を準備すること。そして準備した備蓄品は上手に入れ替えていき、いざというときに買い占めしなくてもすむこと。

これが災害からの復旧の第一歩です。

地震の時は自分の重心を下げよう

例えば歩いているときに不意に地震が来たとしたら、あなたはどうしますか。

人は生き物としては異常なくらい頭が重たい、つまり重心が高いので、いきなり揺れるとそれだけで転んでしまう可能性が大です。

それを防ぐためには、とにかく姿勢を低くすること。揺れ始めてから逃げることなどできませんので、とにかく重心を下げ、揺れに身体を持っていかれないようにすることです。何か捕まる場所があるならば、そこに捕まるのも手ですが、それでもやはり重心は下げること。しゃがむ、座るなど、もし転がっても怪我をしないようにすることが重要です。揺れると、上からさまざまなものが落ちてくる可能性があるので頭を守る必要がありますが、それ以上に高いのは転んで頭を打ってしまうこと。これを避けなければなりません。

理想的なのはダンゴムシのポーズですが、それができない状況もあると思いますので、どんなときでもまずはしゃがむこと。

それだけで大けがをしなくてすむ確率はあがります。とにかく揺れたときにはまず自分の重心を下げることを忘れないようにしてください。

どうやって避難してもらったらいいのか

災害時にレベル4以上、避難指示や避難勧告が出た場合でも、それに気づかない人がいるかもしれません。

例えば、耳の聞こえない、または耳の聞こえが悪い人、目の見えない人やものが見にくい人、日本語がよく分からない人など、案外と気づかない可能性のある人は多いものです。

以前、とあるところで大雨により夜中に水害が発生したとき、消防団の人が避難を呼びかけるためにいくら玄関たたいても出てこなかった高齢者の方がおられたそうですが、その方は補聴器を外して眠っていたために玄関での騒動にまったく気づかなかったそうです。幸いにして、その方の家は水に浸からなかったために笑い話で済んだそうですが、場合によっては亡くなっていた可能性があります。

その地域では、その災害の後、夜中に状況が悪くなりそうな予報が出た段階で避難所を開設し、日のあるうちに聞こえの悪い方や身体の不自由な方はそこに避難してもらうようにしたそうです。状況に気づけない、または気づいても行動が難しい方は、できるだけ早めに避難してもらっておけば、仮に避難する必要が無かったとしても、「何もなくてよかったね」と言えるのではないかと思います。

では、日本語が分からない人にはどうやって知らせたらいいのでしょうか。最近外国から来る人たちの多くはスマートフォンを持っています。そして、自治体の発信する情報も多言語化してきていますので、それで防災メールが受信できれば非難できるでしょう。

ただ、自治体からの防災メールでは避難しなくてはいけないことはわかっても、いつどこへ何を持って避難すればいいのかまではわかりません。場合によっては、避難という概念がない人がいるかもしれません。そういう人たちに避難準備や災害時の対応を知らせるためのやり方は、まだまだ未整備の部分だと感じます。

そして、避難の判断は自分でするにしても、本人だけではどうにもできない部分、例えば避難所の開設時期や使える資材や物資の状態など、共助や公助が必要な部分はたくさんあります。

非常に基本的な話になるのですが、自分で情報をとれる複数の経路を準備しておくこと、そして、ご近所とあいさつでいいので声かけをしていくこと。近所づきあいは面倒くさいという声もよく聞きますが、せめてお互いの顔がわかるくらいにはしておきたいものですね。

災害時のデマの見分け方

災害が起きると情報が混乱しがちです。そして、そういうときに限って愉快犯が「おかしな情報」を流して混乱に拍車をかけようとします。

「おかしな情報」は、悪意ではなく善意で広がるので始末が悪いのですが、デマだろうなということを見抜くいくつかのポイントがありますので、今日はそれをご紹介したいと思います。

1)やけに時間がはっきりしている

「今日の午後6時に大きな余震が来る」というように地震が発生する時間がはっきりしているような情報は、まずデマだと思っていいでしょう。いろいろと言われる人はありますが、現在の科学で地震の発生時刻を正確に予想することはできません。災害が発生することを予測できるのは、せいぜい大雨による水害か、あるいは台風くらいでしょう。そしてこれらは伝聞ではなく、気象庁や自治体からきちんとした情報が出されていますので、そちらを確認してみてください。

2)職業だけが具体的で正体のわからない人が伝聞調で未来の災害について話している

「知り合いの自衛官から聞いたんだけど・・・」「友達のいとこの警察官が・・・」などというような、職業ははっきりしているにもかかわらず発信者の正体がわからない情報は、ほぼデマだと考えて間違いありません。

基本的にこれら現場で業務に当たる人が未来で起きる災害のことを伝えられていることはありません。あるとすれば、予測が可能な災害でしょうが、その場合にはこういった人だけではなく、気象庁や自治体が同じような情報を発信しています。

3)写真が添付された情報なのに、具体的な場所や人物が特定できない

熊本地震のすぐ後で逃げ出したライオンの写真がSNSで拡散されたことがありましたが、いつ、どこで、誰がどんな状況で撮影したのかということは一切書かれていませんでした。記事の中に、読んでいる人をミスリードするような情報を書くことで、読んだ人は誤解するが書いた本人は言い逃れができるような書き方をされていることが多いです。

本当に問題となる記事の場合には、多くの場合「いつ」「どこで」という情報が大抵の場合記載されています。また、もし何か重要なことをSNSで発信する場合には、いつ、どこで、だれが、どんな状況かということは記事として記載しなくてはいけないと考えます。

とりあえず、今回は3つほどあげてみましたが、災害時には普段なら一笑に付すような内容でも真剣に受け止められてしまうものです。

被害に遭っていない地域の人から見れば、他人事で面白いかもしれませんが、当事者にとっては死活問題。

災害に関する情報を発信する際には、とりあえず上の3つを確認してみて、どれかに引っかかるようだったら一度確認をするという作業をした方がよいと思います。あなたが発信する情報が被災地で混乱を巻き起こさないためにも、その情報が客観的に見てどうなのかを考えてみてくださいね。

災害時の子どもの安全

災害時には自分の身を守ることを最優先で行うことが大切だと思っているのですが、自分の身を守った後、あなたと家族はどのような行動をするのかを決めていますか。

大人であれば、とりあえずは安全な場所に移動するというところでしょうが、学校や保育園、幼稚園に通っている子ども達の場合、それぞれの施設がどういう判断でどんな行動をとるのか、きちんと把握していますか。

学校や保育園、幼稚園などの教育機関の場合、子ども達は教師や保育士といった大人の指示に従って行動することになりますが、子ども達が何が起きたらどこにいるのか、どこへ避難するのかについて、きちんと教育機関側に確認が取れていますか。災害が発生したとき、または発生が予測されるときには、原則として教育機関まで保護者が迎えに行くということになっているところが殆どだと思いますが、どんな状況なら保護者に引き渡しがされて、どんな状況なら引き渡しを中止するのかについて、きちんと把握していますか。

というのも、学校やこどもたちが無事であっても、お迎えに行った保護者がその途中で被災する可能性が非常に高いからです。東日本大震災では、災害時には保護者に子どもを引き渡すという取り決めに固執してしまったため、お迎えに向かう途中で被災したり、お迎え後の避難中に被災した方もいらっしゃったようです。

災害時に教育機関から保護者に子どもを引き渡すことができるのは、状況が落ち着いて安全に引き渡しが可能な状態がそろっている必要があります。逆に、そろっていない状態では引き渡しはせず、学校で安全を確保する必要があるのだと思います。

むろん、先生方に全ての責任を取れというわけではありません。災害時の避難や引き渡しについてきちんと保護者との間で取り決めをしておくことが大切だということが言いたいのです。保護者が同意するなら、自分で判断できる年齢の子ども達であれば、災害時の避難について自主的に行わせるというのも選択肢としてはありだと思っています。危険から逃げるという能力については、ひょっとしたら大人よりも子どもの方が優れているのではないかと思うこともあるからです。

子どもが自分のいる場所で状況が落ち着くまできちんと命を守ることができること。そして子どもが自分の命を守っていることを信じることで、保護者もまた自分の安全を確保することができます。

これこそが「津波てんでんこ」なのではないでしょうか。

自分の身の安全というのは、結局のところ自分にしか守ることができないのですが、災害時に教育機関として集団行動をするのであれば、先生方が日々の災害対策についてきちんと学習し、訓練や教育を継続して行っていく必要があります。でも、それがきちんとできているでしょうか。

「釜石の奇跡」は防災教育を受けた中学生達の自主的な行動の結果でした。あなたがお住まいの地域の子ども達の災害対策はきちんとできていますか。

そして、あなたの子どもは、災害後にどこであなたを待っていますか。

災害対策は「早く手を打つこと」が基本です。

災害対策は、何事も「早く手を打つこと」が基本です。災害が発生してから起こるさまざまな問題は、時間が経っていくとどんどん増えていきます。

ですが、問題が発生した時点、もっと言えば問題が発生する前に対処しておけば、問題を一つ消すことができてそれに投入しなくてはならない力を他のことに振り分けることができます。

例えば、大地震が起きたと想定します。そこで発生するのは倒壊した家屋、多くのけが人、火災で、これらに対応するのは全て消防となります。地域の消防力はそんなに多くありませんから、これに全部対応しようとすると手が回らずに全てを中途半端にするか、または心を鬼にして最優先事項以外の全てを切り捨てるかということになるでしょう。現に阪神淡路大震災では、消防力の不足からそのような事態になりました。

でも、全ての家屋が耐震補強され倒壊しなければ、また、家具の固定やガラスの飛散防止などの対策がしてあれば、緊急に救助を要する人の数は格段に減らすことができますし、各家庭に消火器が備えてあってそれをきちんと使うことができていれば、発生する火災の件数もぐっと減らせるはずです。そうなれば、消防はそれでも必要とされる怪我や火災にのみ対応すればよくなりますから、誰も何もしていない状態よりもずっと手早く確実に仕事をこなせます。

病院などで問題になるのは電気と水ですが、例えば水は井戸からくみ上げて浄水できるようにしておき、電気は自家発電機だけでなく、太陽光発電システムや蓄電池などを併用することで、電気や水がないことにより起きうる病院の受け入れ中止を防ぐことができます。電気や水の復旧は年々遅れる傾向にありますから、場合によっては普段から敷地内で発電したものを使うようにしてもいいのかもしれません。

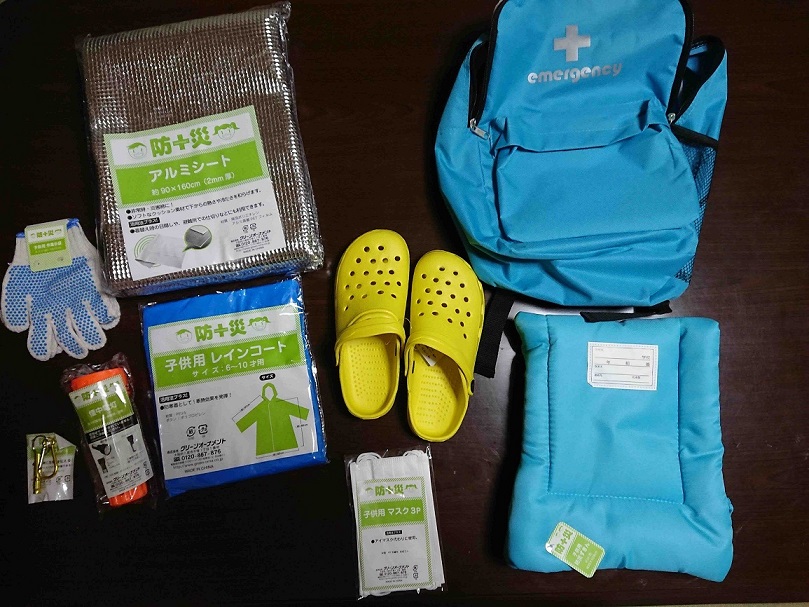

また、普通の人たちも家庭や職場、学校に非常用持ち出し袋が置いてあれば、それをもって避難すればいいので、当座の水や食料、衣類やトイレなどの心配はしなくてもすみますし、さまざまなものを持っている人と持っていない人の間で発生するであろういざこざも防ぐことが可能です。

こんな風に、起きる前に手を打っておくことで、そこから発生するであろうさまざまなリスクを消滅あるいは軽減することが可能になり、発生するさまざまな問題を少なくすることが可能になります。

ここまでお話ししてきたのは事前準備になりますが、発災後に問題が起きたときも、放置せずすぐに対応できればそれ以上問題が大きくなりません。

例えば、避難所のトイレが閉鎖前に使われてしまって汚物で汚染されていたとして、その場で掃除して消毒した上で閉鎖すれば、その後トイレが汚染源になって発生するさまざまな問題を防ぐことができます。照明についても、生活リズムが異なる人たちが一緒に生活すると明るい暗いというトラブルが必ず起きます。そのとき、それを放置せずに同じような就寝リズムの人たちで部屋や場所をまとめて照明を調整するようにすれば、そこから発生する睡眠不足やさまざまな病気、トラブルを避けることができるでしょう。

災害に限らないことですが、問題を先送りすると大概の場合にはさらに問題が大きく深刻化するものです。物理的に解決できないことは仕方がありませんが、工夫ややり方で解決できることはその場で解決してしまうこと。そうすれば、その先に広がるさまざまな問題の発生を防ぐことができます。それに対処するため、予測できることをあらかじめ準備しておくのが「BCP」といわれる「事業継続化計画」で、これがあるのとないのでは災害が発生した後の対応が驚くほど違います。

作るのは事業に限りません。家庭でも、学校でも、あなた自身でも、自分が被災してから復旧するまでの計画を一度きちんと作ってみてください。そうすることで、本当に災害が起きたとき、驚くほど早く日常を取り戻すことができると思いますよ。