広域災害が発生すると、自衛隊や消防、警察と言った公助による救助はほぼあてにならないと思ってください。

広域災害では救助を求める人の連絡で、公的機関の電話はパンク状態になりまずつながりません。つながっても、現場に出ることのできる戦力には限りがあることと、その機関にしかできない業務を持っているため、副次的な業務である個人の救助活動まで手が回らないというのが現実です。

例えば、阪神淡路大震災のとき、倒壊した家屋から救出された人の実に95%が家族や友人・知人といった面識のある人に助けられており、警察や消防、自衛隊といった公的機関の救助隊による救助はわずか1.7%だったそうです。(出典元:平成28年度防災白書)

つまり、自分たちで救助しなければ助からない命が出てくるということです。

自助でできる一番大切なことは、家屋を倒壊させないことです。例えば住家や建物の耐震補強や耐震強化を行えば建物の全壊を防ぐことは可能です。一部が崩れているのを片付けるのと、全部が崩れているのを片付けるのと、どちらの作業が早いかは想像がつくと思います。

倒壊しないための処理が難しいのであれば、シェルターなどを使って倒壊建物に潰されないように備えておくということも重要です。

全ての準備が諸事情でできないとしたら、少なくとも自分が生きていることを知らせるホイッスルくらいは身につけておいてください。。脱出時に怪我をしないように、着替えや靴を枕元に用意しておくことも重要だと考えます。

後は「共助」として、ご近所と顔つなぎをしておくことです。ご近所づきあいは面倒くさいという話も聞きますが、こと災害に関してはつきあって顔見知りになっておくことが自分に取って不利になることはありません。高齢化や都市流出が続いていて、田舎では空き家が馬鹿みたいに増えています。倒壊した家屋全てに人がいるわけではありませんから、いることを知っておいてもらわなければ、そもそも救助にすら来てもらえないのです。ですので、そこに住んでいることを知っている人をたくさん作っておくことが大切なのです。別に濃厚なつきあいをしなくてもいいと思います。顔を見たらあいさつしておくだけでも、そこに人がいるという証拠になりますから、倒壊したときに気にかけてもらえる可能性が高くなるわけです。また、あいさつすることで周囲の人の顔がある程度はわかるようになりますから、状況によっては自分が助ける側に回ることもできるでしょう。

人口減少や公務員削減などで、災害時に動員できる災害対応要員は年々減り続けています。いざというときに役所がなんとかするということは、もはや幻想でしかありません。都会であれ田舎であれ、それぞれの理由で公助は当てになりません。隣近所の人と顔見知りになっておき、いざというときにお互いに救助をすることができるようにしておくようにしたいものですね。

カテゴリー: 地震対策

地震の時、自動販売機が危険なわけ

地震が起きたときに気をつけなくてはいけないものの一つに自動販売機があります。特に飲料系の自動販売機は上部に販売する飲料が詰まっているため、重心が高くなっていて不安定ですので、揺れる兆候を感じたら、とにかくその前からは逃げる必要があります。

自動販売機の設置会社も危険なのはご存じなので転倒防止用の板や脚をつけたりすることもあるのですが、スペース的な問題や見栄え、予算の都合や必要性を感じないなど、さまざまな理由で転倒防止策を採ることができていないことも多いようです。

もしも地震などで激しい揺れに合うと、転倒防止対策をしていない自動販売機は揺れに負けて倒れてしまう可能性が高く、そのときに下敷きになったとしたら、よくて大けが、悪ければ死んでしまいます。

自動販売機は便利なものですから全廃しろと言ってもなかなか難しいと思います。ですが、用事のあるとき以外は近づかないということは可能だと思いますので、自動販売機の前でたむろするのは止めた方がよさそうです。

地震が来たらどうすればいいか?

3月13日の夕方、島根県西部地方を震源とする地震がありました。最大震度が3、時間は数秒という短いものでしたのでびっくりした程度のものでしたが、揺れを感じたときにあなたはどんな行動を取りましたか?

ガタドン! 程度でしたのでなんだろうと思っているうちに終了したわけですが、地震はこういった音や揺れが激しく続きます。長くても1分程度と言われてはいますが、関東大震災では数分にわたって揺れ続けたという記録もあるようですので、一概にはいえません。

地震の時に安全が確保できるかどうかは、普段から安全場所を意識して見つけておくようにすることです。天井、壁、床など、揺れが来たときにどこなら安全にやり過ごすことができるか、どのようなポーズだったらより安全かを考えながら行動をすることで、いざというときに速やかに安全な場所へ待避が可能になります。

地震の揺れそのもので死ぬことは殆ど無いと思いますが、立ったままだと転倒する可能性がありますから、まずはしゃがむこと。重心をとにかく低くすることで転ばないようにします。

そして頭部を守ること。周囲に崩れたり倒れたりするものがあれば、しゃがんだ状態でできる限り安全な場所へ避難します。動けなければ、運を天に任せてその場で揺れが収まるまではじっとしていましょう。

揺れが収まったら情報収集です。ラジオやスマートフォン等で地震情報を確認し、津波などに備える必要があるのかや避難すべきかどうかの判断もします。

慌てず、騒がず、確実に。まずはあなたの安全確保。命を守るための基本となりますので、忘れないようにしておいてくださいね。

地域の情報を共有しておこう

ハザードマップを使った勉強会や、避難所運営ゲーム(HUG)など、最近は自治会が主体的に災害対策に取り組むことが増えてきました。

そこでぜひやっていただきたいのが、地域の情報の可視化です。例えば、どこに誰が住んでいてどのような生活をしているのかということをできる範囲でいいので共有化しておけば、いざというときにその人が在宅しているかどうかはわかります。

阪神淡路大震災で被災した淡路島では、倒壊家屋の下敷きになった人の救出は非常に早く行われたのですが、普段から誰がどこにいてどこで寝てるということまで地域住民の間で共有化されていたそうです。その結果、倒壊した家屋のどのあたりに人がいそうだということが分かって早い救出につながったと言うことです。現在ではそこまでの個人情報を出すのはいやな方がほとんどではないかと思いますが、濃厚で面倒くさいと言われる近所づきあいにも、そのような利点があるということは知っておいてください。

また、どこにどのような設備があるのかを共有しておくと、心肺蘇生で必要となるAEDの場所や担架、救急資材、消火器といったものが必要なときにすぐ取りに行くことができ、救命につながります。

例えば、地域の防災マップを作る中で、危険な場所だけでなく安全な場所やいざというときに使える資機材のありかを確認しておくと、本当に災害が起きたときに非常に役に立ちます。

せっかくその地域に住んでいるのですから、いいところも悪いところもお互いに認識し合って、いざというときに備えておきたいものですね。

棚にはかごwith地震対策ジェル

地震対策はどんな人に聞いてもやるべきだという答えが返ってくるのではないかと思います。地震が起きるとさまざまなものが転倒したり落下してきたりして危険なので、できればしっかりとした対策を取っておきたいものです。

とはいえ、いきなり家の耐震補強をやれといっても難しい人もいると思いますので、とりあえず手近な地震対策から手をつけてみませんか。

今回は、棚からものが落ちにくくなる簡単な作業をやってみたいと思います。

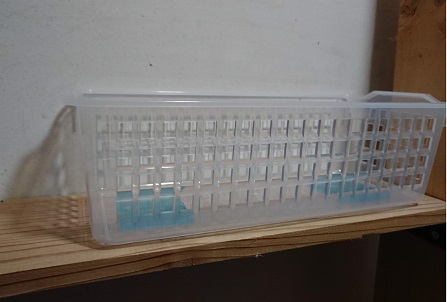

写真の棚は、我が家にあるものです。棚の上にはいろいろなものが置いてあるのですが、写真のとおり滑り止めも落下防止対策も全然していません。災害対策を皆様に発信しているのにもかかわらず、自分の家ではできていないというのもあんまりなので、今回はここを耐震化したいと思います。

といっても、道具は二つだけ。一つは棚の大きさにあったかご。もう一つは、貼り付いて揺れを制御するタイプの地震対策ジェルです。どちらも百円均一ショップで調達してきました。

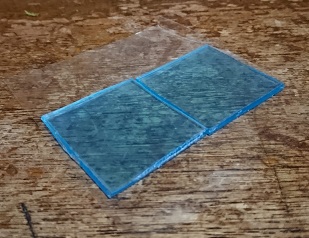

地震対策ジェルの中身はこんな感じ。一応25kgまでは対応しているとのことですので、このかごを支えるくらいなら十分だと思います。

かごの底に貼り付けます。かごの下には高台があるものもありますので、ジェルの高さを考えて準備します。高台の中にジェルが収まってしっかり固定されていると、見た目がかなり美しくなります。

ジェルをかごに貼り付けて、棚に置いてみました。最初はくっつきかたが微妙ですが、すぐにしっかりとくっついて仕事をしてくれます。

で、棚にあったものをかごに収めてみます。見た目もすっきりして、少々の揺れではものが落ちてこない状態を確保できたと思います。で、ここまでやってきて、温度湿度計の固定のことを全く考えていなかったことに気づいてしまいました。この温度湿度計、固定台の中は空洞になっているのでジェルでぺたりというわけにいかない代物。結局これの固定は後日また考えることにしました。

地震対策では「目の高さよりも高い場所にものを置かないこと」が基本です。ただ実際のところそうも言っていられませんので、直接貼れるものは地震対策ジェルを貼り付けて、直接貼れないものは貼れるものに収めてなるべく落下してこないようにしておきましょう。

使い勝手をあまり変化させずにできる地震対策。気になるところにやってみてください。

自分ができる地震時の安全な姿勢を決めておく

地震が起きたとき、まず最初に周囲の安全を確認してからダンゴムシのポーズを取る、というのが最近の耐震姿勢のはやりのようです。

ただ、何らかの事情でダンゴムシのポーズがとれなかったり、周囲の安全確認に時間がかかったりする人がいることも事実ですので、自分がすぐにとれるできるだけ安全な姿勢というのを確認しておきましょう。例えば高齢者の方などは素早い行動を取るのが困難な人も多いですから、安全確認しているうちに揺れで転んで怪我をしてしまうかもしれません。それを防ぐためには、普段歩くコースに危険なものがないかを意識しておくことです。

それから、転倒しないためには重心を下げる必要があります。人間の身体は構造上異常に頭が重たくなっていますので、なるべく低い姿勢を取ることが大切です。しゃがんだり、座ったりすると揺れに対して転んでしまうリスクはかなり下がります。階段では、必ずてすりをつかんで移動し、揺れを感じたら手すりをつかんだまましゃがむこと。そうすれば何もせずに立ったままよりもかなり安全になります。

身体が揺れを感じたらすぐに低い姿勢をとること。もし地震でなかったとしても、転倒する危険は防げます。

地震そのもので死ぬことは殆どありません。揺れによる転倒や倒壊、崩落などに巻き込まれて死ぬのですから、その原因をなくせばいいのです。

普段からの生活スペースの片付けや移動経路にものを置かないことなどしなければいけないことはたくさんありますが、ちょっとした意識の変化で生存確率を変えることはできます。あなたにあった地震時の安全な姿勢を見つけ、その姿勢が無意識にでも取ることができるように、見つけて練習しておいてください。

まずは安全確保から

地震にしても、水害にしても、津波や台風にしても、まずは自分の安全を確保するところから始まります。いくら生き残った後の避難訓練や復旧手順の確認をしても、災害時に死んでしまっては何の役にも立ちません。でも、どのように安全確保すると生き残る確率が上がるのかについては、案外とまじめには考えられていないものです。

例えば、学校や施設では、生徒や入居者の安全確保についてはうるさいくらいに言いますが、肝心の教員や職員は安全確保が非常におざなりだと感じています。普段指導する側やお世話する側なので、そうなってしまうのは仕方が無いことなのかもしれませんが、正直なところうるさく指導する人ほど自分の安全対策はないがしろにしているなと思います。どのような人であれ、災害が起きたときにはその災害が特定の人だけ避けてくれるわけではありませんから、他人に指導しながら自身も安全確保をするための行動を取る必要があります。

さまざまな訓練を見てきていますが、指導するときには格好の指導はしますが、なぜその行動を取らなければいけないのかという説明は殆どされていません。

防災訓練での前提となる「安全確保」について、当たり前だとは思わずにきちんと対象者に説明すること。そして言っている本人も自分の安全確保はきちんと意識し、行動すること。

まずは生き残る確率を上げるためにどのように安全確保したらいいのかについてしっかりと意識し、確認し、自分の中や周囲の人と、しっかりと共有して行動するようにしてくださいね。

土砂災害ってなんだろう?

先日、神奈川県逗子市で土砂災害警戒区域に指定されていた斜面が突然崩壊して一人の方が亡くなったというNHKニュースを見ました。(記事リンク先はNHKニュースのページです)

亡くなった方のご冥福をお祈りいたします。

ところで、今回の事故でいろいろなニュースを見ていると、「土砂災害警戒区域」と呼んでいたり「イエローゾーン」と呼んでいたりとまちまちで、知らない人が聞くと内容がさっぱり分からない記事になっているものもありました。

今日は土砂災害について簡単に考えてみたいと思います。

1.土砂災害の種類

土砂災害は大きく分けると「崖崩れ(急傾斜地崩壊)」「土石流」「地すべり」の3つに区分されます。

1)崖崩れ(急傾斜地崩壊)

何らかの理由によって急激に斜面が崩れ落ちる現象。

2)土石流

大雨など急激な水量の増加によって山や川の石や土砂が水と一緒になって激しく流れ下る現象。

3)地すべり

表土の地下の粘土層の間に水が入り、斜面が滑り出す現象をそれぞれ指します。

2.土砂災害警戒区域とは

土砂災害警戒区域とは、土砂災害防止法により土砂災害が起きる恐れのある場所を指定したものです。平成11年6月に広島で発生した豪雨災害で広島市内の山沿いであちこちが崩れて31名の方が亡くなった事故をきっかけに、危険な場所をきちんと住民に知らせて避難の目安にしてもらおうと設定がされているものです。

「イエローゾーン」と呼ばれる土砂災害警戒区域と、「レッドゾーン」と呼ばれる土砂災害特別警戒区域があり、「イエローゾーン」は土砂災害の恐れがある区域、「レッドゾーン」は土砂災害の恐れがあり、土砂災害が発生した場合には建築物に損壊が生じて住民等の生命または身体に著しい危害が生じるおそれのある地域として、さまざまな制限がかけられています。

指定される諸条件や規制の内容など、詳しくは国土交通省の土砂災害防止法を簡単に説明しているPDFファイルをリンクしておきますのでご確認ください。

この土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域は都道府県の砂防事業を管轄している課のサイト、そして市町村が作成しているハザードマップに必ず記載がありますから、該当部分を必ず確認しておいてください。

この区域にお住まいの方は、大雨時には他の場所よりも早めに避難行動を開始する必要があります。また、避難所までの避難経路にこういった場所が含まれている場合には、同様になるべく早めに避難してしまうことをお勧めします。

今回の神奈川県逗子市のケースを見ても思いますが、指定されている区域のうち、崖崩れについてはいつどんなタイミングで起きてもおかしくありません。

雨だけでなく、地震などの揺れでも簡単に崩壊しますし、どうかすると大型車が通行するときの振動でさえきっかけになる可能性もあります。天気がよくても気をつけて通行するようにしましょう。

また、普段と異なるような兆候を見たり感じたりするときには、念のために避難しておくことをお勧めします。何もなければ、何もなかったねと言う笑い話で済みますので、面倒くさがらずに自分の身を守るようにしてください。

火のおこし方を知っていますか

地震や水害が起きたとき、それがもし冬場ならば何らかの方法で暖を取る必要があります。特にライフラインが使えなくなっていたり、着の身着のままで逃げ出したりしている場合には、焚き火のお世話になることも多くなります。

ところで、あなたは火をつける方法をいくつくらい知っていますか。最近はたばこを吸う人もめっきり減って、ライターやマッチを持っている人も少なくなりました。あなたがライターやマッチを持っていなかったとしたら、焚き火をつけるための種火をどうやって起こすか、その方法を知っておく必要があります。

例えば、虫眼鏡やペットボトルを使って光を集約させて種火を作る方法、乾電池やアルミを上手に使って種火を作る方法、はたまた木同士を擦り合わせて摩擦による熱で種火を作る方法、その方法はいろいろありますが、いずれもいきなりやろうとしてもすぐにはできないやり方です。なかなか普段焚き火ができる場所はありませんが、種火を作ることだったらさほど難しくないと思いますので、時間のあるときにやってみて手数を増やしておくといざというときに役に立ちます。

生き残るために暖を取ることはかなり重要ですから、安全に火をおこせるように練習しておくようにしてくださいね。

大切なものは階上で保管する

思い出の写真や貴重品など、普段どこに置いていますか。地震や水害などに被災したとき、それらががれきの下になったり流されたり、泥水に浸かったりすると大切に保管していたものが単なるゴミになってしまったり、流出や汚染ですぐに使えなくなったりすることもあります。そういうことのないような場所に保管できていればいいのですが、実際のところなかなか難しいものです。

もしもあなたが一戸建にお住まいであれば、そういったものはなるべく高いところにしまっておくことをお勧めします。

二階建てのおうちであれば二階に、三階建てなら三階にと、できるだけ高い場所にしまっておくことで、地震による建物倒壊や水害による流出からある程度までは守ることが可能になります。また、土砂災害などにもある程度は有効ですので、崩れてきそうな斜面から最も遠い階上の部屋に置くようにします。

これで万全とは言えませんが、自分の大切なものを守るためにできる簡単で効果的な手段の一つですので、よかったらやってみてください。