ご家庭での災害対策についての優先順位についてお問い合わせいただくことがありますが、ことご家庭に関する限り、最優先されるべきは地震対策です。

建物の耐震補強や家具などの転倒防止をしっかりと行うこと。これがもっとも優先されるべき対策です。

というのも、他の災害は発生するまでにいくらかの時間が必ずありますから、その間にある程度の対策や準備をすることが可能です。

でも、地震は予告なしでいきなり発生し、そして発生したときには勝負がついているからです。

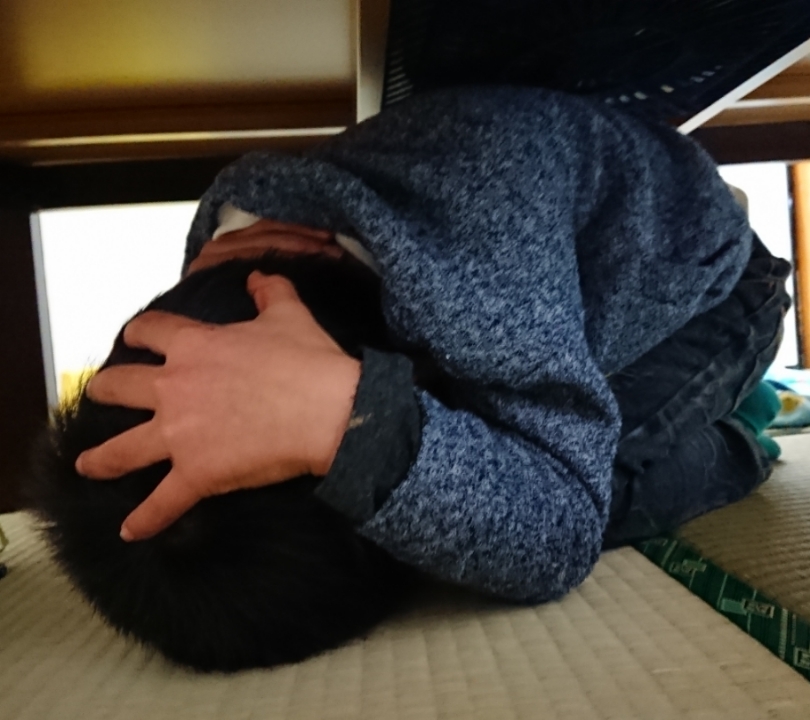

地震で大切なことは揺れで死なないことです。建物が倒壊しない、家具の下敷きにならない、落ちてくる物、落ちた物で怪我をしないといった揺れ対策がきちんとできていれば、殆どの場合地震で直接死ぬことはありません。

殆ど、と書いたのは、揺れによる心臓発作やそれに類する病気によってなくなる可能性は0%と言い切れないからです。

日本は地震大国ではありますが、地震で命を失う場合というのは、建物や家具、崖崩れや崩落などにより潰されてしまうか、あるいは揺れで転ぶか、もしくは揺れにより車等の乗り物がどこかへ突っ込んでしまうかといったところで、事前に対策さえできていれば助かる可能性は十分すぎるくらいあります。

怖いのは高層建築の倒壊や部品落下ですが、田舎ではそこまでの高い建物はありませんので、そういった場所に近づかなければ大丈夫です。

とにかく地震対策。これを最優先で行うようにしてください。それ以外の災害については、地震対策ができてから準備しても遅くはないと思います。もし余裕があれば、地震対策に平行して非常用持ち出し袋を備えておけば完璧だと思います。

もちろんこの順位でやる必要はないと思います。これはあくまでも筆者の考える優先順位なので、あなたが考える優先順位で災害対策を考えていただければと思います。

何も備えないのは、この日本ではあり得ないことですので、しっかりと対策をしておいてくださいね。