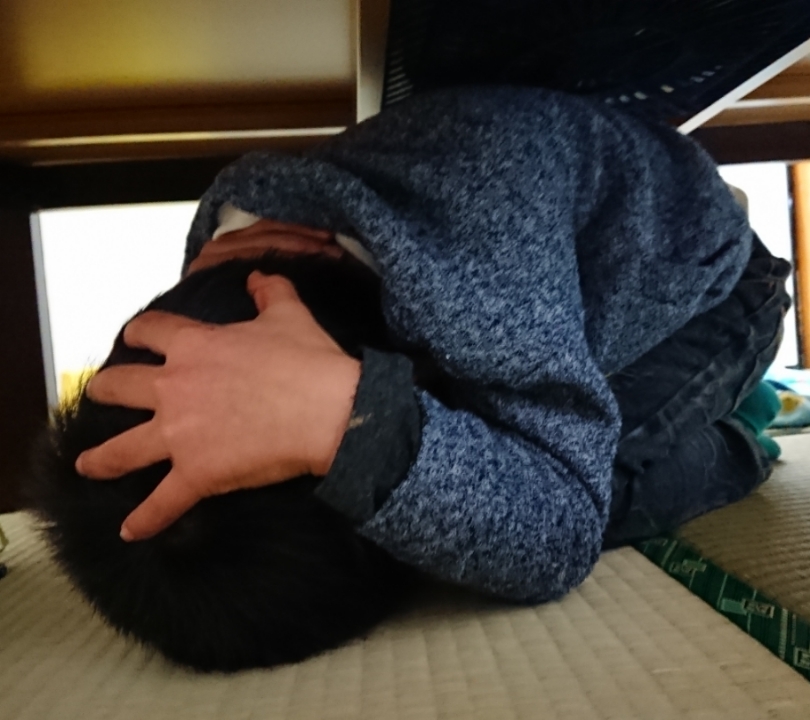

災害下で避難するときの格好の一つ。できるだけ肌は露出させないこと。

災害下で避難するときの格好の一つ。できるだけ肌は露出させないこと。

地震などの災害では、自分の荷物を背負って歩ける年齢であれば自分で歩いてもらった方が安全に避難をすることができることが多いです。

ただ、大人とは異なる危険がありますので、今日はそのことに少しだけ触れたいと思います。

1.粉じんを意識する

地震後や水害後など、災害時や災害後には地面から1m程度はさまざまな粉じんが舞っている場合が多いです。

地面を見るとうっすらとかすんだように見えることもありますが、小さな子はその中を自力で突っ切っていかなければなりません。

その時、目や呼吸器に粉じんが入ると炎症を起こしたりさまざまな呼吸器や目の病気が発生することがあります。

そのため、ゴーグルとマスクは必須アイテムだと考えて下さい。

ゴーグルは水泳用、マスクも普通のもので構いません。なるべく粉じんに触れる時間や量を減らすことが目的です。

また、粉じんを身体につけないために、避難中は夏場であってもポンチョのような雨具を着て肌の露出を防ぐようにするとかぶれたりせずにすみます。また、自転車用で良いのでヘルメットを被っておくとより安心です。

非常用持ち出し袋にいれる救急箱の中には、目薬と保湿剤は必須、余裕があればうがい薬を入れておくと粉じんによるさまざまな病気を防ぐことができます。

2.できる範囲で自分のものは持たせる

小さな子だとついつい大人が全ての荷物を持ってしまいがちになりますが、もしもはぐれたとき、子どもの荷物を全て大人が持っていると、子どもは何もできなくなってしまいます。

幼稚園や保育園ではリュックサックで自分のものを持って移動するような日常を過ごしていることも多いと思いますが、自分の持てる量でいいので、水、食料、着替え、そして名前や連絡先を記入したパーソナルカードを必ず持たせるようにしましょう。

また、水や食料については持っているだけでなく、いざというときに食べたり飲んだりできるように練習もしておくようにしてください。

3.靴は滑りにくいものを普段から履く

小さな子の靴は、どうしてもデザイン優先になりがちですし、長距離を歩けるようになっていないものも多く見られます。

ただ、災害時には自力で避難することが原則となりますので、靴底が滑りやすいような構造のものだと危険になりかねません。

地面がしっかりとグリップできるような靴を普段から履かせるようにしてください。

場合によっては、長靴なども選択肢にはいるかもしれませn。

4.両手を空ける

小さな子はちょっとしたことで身体のバランスを崩しやすいので、非常用持ち出し袋は必ずリュックサックにします。

そして、空いた両手には軍手でいいので手袋をつけるようにしてください。

そうすることで、がれきの間をバランスを保って移動するときや転びかけたときに手をついて身体の安全を確保することができます。

5.普段から地域を歩いておく

写真を撮るといろんな変化が分かって面白い。

写真を撮るといろんな変化が分かって面白い。

歩く習慣をつけておくことで、いざというときでもへたらずに避難することができます。

特に田舎では移動手段が車ということも多いですから、どうかすると一日に歩く歩数が千歩いかないこともあると思います。

意識して歩くこと、できれば家族で散歩する習慣をつけて、家の周りにどんなものがあって、どこが安全か危険かを確認しておくと、最悪こどもだけでも安全に避難できる確率が上がります。

また、会話することで家族の仲もよくなりますし、歩くことはいろいろな意味で身体にいいです。

どれくらいの年齢から自分で自分の荷物を持って歩けるのかという質問をいただくことがあるのですが、それはその子次第という回答をしています。

歩き慣れていない子は小学生になっても難しい場合もありますし、年少さんでも自分の荷物をもってトコトコと歩ける子もいます。

普段から子どもといろいろとやってみたら、その子がどういった状態になるのかはわかると思いますので、しっかりと子どもの様子を見て、その子にあった準備をするようにしてください。

ちなみに、幼稚園や保育園では避難訓練をやっていると思いますので、その様子を見学させてもらうとわかりやすいかもしれません。

また、ぬいぐるみとリュックサックの選択で悩まれていた保護者の方がおられましたが、子どもが安心できるなら、ぬいぐるみは持って避難して下さい。その時、ぬいぐるみが粉じんまみれにならないように、ビニールなどでくるんでおくことを忘れないようにして欲しいと思います。

いずれにしても、こどもは親が思っているよりはずっとタフです。ちょっとしたことでいろいろなことができるようになりますので、一緒に楽しんで災害対策をしてみてくださいね。