水害や土砂災害を防ぐため、ダムや堰堤、法面施工や落石防止柵など、災害が多い日本ではさまざまな土木施設が作られています。

これらの土木施設、確かにその地域に住む人達の安全を確保するために作られているのですが、施設があるから安全というわけではないことを、あなたは知っていますか。

確かに、これらの土木施設があるのとないのでは地域が被災する確率は格段に違います。

ただ、どんな施設が作られていてもそれを超える災害は起きる可能性がありますし、適正な維持管理ができなければ役には立ちません。

こういった土木施設の目的はただ一つ。地域に住んでいる人達が安全な場所に逃げる時間を稼ぐためにあるのです。

土木施設があって何事も起きなかったのは、災害時にこれらの土木施設が目的を果たした結果として、家や道路などが被災していないのに過ぎないということを知っておいてください。

危険な場所は、何をどのように手当てしても危険度が完全になくなることはありません。あくまでも逃げるための時間稼ぎ、そのために作られているものであることを意識して、できる限り早めに安全な場所に避難する習慣をつけてほしいと思います。

カテゴリー: 地震対策

住んでいる家の地震対策を考える

災害対策のお話をするとき、地震とそれ以外で分けて話をすることが多いのですが、それには理由があります。

それは「地震はいきなり来る」ことです。

他の災害では、被害が発生するまでに何らかのはっきりとした予兆があって対応しやすいのですが、地震だけは予兆なしでいきなり大きいのが来ることがあります。

そのため、地震だけは事前に備えておかないと、「起きたときには決着はついている」状態になります。

というのは、地震で起きる最も大きな被害は家屋の倒壊で、これは地震とほぼ同時に発生するものだからです。

地震が起きたときにどのように行動するのかを普段から意識しているのなら、揺れと同時に屋外へ飛び出して難を逃れることもできますが、そういった意識がなかったり、寝ているときなどに地震が起きたら家屋倒壊に巻き込まれてしまうでしょう。

また、大規模地震の場合に倒壊家屋が多いと避難所が麻痺してしまって路上生活を余儀なくされてしまう場合もありそうです。

そうならないためには、まず住んでいる建物が倒壊しないことが必要です。家具や機材の地震対策は、建物が倒壊しないという前提で行うものですから、建物が崩れてしまっては建物内の耐震化はあまり意味がないことになってしまいます。

ただ、建物が地震に耐えうるかどうかは建物自体を点検してみないとわからないものです。

そこで、建物の耐震診断を受けることをお勧めします。

まず、お住まいの建物が地震に耐えうるかどうかを判断し、もし耐えられないということであればどこをどこまで耐震化するのかを決める作業が出てきます。

いざというときにさまざまな対策をしていても、発災時に死んでしまっては準備した意味がありません。

地震対策、その最初に建物の耐震診断を受けて対策をするところから始めましょう。

詳細は各市役所・役場の担当課までご確認ください。

地震に備えて木造住宅の耐震化をしましょう!(住宅の耐震化補助事業)(益田市建築家のウェブサイトへ移動します)

市町村の耐震診断・耐震改修制度(一般財団法人島根県建築住宅センターのウェブサイトへ移動します)

2021.6.11追記 益田市役所さんではブロック塀の撤去についても補助金を出す場合があるようです。市内で地震対策としてブロック塀の撤去をお考えの方は、一度相談してみてもよいと思います。

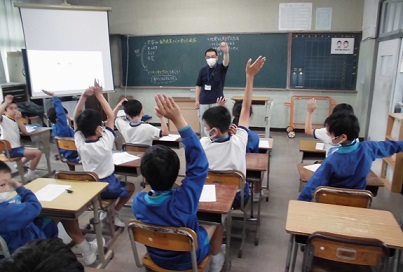

【活動報告】高津小学校防災クラブを開催しました

昨年度に引き続き、益田市立高津小学校様からご依頼をいただけたので、今年も防災クラブを開催できました。

クラブ活動は年度ごとに参加してくれる子どもさんが入れ替わるのですが、去年に引き続いてこのクラブを選んでくれた子ども達もいて、講師としてとてもうれしい限りです。

そういった子達の期待に応えられるように頑張りたいと思っています。

4月26日の第1回は、「災害ってなんだろう?」をテーマにいくつかの事例を取り上げて考えてみてもらいました。

普段耳慣れないけれど、知っておきたい警報音や、地震や大雨の映像を見たり、台車に乗って横揺れ体験をしてみたりしてもらいました。

警報音を聞いて身を守る行動を取ってもらうという演習では、警報音を聞いても全員が椅子に座ったままで「同調性バイアス」を見せてくれましたので、周囲を気にせず行動して欲しいというお話をすることができました。

最後にはハザードマップを見てもらい、家に帰ってから自分の家にあるハザードマップで家や通学路の危険な場所を確認しておくのを宿題にしてみました。

見なかったからと言って別にペナルティはないことは説明してありますが、帰ってから確認してくれているといいなと思います。

確認してみたところ、今年度は頭を使うことよりも身体を使う方がいいという肉体派の子どもさん達なので、できるだけ身体を動かす災害対策体験を組んでみたいと考えています。

参加してくれた子ども達、そして担当の先生に感謝します。

お水を持って歩こう

災害が発生して断水が起きると、自動販売機やコンビニなどの店頭から真っ先に消えるのがお水です。

特に都会地ではその傾向が強く、公共交通機関が止まったときなどは徒歩で帰宅する人達がこぞって買い込んで遅れると水分が何も手に入らなくなります。

断水していなければ水道で水を汲むことができるのですが、水を汲むための容器がないとどうにもなりません。

そして、水のペットボトル以上に水を汲んで運べる容器が手に入る確率は低いです。

そこで、普段持ち歩くカバンにペットボトルや水筒を入れてお水を持って歩くようにしてはどうでしょうか。

最近は持ち歩くのにも便利な少量のペットボトルやステンレスボトルも出ていて、これならカバンに入っていてもさほど邪魔にならないと思います。

ステンレスボトルで水を持ち歩くのならば、普段使いの水筒にすれば、中の水が痛んだりすることなくいざというときの備えもできます。

殆ど中身がなくなったときに被災したのであれば、身の安全の確保をしたら、すぐに水栓で水を汲めば水は確保できます。電気やガスよりも、水道が止まるのはずっと後になりますから、容器さえあれば水の確保はそんなに難しくないと思います。

水は飲むこと以外にも、傷口の洗浄やタオルなどを濡らして身体を冷やすなど、さまざまな目的に使うことができ、いざというときに確実にあなたの命を守ってくれますから、特に外回りの多い人や非常時に長距離を歩かなければいけないような人は、是非水を持ち歩く習慣を持つといいと思います。

いざというときに備えて、小さな安心感を準備しておいてくださいね。

重いものは下に置く

聞く人が聞けば「なにを当たり前のことを」と言われてしまいそうですが、地震発生時にあなたが怪我をしないためには、肩以上の高さには重たいものを置かないことが鉄則となります。

では、ご家庭や職場にある棚に入っているものを一度確認してみて下さい。

案外と普段使わない重たいものが高いところに置かれていませんか。

最近ではあまり見なくなりましたが、百科事典や何かの全集といった書籍は、普段はあまり読まないということで本棚でも高いところに置かれていがちです。

台所だと圧力鍋や大皿、普段使わない機械類が食器棚やシンクの上の棚に無造作に置かれていませんか。

職場だと、説明書や印刷用の紙、チラシ、機械類といったものが高い位置に置かれていないでしょうか。

空間を効率的に使おうとすると、どうしても高い位置にものを置くことになってしまうのですが、高いところに重たいものを置くと、地震の際にそれが落ちたら大けがをしてしまいます。

収納の基本でもあるのですが、重量物は下へ、軽いものは上へを頭の中に入れてお片付けをするようにしてください。

落下物で怪我をしない、させないように、重たいものの収納位置に少しだけ気をつけるようにしてくださいね。

ハザードマップを確認しておこう

梅雨入りし、雨が続く毎日になりそうな感じですが、あなたがお住まいの場所はどんな災害の場合に避難しなくてはいけないのかを知っていますか。

避難する対象としては、地震、水害、台風、そして土砂崩れや火事等があり、それぞれに安全に逃げる経路や安全な避難所を検討していることと思います。

このうち、雨で気をつけないといけないのは、水害と土砂崩れ。

水害では浸水を、土砂崩れでは巻き込まれることに注意しておかないといけませんので、これらの情報が一目でわかるハザードマップを確認しておきましょう。

ハザードマップでの水害は、ある条件下での浸水状態を表しているもので常にそうなるとは限りませんが、急傾斜地や地すべりなどの土砂崩れが起きるかもしれない場所については影響範囲と危険な場所がしっかりと明記してありますので、お住まいの地域にある場合には、しっかりと把握しておいてください。

これは避難時に限らず、通勤通学経路を決めるときにも確認しておき、できる限りそういった場所を避けて経路を設定しておくようにしてください。

ちなみに、小学校の通学路に指定されている経路は安全という方もいらっしゃるのですが、小学校の通学路は車との事故を防ぐことを主眼にして設定されていることが多く、もう何十年も見直されていないといったものもざらにありますので、あまり信用しない方がいいと考えます。

ハザードマップを元にしてできるだけ安全な場所を移動経路にしておくこと。そして自分が安全だと思われる避難場所を確認しておくこと。

これからの時期、さまざまな災害が起きる可能性がありますから、それに備えて確認しておいてくださいね。

災害支援は人が多いところから始まる

災害後、さまざまな支援が行われますが、その支援体制は被災地全体に均等ではありません。

支援の効率上、どうしても被災者が多く被害状況のひどい部分から着手されることになり、被災者の少ない地域は後回しになってしまいます。

特に道路の開削や物資の供給などはどうしても遅れてしまうので、そういった地域の人は一度物資が確実に届く場所の避難所に避難し、開削や物資補給の体制が整ってから改めて住んでいる地域に戻ることになってしまいます。

そのため、その地域で農畜水産をやっている場合には世話ができなくなって収入が絶たれてしまうという事態になりますので、被災したときにどのようにするのかについてはあらかじめ考えておく必要があります。

また、救助の手も遅れることが多々あるので、生活備蓄のうち、買わないといけないものについては少し多めに準備しておいたほうが無難です。

復旧・復興支援についても同様で、ボランティアなどの支援も遅れたり、または来てくれなかったりします。

できる限り自分で復旧するか、緊急性を要する部分に限定してお手伝いをお願いしたり、地縁、血縁、SNSなどを使ったボランティアのお願いなど、ボランティアが来るのを座して待つのではなく、来てもらえるようにいろいろと働きかける方法を考えておいた方がいいでしょう。

どちらにしても、災害支援は人が多くて目立つところから始まります。

そのことを頭に置いた上で、自分の暮らしを復旧・復興するためのBCPを検討するようにしてください。

災害で起きる問題と事業継続化計画(BCP)

災害時に備えて事業継続化計画(BCP)を作る理由はいろいろとありますが、その大きな目的の一つに「発生する問題を可能な限り早く解決する」ことがあります。

問題というのは、発生したのに無視し続けると、多くの場合は問題が問題を生んでしまって収拾がつかなくなります。

特に災害などの緊急時においては、一つの問題放置が後々大問題になることもありますから、できる限り一つの問題のときに対応して処置しておかなければなりません。

災害時に発生する問題は多岐に及ぶので、どんなにBCPを作っても100%問題は起きないと言い切ることは無理ですが、過去のさまざまな災害から、災害が発生したときに自分たちが対応すべき問題は何かと言うことはある程度予測が可能です。

予測した問題には予め解決方法が考えられているわけですから、それに従って手順を踏めば、基本的には対応者が誰であれ解決できるはずです。

BCPの手順書は、そういった目線で作成する必要がありますので、「わかりやすく」「明確に」を考えて作成してください。

そして、BCPがあれば、その場の指揮官は突発的に起きる事態に対応を専念させることができます。その結果、さまざまな問題が小さいうちに終息できて、復旧や復興が予定通り、または予定以上に早く完了できることになり、そのために作成するものです。 BCPを作っておくことは、今ある戦力でどれだけのことができるのか、そして何を優先して対応するのかを明確化することと、問題対応の手順を予め定めておくことです。

現状を維持する方法ではなく、何から優先して対応すべきなのかを常に頭に置きながら作成するようにしてください。

【活動報告】青野山で自然体験会を開催しました。

去る5月3日、島根県鹿足郡津和野町にある青野山で自然体験会を開催しました。

前日までの雨がうそのように晴れ渡った天気の中、会員様、そして会員様のご友人などにご参加いただき、賑やかに青野山を登山しながら春の山野草の観察をし、また、途中の視界が開けた場所では弥栄断層についても説明させていただきました。

各自弁当の昼食をいただき、下山後は津和野城趾に登り、そこから本日登った青野山を別角度から眺めるオプションも実施。

少々厳しい行程でしたが、参加された皆さん笑顔で終了することができました。

この場をお借りして、ご参加いただきました皆様に感謝いたします。

通勤・通学経路を確認しよう

家の安全についての検討が終わったら、次は家と職場を結ぶ通勤・通学路を確認してみましょう。

普段意識することのない高低差や建物からの落下物の可能性、陥没や倒壊など、災害というフィルターを通すと普段と違った風景になってくると思います。

特に車での通勤・通学をしている場合にはアンダーパスに気をつけてください。

アンダーパスは、大雨時には周囲から雨水が流れ込んで大きな池になってしまうことがあり、意識せずに普段どおりに運転していると水没したアンダーパスに突っ込んでしまうケースが非常によく起きています。

短時間で大量の雨が降る場合には、管理者の通行止めの措置が間に合わない場合もよくありますから、通勤経路を見直すときにそういった場所は外すようにするか、または大雨時には必ず迂回するということを常に忘れずに考えるようにしておいてください。

他にも、風が吹いたら飛んだり落下しそうな屋根や看板、増水時に落ちてしまうかもしれないマンホールや側溝、地震時に倒壊しそうな塀や建物など、どういった経路にすれば一番自分が安全に移動できるかを考えてみましょう。

小学校などでは通学路が決められていることも多いのですが、筆者の知る限り交通事故対策は考えていても防犯や防災の視点は取り入れられていません。

そのため、子どもがいる場合には一緒に通学路を点検しておく必要もあるでしょう。 おうちの防災計画では、家から避難所までの安全な避難路を検討することがあると思いますが、普段使っている道の危険を知って安全対策をしておくことはとても大切なことです。

災害対策は普段の生活の中にあるものですから、何かを考えるときには災害対策の視点を加えてみてほしいと思います。