台風や大雨など、ある程度早めから被害が想定される場合には、どのように対処するか悩ましいときがあります。

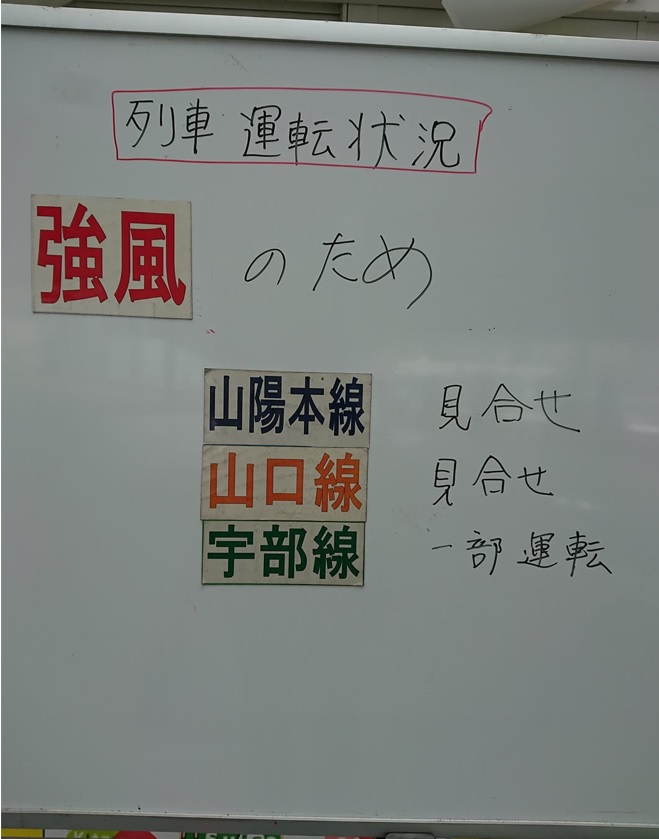

公共交通機関では基本的にBCPが準備されていて、その計画に従って計画運休することも増えてきました。

ただ、結果として何も起きなかった場合には、公共交通機関は計画運休したことを責められます。

困ったことに、何も無かったという事実は存在していますから、運休で困った人達だけでは無く、専門家という人達もマスメディアも喜んでバッシングをするわけです。

災害が起きたかもしれないという予測は、そういったときには完全に無視されます。

ただ、公共交通機関の場合、もし災害に伴って事故が起きるとその被害はけっして許容できるレベルではありません。

どのタイミングで常時と非常時のスイッチを切り替えるのかは、本当に判断に迷うと思います。

実はこの判断を迷わせずに実行するためにBCPが存在しているのですが、あまりバッシングすると、今度は現場の判断でBCPに従わないという選択肢が登場してしまうことになります。

そうすると、非常時に備えた計画そのものが破綻してしまいます。

公共交通機関は常に安全確実に利用者を目的地に連れて行くのが仕事です。

その目的を考えれば、災害時により安全な対応を判断することはおかしいことではないと思います。

計画運休は、数日前から予告されるものですから、それに従ったそれぞれの対応を取ることが正しい姿なのではないでしょうか。

日常生活を非常時にシフトすることは難しいものです。

特に通勤通学している人達にとっては、その所属する組織が「非常時とは」という定義をきちんと示しておく必要があります。

以前、大阪北部地震では、鉄道が止まったにもかかわらず会社や学校が通常どおり活動しようとして、あちこちで問題が発生しました。

判断に迷うときに日常を継続するのか、それとも非常時にシフトするのか。この判断、公共交通機関だけではなく、それぞれの組織や個々人もできるように準備しておきたいですね。

あっても、やっぱり判断には迷うのでしょうが。