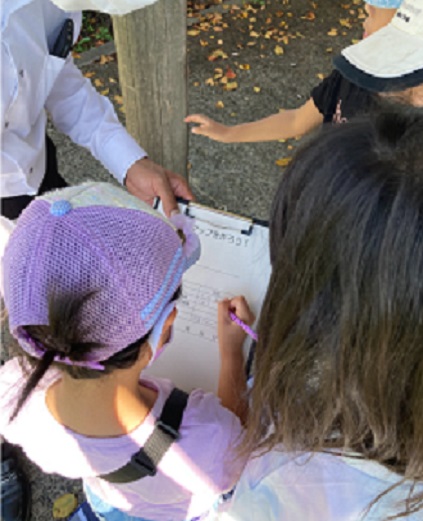

先日益田市高津地内で地域の防災マップを作ってみました。

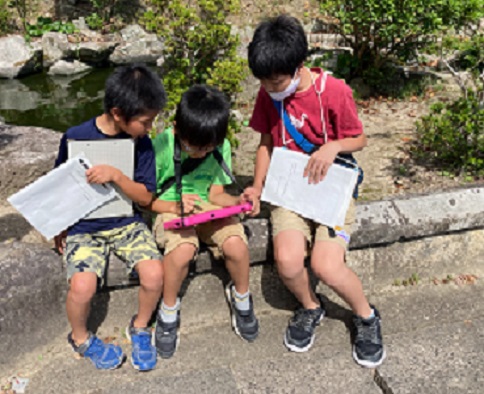

実施する範囲が狭いのと、災害を地震に絞ったので1時間程度で終わるかと思ったのですが、思ったよりも子ども達の間でいろいろと話し合うことになったり、悩んでしまうことになったりして、こちらが想定したよりも時間がかかってしまったようです。

どうして時間がかかったのかを終了後に子ども達に尋ねてみたのですが、帰ってきた回答は次のとおりでした。

・ひびの入ったブロック塀がたくさんあって危険の範囲をどう考えたらいいかわからなくなった。

・倒れそうな家があちこちにあって、狭い道が多かった。避難ができるのか考えてしまった。

・狭い道からいきなり大きな道に面してしまうので、気をつけないと飛び出しになってしまいそう。止まれも横断歩道もないので危ないけれど、防災に入れて良いのか考えた。

・通学路が狭くて該当がなかった。暗くなって帰るときに気にしていなかったけれど、考えてみたら危なそう。

・誰にも出会わなかったのでちょっと怖かった。

などなど、子ども達が普段意識していなかったものにいろいろと気づいてしまってグループの中で話し合っているうちに時間が過ぎてしまったようです。

この結果、実は以前に防災マップづくりを通学路点検としてやったときにも出ていた問題で、地域の特性と言えるのかもしれません。

そのときは調査した結果は学校に提出したのですが、その後の通学路の見直しにはつながっていませんし、周囲の環境も変わっていません。

地域の方にもお話はさせてもらっていますが、そこまで何とかしなければ、という意識まではつながらないようで、一部は修繕していただけましたが、多くはそのままになっています。自治会や子ども会で主催してやっていただければ、点検の後、どのように安全を確保していくかという一歩がしっかり踏み出せて一番良いのですが、コロナ禍ということもあり、なかなかそこまではできないのが実際のようです。

参加してくれた子ども達への防災の意識付け、という当所の開催目的は達成できているのですが、もう一つの「地域をより安全にする」という目的は達成できていません。

どのようにすれば「起きるかもしれない事故」に備えてお金をかけてもらえるのかを、少し真面目に考える必要があるのかもしれません。

大人も子どもも一緒になって点検すると、ひょっとしたら地域を変えるきっかけになるかもしれませんから、あなたの地区でも一度やってみませんか。

もしもお手伝いが必要であれば、当研究所でもお手伝いはできますので、お近くであればぜひ一度、メールにてお声がけ下さい。

よろしくお願いします。