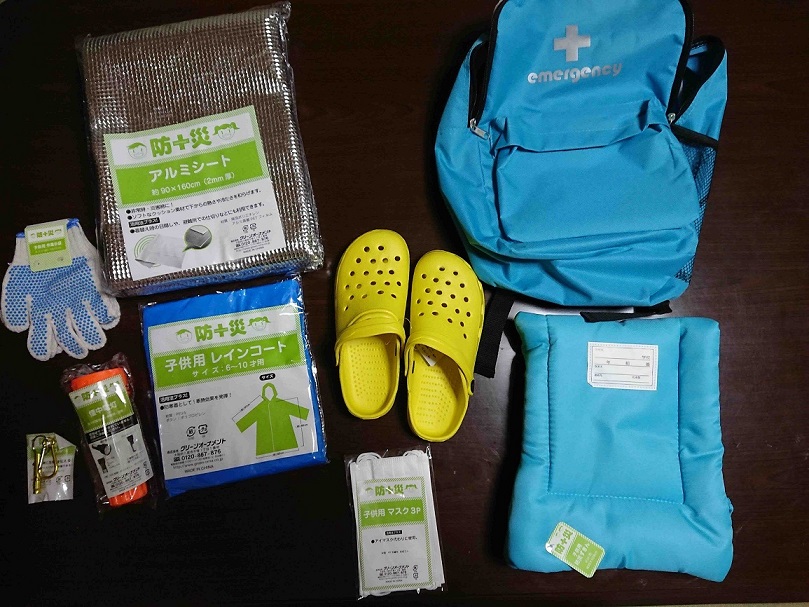

非常用持ち出し袋には必要最低限の避難所で生活できるためのアイテムを入れておきましょうといわれますが、あなたの非常用持ち出し袋にはどのようなものが入っていますか。

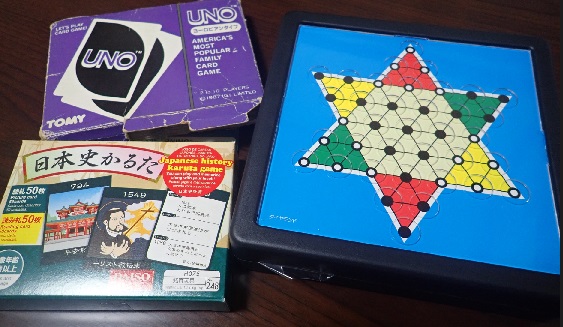

命を繋ぐものはもちろんですが、避難所で襲ってくる一番の敵「退屈」を凌ぐためのアイテムは是非入れておいてください。

地震のようにいきなり本番がやってくる場合にはその後の処理でけっこうどたばたしますが、水害や台風といったあらかじめ発生が予測されるような災害からの避難の場合、避難後には本当に退屈になります。

人間、退屈だと不安になってくるものです。そのため、あなたがしっかりと時間を潰せるようなアイテムが絶対に必要となるのです。

1日から2日程度仲間と遊べる、または自分一人でも楽しめるような何かを準備しておけば、その間には災害が起きるか、または災害が避けられたかのどちらかになるので、どちらにしてものんびりとできない状況に変わります。

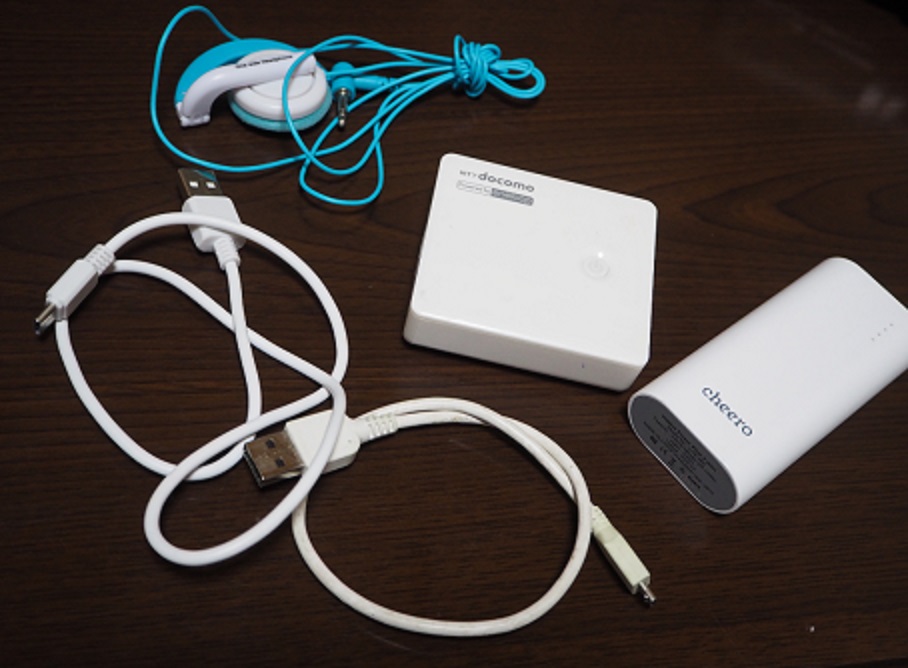

準備する際に気をつけて欲しいことが一つ。

携帯ゲーム機などの電気を使用するものは、避難所の電源には繋がず、自前の充電池や発電機を使うようにしてください。

避難所の電源を使うと、電気を盗む窃盗という行為になります。また、電源を独占している光景は、避難所ではあまり歓迎されません。

ともあれ、自分が楽しめるアイテム。平時に考えて準備しておいてくださいね。