災害に関する講習会をするとき、地震とそれ以外とに分けて説明することが割とあります。

というのも、地震は予知できませんが、それ以外の災害は予測できること、そして発生する被害が違うことが挙げられるからです。

例えば、大雨や台風はある程度被害の発生は予測できると思いますが、地震の発生場所や被害を正確に予知できたケースは存在しません。

また、大雨や台風では水や土砂でものが埋まったりえぐれたりという被害が多いですが、あらかじめ被害が発生するであろう場所は予測ができます。

でも、地震では発生エリアの地中、地表問わずにあちこちが動いて予測できない被害が起きるのです。もちろん液状化現象など、地勢的に被害が予測できるものもありますが、何が起きるのかは起こってみないとわからないのが地震の怖いところです。

そのため、地震とそれ以外については説明を分けておく必要があるのです。

地震以外の災害は徐々に被害が予測できるので、災害発生前に自分の命を守るための手が打てますが、地震はいきなり襲っていますので、起きたときには終わっています。

何も起きない平時に対策を講じていない限り、地震は命を守るための手の打ちようがないのです。

災害をひとまとめにして説明をすると、聞いた人は地震のときにでも「起きることが予想できて、かつ起きてから避難の判断ができる」ような誤ったイメージに繋がります。

災害を考えるときには、いきなりやってくる地震と予兆のある地震以外の災害に分け、それぞれに対策をするようにしてください。

カテゴリー: 地震対策

テレビとラジオと防災無線

テレビやラジオである地域の災害情報を提供したとしても、その地域でそれを見てすぐに避難やその他の行動を起こす人はどれくらいいるでしょうか。

また、同じ情報が防災無線で流れてきたとしたら、それを聞いた人はどんな行動をするでしょうか。

テレビやラジオなど、いわゆるマスメディアによる報道というのは、映像で見ても音声で聞いても、どこか他人事な感じがしてしまうようです。

これは普段から取り扱っている情報が日本や世界ですので、災害の情報も割と見慣れている日常の光景だからなのかもしれません。

では、防災無線で同じ内容が流れるとどうなるかといえば、それを聞いたら、自分がどのように行動するのかについて考え出すと思います。

普段は災害情報が流れないところから流れてくる身近な情報だと考えるのです。

最近では経費削減と称して防災無線を廃止するような行政の動きもあるようですが、もし廃止した場合、ある程度はメールやマスメディアを聞き流してしまう人達が出ることを想定しておくべきです。

防災無線は、あるだけでは無駄と言われることも多く、行政からのお知らせなどを流していることも多いのですが、本来は非常事態を告げるものですから、日常的にさまざまな情報を流しているとこれまた聞き逃されてしまう可能性が出てきます。

非常事態を告げるものは、普段は役に立っていないと思われるくらいでちょうど良いのかもしれません。

テレビやラジオは自分の日常とは別世界の話、そんな風なイメージがある以上は、防災無線はまだまだ活躍してもらわないといけないのではないかという気がします。

小銭を少しだけ持つ

災害後にはさまざまなところにいつもとは異なる問題が発生します。

よく起きるのが、支払いの問題。

最近ではスマホ決済やカード決済などで普段は支払いが簡単にできてしまうのであまり意識されませんが、いざ災害が起きると、被災地域の電源や通信が失われてしまうことも多いです。

そうなると、買い物をしようと思っても手元に現金がないと何一つ手に入れることができなくなります。

コンビニによっては対策をしているところもあるようですが、多くは電気や通信が止まってしまったら代替手段は人力ということになっているようです。

そして、高性能なレジは電気や通信環境がなければただの箱なので、人力計算時にはまったく役に立ちません。

おつりもレジからだせませんので、できるだけ細かく、できればちょうどの支払いが要求されてしまいます。

よくある「念のために1万円しまっておいた」というのは、災害時には自分の助けになってくれないこともあるということを知っておいてください。

では、いくらくらい持っていれば良いのかというと、あまり高額になると非常用持ち出し袋などが盗まれてしまうかもしれませんし重たいですから、1~2千円程度をくずして持っておくといいのではないでしょうか。

もちろんある程度は持っている方が安心なので、あとはその人のお財布事情に合わせてと言うことになりますが、そんなにびっくりするほど持っていてもしかたがありません。

あくまでも急場しのぎとして、常に小銭を持ち歩く習慣をつけておきましょう。

災害がないと言えない件について

熊本地震以前、熊本県は地震のない安全な県として企業誘致を積極的に行っていました。でも、熊本地震以後、大雨や河川氾濫といった大きな災害が立て続けに起きていて、安全な県という言い方はもはやできないと思います。

もっとも、日本列島はどこも条件は同じで、全く災害の心配をしなくていい場所はないと考えています。

ただ、リスクをどう評価するかによって考え方が変わるため、どのような災害に備えればリスクが少ないのかについてはしっかりと検討をしておく必要があります。

熊本県が地震のない安全な県と言っていたのには理由があって、記録に残る範囲では、過去に大きな地震が起きた形跡がないのです。ただ、これはあくまでも人間の記録であって、断層の調査などでは周辺に活断層があるという結果は出ていましたから、そういう面で見たら、きっとリスクについて検討すべきものだと思ったのかなと思います。

太平洋戦争後の数十年は、日本はある意味で異常と言えるくらい大きな災害が起きませんでした。

そして、その災害を経験しなかった世代からみると、災害が起きないことが当たり前なので、災害に対する備えがおろそかになってきたのだろうなと思います。

地域の伝承を調べていくと、ことの大小はありますが、かなりの高確率で何らかの災害の記録が残っています。

あなたが住んでいる場所も、調べれば何らかの災害の危険性は必ずあると思いますが、それに対する備えはきちんとしていますか。

災害は起きるものです。どのような災害がリスクが高くて優先的に対応する必要があるのかをしっかりと確認し、災害が起きるという前提で準備をしておいてくださいね。

避難時に持って行くもの

避難には大きく分けると自宅避難と自宅以外のどこかへ避難する立退き避難があります。

自宅避難では、自宅が災害にあう危険性の無い人と、何らかの事情で立退き避難ができない人に別れますが、どちらにしても被災後には数日は単独で生活できるだけの品を準備しておく必要があります。

自宅以外のどこかへ避難する場合も、持って行ける範囲にはなりますが、一日から二日支援なしで凌げるだけの品は用意しておいた方が安心です。

避難してから支援物資が届き出すまでの間をつなぐものとして非常用持ち出し袋を持って避難することが必要なのですが、内閣府や日本赤十字社などが出している非常用持ち出し袋のリストを見ると、全部揃えると持ち運びできない状態になってしまうことも考えられるくらいたくさんのアイテムが必要だとされています。

また、市販品の非常用持ち出し袋を見られた方は、そのアイテムの量にぎょっとされたのではないかと思います。

これらの非常用持ち出し袋は、過去に被災した経験者の聞き取り調査で「なくて困ったもの」や「あったほうがよかったもの」などが書かれていますが、よく内容を見ると、ある場所では重要でもある場所ではそこまででもないといった品もそれなりにあったりします。

とはいえ、いつどこで役に立つか分からないことを考えると、なかなか「それはいらない」というのも勇気がいるものです。

そんなときは、割り切って自分がそれがないと生活できない品に絞ってみるのも手です。

例えば、高齢者の方だと入れ歯や補聴器、老眼鏡、持病の薬など、他の人のものが借りられないものは必須ですし、赤ちゃんならミルクやおむつは絶対に必要です。

支援物資の届く順番は、より多くの人が必要としている緊急性のあるものが優先されますので、必ず自分が使えるものが届くとは限りません。

個人的な相性で使えたり使えなかったりするものもこの中に入ります。例えば生理用品などは合わないものだとかぶれや湿疹などが出るようですので、自分に合ったものを準備しておく必要があるでしょう。

次に、水とトイレ。のどの渇きと排泄要求は止めることがかなり難しいです。

水道が使えれば大丈夫なのですが、被災すると停電が起き、そうすると給水がストップしてしまう場合も多いです。

そうなると、飲料水、生活用水、トイレの水は自前で準備しないといけませんが、特にトイレの水は一回流すごとに最低7リットル程度は必要になりますので、水の確保ができない場合には、流しきれずに汚水が溜まり、トイレが大惨事になることが予測できると思います。

少なくとも、飲み水と携帯トイレは準備しておいて、飲み水の確保とトイレを汚物の保管場所にしないようにしましょう。

あとは着替えや歯磨きなどの衛生用品、非常食、そして暇つぶしの道具くらいがあれば、最低限必要な装備にはなります。

非常用持ち出し袋はしっかりと品物を準備した方がいいですが、持っていくのには限界がありますから、迷ったときには0からの足し算で準備するようにしてください。

最後に、一つだけ注意してほしいのは、お酒は持っていかないこと。

不安な環境での飲酒は身体にも精神的にも悪い影響が出ます。

お酒は避難が終わってからゆっくり楽しく飲むことにして、避難所ではお水やお茶で過ごすようにしてください。

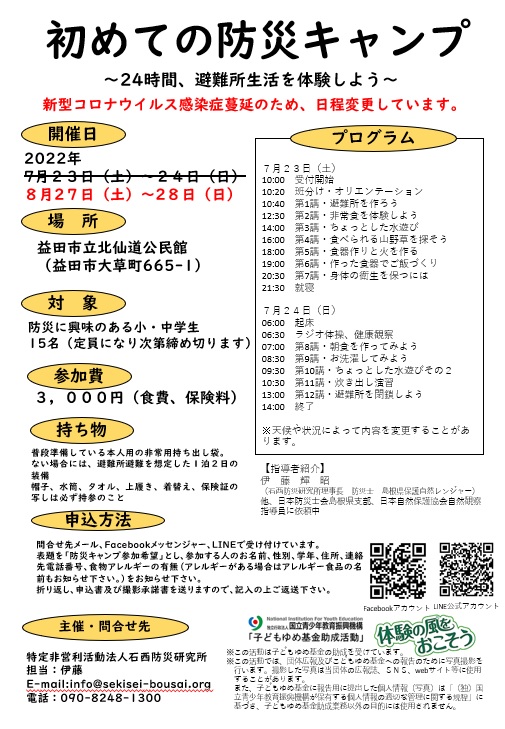

【終了しました】初めての防災キャンプを開催します【日程変更有】

2022年7月23日から24日にかけて、益田市の北仙道公民館で「はじめての防災キャンプ」を開催することになりました。

避難所に来てから、開設、食事やトイレ、洗濯やお片付けなどを、途中遊びながら実際に体験してみてもらいます。

「はじめての防災キャンプ」とありますとおり、当研究所も今回初めて実施する企画、どうなるかは参加者とスタッフの皆様によります。

夏休み、子どもさんの一つの体験として、興味があればご参加下さい。

なお、定員になり次第締め切らせていただきますので、それにつきましてはご了承下さい。

また、詳細については、問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。

(2022年7月15日追記)新型コロナウイルス感染症蔓延のため、日程が変更になりました。新しい日程は8月27日~28日になりますのでご注意ください。

ちょっとだけやってみる

防災関係では、さまざまな経験値が命に直結しますが、体験をしようと思うと、なかなかに難しいものです。

慌てていっぺんにあれこれやろうとしてもうまくいかないことが多いですし、わからないことや失敗ばかりが続くと、やっていて嫌になるものです。

災害対策は慌ててやってもいっぺんにあれこれできるようになるわけではありません。あくまでも日常生活の延長線上でちょっとだけ不便な条件を設定し、実際に体験してみることが大切です。

例えば、家族でお出かけするときにいつもは車で出かけるところを歩いてみるとか、お昼ごはんを外で作ってみるとか、ほんのちょっとだけ非日常を加えて、経験を重ねていけばいいのです。

ちょっとしたことでも、成功体験は次に繋がります。難しいことは必要なく、できることをできるようにやってみればいいのです。

この「ちょっとした」はやるだけ無駄という人もいます。きちんとした訓練でないと意味が無いという人もいます。

ただ、普段ならしないことを体験することで、やったことがなくてもできるという成功体験があれば、何も無いと絶望しなくてもすみます。

まずは体験してみること。自分の災害対策はそこから始まります。

家具の固定はしていますか

地震のときに身を守る上で怖いのは、落下物によるケガです。

職場や外出中であれば吊り天井や照明、家であれば、照明や家具が問題となってきます。

職場や出掛けた先での対応は自分ではどうにもできない部分も多いですが、家であればある程度は自分の思うように作業ができると思いますので、照明と家具の固定はすぐにでもやっておきましょう。

借家の場合には家具の固定は難しいと言われますが、要するに家具が転倒するのを防ぐ作業をすればいいので、壁や天井に工具を使って固定をしなくても、家具が動き出さないように天井一杯まで段ボール箱などを詰めておけばいいのです。

家具が倒れるときには、動き出すスペースと倒れるスペースがいります。家具と天井の間に空の段ボール箱でいいので詰めておけば、家具が動き出すことを抑えられるので、家具が転倒する確率をかなり減らすことができます。

また、わざと壁に向けて少しだけ傾斜させておく方法もあります。ほんの少しの傾斜でも、地震のときには家具は転がりやすい方向に力が向きますから、人がいる側では無く壁側に家具がぶつかるようになり安全が確保できます。

突っ張り棒やチェーンなどでしっかりと固定しておけば安全ですが、もしそれができなくてもいろいろな方法で家具を動きにくくすることはできますから、家具を置くときにはそういったことを考えて配置してほしいと思います。

それから、家具の転倒方向に出入口を置かないことも重要です。出入口前に家具が倒れてしまうと、避難のときに扉が開かなくなったり、移動がしにくくなったりしますので、家具の方向はしっかりと考えておきましょう。

家具が倒れてくると、それだけで大けがをしてしまうことが予測されますが、ちょっとした準備でそれを防ぐことは可能です。

できないからしないのではなく、できないなかで何ができるのかを考えて、できる範囲でしっかりと備えておくようにしましょう。

地震のときにはまず身を守る

本日、石川県の方で震度6弱の大きな地震が起きたようで、被災された方の早い復旧を願っています。

さて、最近あちこちで地震が起きていますが、あなたの備えはしっかりとできていますか。日本に住んでいる以上はどこにいても地震とは無縁ではいられませんので、しっかりとした対策を取っておく必要があります。

地震が起きたときには、まずは身の安全の確保。身の安全とは、要するにケガをできるだけしないということですが、それが全てに優先しますので、あなた自身の身の安全を確保することを最優先に行動をするようにしてください。

最近ではさまざまな感震装置がついていて、万が一には電気やガス、石油ストーブなどは自動的に停止するように作られています。

また、地震で落ちたり倒れたりするものは人の力ではどうにもなりませんし、ヘタをすると落下物でケガをしてしまうこともあります。

まずは落下物から身を守ること。

そして閉じ込められないようにしておくこと。

これだけで、トラブルが発生する危険はかなり回避できます。

普段から、少しだけ周囲を意識して、どこにどのようなものがあって、どうなったら落下するかもしれないという見方をしてみておくと、地震のときには助かると思いますので、やってみてください。

余談になりますが、地震の後で結構多い問い合わせとしてガスの復旧があるそうです。ガスはLPガスも都市ガスも復旧ボタンを押せば自動で漏れを確認した上で復旧してくれるのですが、このボタンの位置、ご存じですか。LPガスも都市ガスも計量器に復旧ボタンがついているのですが、集合住宅の場合には、計量器が鍵付きのケースに収まっていることがかなり多く、そこを開けられなくて復旧ができないという場合が多いようです。集合住宅にお住まいの場合には、解錠するときにだれに連絡したら良いのかについても、確認して置いた方がいいと思います。

地震と土砂崩れ

梅雨時期に入ると大雨と、それに伴う土砂崩れや洪水への警戒が呼びかけられます。

それはそれで正しいことなのですが、もう一つ、地震に対しても気をつけておく必要があることを知っておいてください。

大雨や長雨では、地中に水がしみこんでいますので、斜面は割と不安定な状態になっています。

そこにちょっとした地震による揺れが与えられると、不安定だった斜面の土砂が一気に崩れてしまう危険性があるのです。

これが怖いのは、いくら天気が晴れていても、土砂が水を含んで不安定になっている限り、土砂崩れが起こりうるということです。

そしてこの土砂崩れは土砂災害警戒区域や特別警戒区域といった指定地域以外でも発生する危険性が十分にあり得ます。

雨と揺れ、これが重なるときには、いつも以上に周辺環境の変化に敏感になっておいたほうがいいと思います。