災害に対するストックの考え方として「備蓄品」「非常用持ち出し袋」「防災ポーチ」の3種類があります。

「備蓄品」は読んで字のごとく備蓄しているもので、家庭単位で準備しておくものです。通常の食料や水と併せて5日~7日分程度のストックがあると急場を凌げますので、普段使いのものを少し多めに備蓄しておけば間に合うと思います。

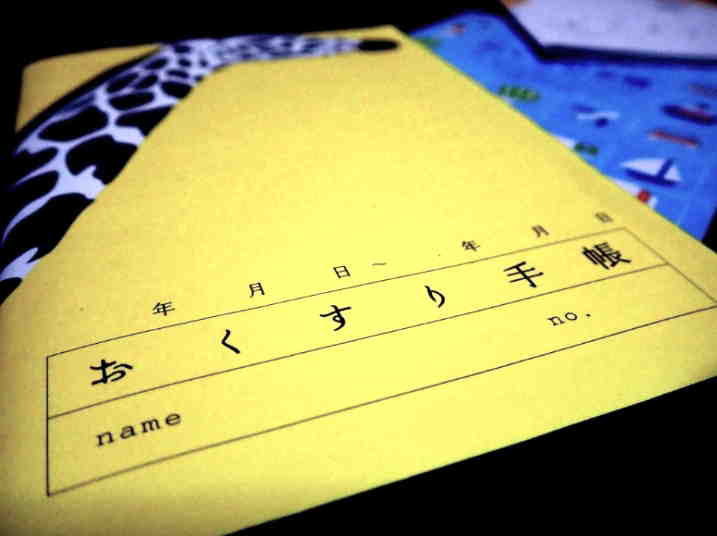

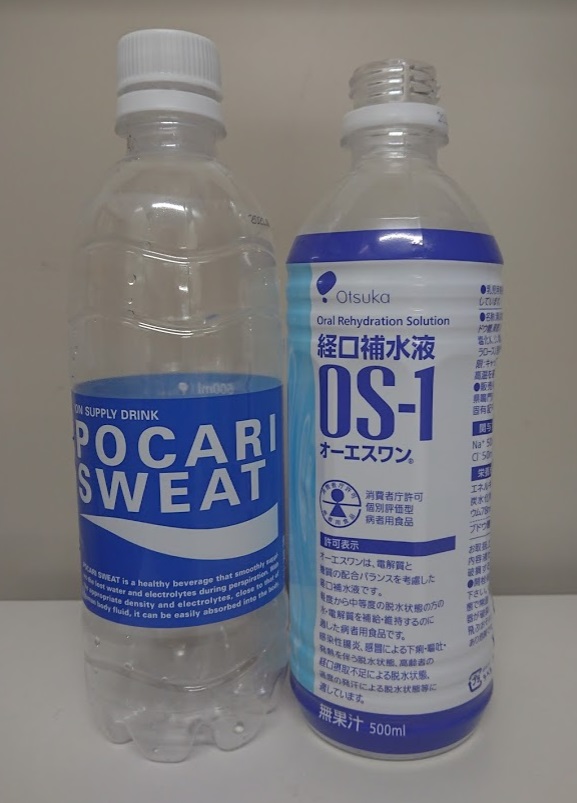

「非常用持ち出し袋」は基本的には、老若男女問わず各個人毎に準備しておくべきものです。眼鏡や入れ歯、常備薬や電源など、人によって必要とされるアイテムは異なりますので、それぞれがそれぞれのアイテムを1~3日分持ち歩けるようにしておきます。乳幼児のいる家庭では、こどもをおんぶするとリュックサックが背負えませんので、非常用持ち出し袋に準じた防災ベストを作っておくと助かります。

防災ポーチは、出先で災害にあったときに安全が確保されている場所まで移動するために必要な最低限のものをセットしたものです。

これも個人によって違いますが、ポーチに入る大きさに応じて準備しておくようにしましょう。

よく言われる非常食の準備ですが、例えばアルファ米や缶パンなどは非常用持ち出し袋にセットしてあればいいと考えます。ご家庭の備蓄品として普段使いするには値段が高いですので、数日分を数ヶ月から年に一度程度使って入れ替えるようにすればいいと思います。

備蓄品はあくまでも普段過程で使っているものの延長線上にあるものにし、防災ポーチは移動中に消費するカロリーを補填できるようかんやあめ玉、チョコレート、ナッツ類といったものを考えておけばいいでしょう。

似たような性格のアイテムですが、使い方や目的がそれぞれ異なっていますので、あまり無理をしない程度に準備していけばいいなと思います。

一度に揃えられない場合には、まずは備蓄品。それから防災ポーチ、非常用持ち出し袋の順番で備えていけばいざというときにもさほど困ること無く生活ができると思います。ただ、津波などで緊急避難が必要な地域にお住まいの場合には、非常用持ち出し袋の優先順位を一番にしておいてもいいと思います。

ともあれ、被災後の自分の命と生活を守るための備蓄品、非常用持ち出し袋、そして防災ポーチ。

準備して、いざというときにきちんと使えるようにしておきたいですね。