自分の情報や家族を始めとする大切な連絡先、家族の写真などをまとめて一枚のカードにしたものをパーソナルカードと言いますが、あなたはパーソナルカードを持っていますか。

被災して動揺すると、知っているはずのことが思い出せなかったりすることがあります。そのとき、このパーソナルカードを確認することで非常時の連絡先や家族の集合場所、かかりつけ医などの情報を確認することができます。

また、子どもやお年寄りに持たせておけば、非常時にそれを確認することで安否確認などの連絡を取ったり身元の確認をすることができます。

こういった書式で作る、という指定されたものはありませんが、自分の名前、住所、血液型、家族構成、家族の連絡先、災害時の集合場所、持病や常備薬、かかりつけ医やかかりつけ薬局などの情報、そして家族写真を一緒にしておくと非常に役立ちます。

とはいえ、このパーソナルカードは個人情報の塊ですから、いざというとき以外人に見られたくない方もおられると思います。

そのため、作ったものをラミネートパウチしておいて、使うときにははさみで切って中を確認するといった方法をとることもあります。

大切なことは、非常時に自分が誰で家族が誰で、どこへ連絡すればいいのかなどがわかることですから、作ったものを普段持ち歩くカバンや財布にいれて、いざというときに使えるようにしておきたいですね。

カテゴリー: 医療

乾パンと氷砂糖

最近でこそさまざまな防災食が登場していますが、少し前までの防災食の定番は乾パンが多かったです。

長期保存が利いて湿気ない、そして単価が安くお腹がふくれるということで、サイズや量のあれこれはあっても、定番商品として君臨していました。

長期保存の乾パンはだいたい缶詰になっているのですが、その中に乾パンと一緒に氷砂糖が入っていることをご存じですか。

乾パンは名前の通り乾燥したパンなので、そのまま食べると唾液をみんな給水してしまいます。被災時には手持ちの水も無いことが多いので、乾パンだけだとのどが渇いて困ることになります

氷砂糖はショ糖という糖の塊で、くどくない甘さが持ち味です。これを舐めることで唾液を呼び出すことができますから、乾パンを安心して食べることができます。

他にも乾パンの単調な味に変化をつけたり、甘いもので気分を落ち着けたり、成分はショ糖という糖分なので疲労回復もしてくれます。

何よりも、湿気に気をつければ半永久的に食べることができる究極の保存食でもあります。

乾パンは固くて食べられないという子どもさんもいるようですが、乾パンも砕けばクラッカーのようになりますから食べることができると思います。また、氷砂糖なら舐めることができますから、非常用持ち出し袋に一袋、乾パンと氷砂糖を入れて置いてもいいかもしれませんね。

【活動報告】第3回高津小学校防災クラブを開催しました

去る11月4日、益田市立高津小学校様で防災クラブの第3回目を開催しました。

今回は「止血法と搬送法その2」と「校内安全点検」、それに「ビニール袋工作」の3つから子ども達に選んでもらう形にしたのですが、見事に3つにわかれてしまい、結局代表者がじゃんけんして「止血法と搬送法その2」をやることになりました。

前回は直接圧迫止血法と前屈搬送法をやりましたが、今回は間接圧迫止血法といすを使った搬送法、そして実際にけが人の手当から搬送までを演習してみてもらいました。

間接圧迫止血法は止血帯を使った止血方法ですが、実際に子ども達がするの危険なので講師の腕に止血帯を巻き付け、止血帯を締める前と締めた後の手の温度を確認してもらい、締めた後手が冷えていくことを確認してもらって血流が止まっていることを知ってもらいました。

また、担架の搬送法ということで、階段での搬送を実際に担架を使ってやってみてもらい、二人では階段で水平が維持できなくなること、そして運び手の数が多いほど危険が少なくなることを実際に体験してもらいました。その後いすによる搬送をやってみて、担架での搬送がどれくらいやりやすいのかということを体験していました。

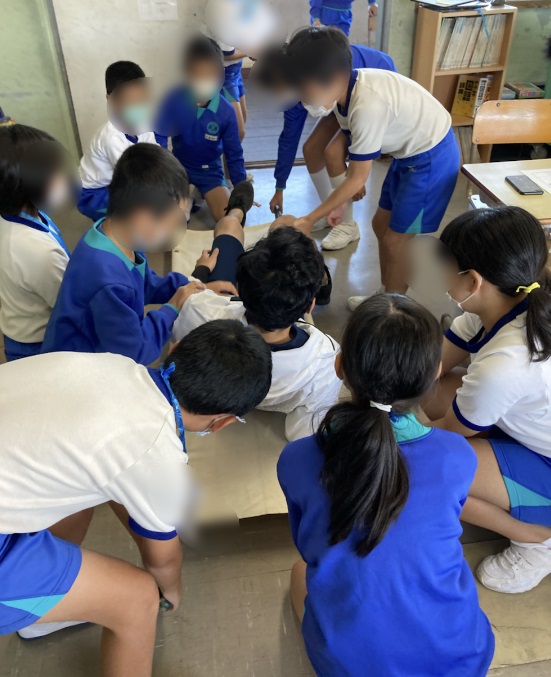

最後は担当の先生をけが人役に見立てて圧迫止血から担架搬送までを実際にやってみてもらいました。

先生の腕と足を怪我しているという想定で、実際に怪我している部分を圧迫止血し、血が止まったら包帯を巻いて固定してもらったのですが、なかなか思ったようにできずに苦戦していました。

搬送では、床から担架へ先生を移動させるのにいろいろと試行錯誤していましたが、なんとか無事に載せて搬送することができました。

実際にやってみると、なかなか思ったようにはできないということと、声をかけあわないと危険だということを理解してもらえたと思います。

子ども達はノリノリでやってくれているのですが、そのノリを生かせないことにもどかしさを感じ、講師としてはまだまだ未熟だなと反省しきりでした。

ともあれ、今回防災クラブでつきあってくださった先生と子ども達に感謝します。

風と汗と防寒と

寒い日でも身体をしっかりと動かすと暑くなって服を脱いで温度調整したりするものです。汗をしっかりかいた状態で上着を脱ぐと涼しくて一息つくことができますが、そのままの状態で身体を冷やすと必要以上に冷えてしまって慌てて服を着込むことになったりします。

もしも汗をかいてしまったら、服を脱ぐのと一緒に汗をタオルなどで拭き取るようにしてください。汗を拭くことで身体の乾燥が保たれ、必要以上に熱が逃げることを防ぐことができます。

また、なるべく風に当たるのを避けることも大切です。

最悪なのは汗をかいた状態で冷たい風に当たってしまうことで、へたをすると低体温症まっしぐらになってしまいます。

冬の風は冷たく乾燥していて熱をいくらでも持って逃げてしまいますから、夏以上に風対策が必要となることに注意してください。

上手に調整しようと思ったら、厚手の服を着るのでは無く、薄い服を重ねて着ることです。体温調整もしやすいですし、服の間に空気の層ができますから厚手の服を着るよりも暖かくなります。

一番外側に着るものが風を通さない素材だと、冬でも非常に快適に活動をすることができます。

一番良いのは、肌着と一番外側の服を発汗製素材にしておくことです。そうすることで、肌に当たる部分が濡れるのを防ぎ、ある程度までは水分を外へ放出できます。

低体温症になると、自分一人ではまず対策は不可能です。

そうならないために、自分に最適な重ね着の方法を作っておくといいと思います。

絆創膏と応急処置

先日とある小学校の防災クラブで応急処置の練習をさせていただきました。

怪我と手当の方法を考えてきてもらったのですが、その中で「擦り傷は洗ってから絆創膏を貼る。持っていなければ人からもらう」というのがありました。

その子自身は絆創膏は持っていないとのことで、ではどれくらいの子が絆創膏を持っているのかを聞いてみると、参加者14人中、持っていたのは1人でした。

ハンカチで止血処置をするということでハンカチを持参してもらうようにお願いしておいたのですが、うまく伝わっていなかったようでハンカチを持っていない子が数人いました。

少し気になったのが、この子達は怪我をしたときにどのように手当をする気なのだろうかと言うことです。

自分が子どもの頃には、絆創膏を普段から持って歩いている子が結構いたように記憶しています。当然それだけ擦り傷や切り傷などの生傷が絶えない状況だったのでしょうが、今の子はあまり生傷に縁がないのかもしれないなと感じます。

怪我をしなければ怪我の手当もする必要はないのですが、怪我をしたときにいざ手当をしようと思っても、手当をするための部材がなければ手当が難しいように感じます。

今回の練習では、ガーゼを用意して傷口の圧迫止血を行い、その後に包帯を巻いて応急処置をするということを行いました。

ガーゼや包帯は普段の生活ではあまり使うことはないと見えて最初はかなり手こずっていましたが、慣れてくるとくるくると包帯を巻き、上手に留めるところまでできていました。

いきなりでは無理だと思いますが、練習していれば本番でもきちんとできるということだなと思っています。

普段の生活ではさまざまな形で守られているので、応急処置についてもあまり意識することはないかもしれませんが、いざというときには誰かに頼ることはできません。

自分が主役となって自分や周囲の人を助けていかないといけないことを考えると、クラブだけでなく学校の授業の一つとして取り組んでみてもいいのかもしれないなと思います。

【活動報告】第2回高津小学校防災クラブを開催しました

去る10月14日、高津小学校のクラブ活動の一つとして採用していただいた防災クラブの第2回目を行いました。

今回は応急手当のうち出血を止めるための圧迫止血法と安全な場所へ移動させるための搬送法について一緒にやってみました。

最初にみんなに怪我の種類と手当の方法を出してもらいました。毒蛾に刺されたときや切り傷、やけどといった怪我がでてきて、それに対する手当の方法もしっかりと出してくれましたが、やはり最終的には病院で手当をしてもらうという流れで考えてくれていたようで、そこで応急処置と病院での処置という話をさせてもらいました。

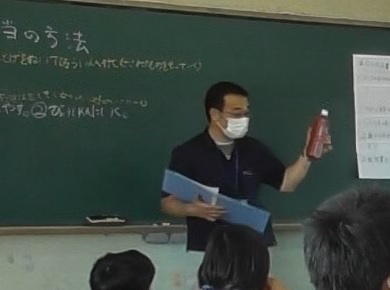

そのあと、なぜ出血を止めなければいけないのかということで、人の血液の量は1kgで約80mlであることと、全身の血液量の30%を失うと失血死してしまうことを説明し、実際に体重30kgの場合で血液量はおよそ2400ml、危険になる血の流出量の720mlは、実際に720mlちょうどのトマトジュースのボトルを見てもらいました。

驚いた子、眉をしかめた子、子ども達の反応はさまざまでしたが、圧迫止血法は子どもでもきちんと人を助けることのできる方法であることを理解してくれ、その後の演習には真剣な表情で取り組んでくれました。

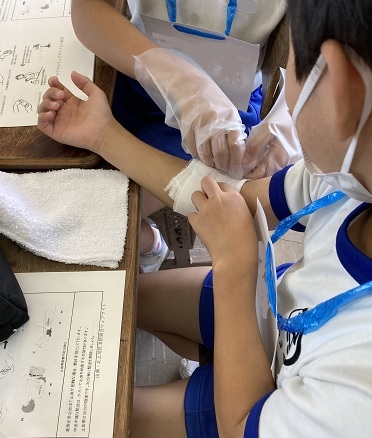

圧迫止血法のやり方では、まず最初に自分の腕をハンカチで押さえて圧迫する感覚を掴み、そのあと二人一組でお互いの腕に圧迫止血をして包帯で止めるまでの処置をやってみました。

ガーゼを使った圧迫止血はすぐに理解できたのですが、その後でやった包帯巻きでは、包帯を巻くのが初めてという子も多く、少し苦労したみたいですが、慣れてくると上手に巻けるようになり、処置終了後は使った包帯をきれいに巻いてしまうところまでやってくれました。

搬送法は最初は要救助者を一人で運ぶための方法をやってみました。

脇の下から手を入れて腕を両手で引っ張って移動させるのですが、これが思った以上に難しかったようで子ども達は首を傾げながらいろいろと考えてやっていました。

最後は担架による搬送法で、これは子ども達が担架の周りをぐるりと囲んでみんなで抱え、実際に担当の先生を載せて御神輿のように練り歩いていました。

本当は最後に意識の確認から応急処置、安全な場所への搬送までを一つの流れとしてやる予定だったのですが、時間が足りなくてそこまではたどり着けませんでしたが、技術はしっかりと習得してくれたと思っています。

もし、これから先人を救助しなければならなくなったとき、少しでもこの知識が役に経つといいなと思います。

今回参加してくれた子ども達、そしてお手伝いいただいた先生に感謝します。

給水袋で気をつけないといけないこと

災害後に水道が止まると、近くの給水ポイントまで水をもらいにいくことになります。別に鍋ややかんでもらいにいってもいいのですが、水を補給してもらうには少々効率が悪いことは事実です。そんな時に備えてさまざまな給水袋が売られていますが、この給水袋を買うときに少しだけ意識して欲しい点があります。

今回はそのことについて考えてみたいと思います。

1.持ち運べる大きさの給水袋を知る

断水しているとき、特に自宅避難をしている場合にはできる限りたくさんの水があると助かります。

そのため、自宅避難を考えている人の中には給水袋では無く、18リットルや20リットルのポリタンクを準備している方がおられます。

給水袋に比べて大きなポリタンクは一度の給水で必要な水の量が確保できるので非常に助かる存在ですが、ポリタンクを準備している方は、事前に一度最寄りの避難所から自宅まで、ポリタンクを満水にして運んでみることをお勧めします。

水というのは重たいもので、1リットルあたり1kgの重さがあります。18リットルのポリタンクなら18kg、20リットルのポリタンクなら20kgです。

小さな街であれば給水車が地区を巡回して家の前まで来てくれることもありますが、そうでなければ最寄りの避難所まで水を取りに行く必要があります。

そのとき、避難所から18kgや20kgの水を抱えて家までたどり着けるかどうか。自分の持てる重さを確認してその部分に目印をつけておくと、給水時に重さの目安になって水を無駄にしなくて済みます。

また、輸送用のキャリーを一緒に準備しておくと、ある程度は楽ができますから、ポリタンクを調達するときに考えてみてもいいと思います。

2.給水袋の持ち手に気をつける

給水袋は百円均一ショップなどでも売られており、それを備えている人もおられると思います。

手で持つタイプの給水袋の場合、持ち手の形状に気をつけてください。

袋の持ち手の部分が厚く加工されていればいいのですが、そうでない場合にはあまり重さをかけると指に食い込んで痛い思いをします。

また、そこから袋が裂けてしまったり破れることがありますから、給水袋を買う際には持ち手の強度に気をつけてください。

3.水の出し入れ部分を確認しておく

給水袋を買うときには、なるべく給水口の大きなものを選ぶようにしてください。

給水車の吐水口はいろいろなサイズがあるので、ここが小さいと給水時に水をこぼしてしまいます。

そして、輸送中はこぼれないように口を閉じることができること。

使うときにはしっかりと口が開いて水がこぼれないようなものを選ぶと安心です。

4.給水袋から水を移せるものを考えておく

給水袋はあくまでも水を運ぶためのもので、水を保管するための道具ではありません。水を保管しようにも多くの給水袋ではマチが取られていないので床に置くと水がこぼれてしまいますし、どこかへ吊っておこうとすると重さに耐えられずに破れる袋が多いです。

そのため、持って帰った水を保管する容器を考えておかないといけません。

やかんやお茶用ポット、ペットボトルなど、給水袋から水を安全に移せてこぼれないようになっているものを考えておきましょう。

思いつかなければ、ポリ袋を入れた段ボール箱やバケツでもいいかもしれません。

5.自分の一日の所要量を知る

給水袋は1リットルから5リットル程度のものが多いですが、自分の必要量がわかっていないと足りなかったり余ってしまうことになります。

国の指針では一人一日2~3リットルとされているようですが、飲料水の必要量は人によって異なりますので、余裕のあるときに確認しておくと安心です。

給水車の水は無限ではありません。被災していない浄水施設で水を積み込んで持ってきてくれるわけですから、可能な限り効率的に使えるように考えておかないといけません。

そういう意味では、空いたペットボトルでは水がこぼれてしまって給水タンクの周りが水びたしといったことにもなりかねませんから、空きペットボトルだけでなく、給水袋を用意するようにしましょう。

前段のポリタンクでは、家で給水に使うための蛇口を用意しておくと水を無駄にしなくて済みます。

普段意識していない水ですが、もしなくなったらどのように確保するのか、そしてどうやって運ぶのかについて、非常用持ち出し袋を作るときにはちょっとだけ意識してみてくださいね。

新型コロナウイルスと避難所運営

新型コロナウイルスの流行は避難所の設営や運営方針についても多くの影響を与えています。

それまで割とあいまいだった避難所への避難か自宅待機かについて、基本は自宅待機、その災害で危険な場所になっている場合には避難所へ避難と明確に指示がされるようになりました。

そして、詰められるだけ詰め込んでいた避難所は、ソーシャルディスタンスを確保するために家族ごとに十分なスペースが与えられることになり、避難所の生活環境も一気に改善されることになりました。ただ、そのぶん避難所の収容人員が減らされてしまいましたので、避難所として使える施設を増やす他にも車中泊やテント泊なども避難所の一つとしてカウントされるようになってきています。

今まで避難所では避難者を受け入れることが重視されすぎていて、衛生環境の維持についてはおざなりにされていました。

そのため被災地に設置された避難所ではインフルエンザやノロウイルスといった感染性の病気が一度発生すると蔓延することがよく起きていましたが、新型コロナウイルスの流行のおかげで、避難所に感染症患者の隔離場所が作られることになり、衛生環境が改善されてきています。世界保健機関(WHO)が推奨している難民キャンプの基準であるスフィア基準にようやく追いついてきたといった感じでしょうか。

トイレの問題についてはまだまだ検討する余地があるとは思いますが、それでも災害が起きるたびに改善や改良がされてきており、悪くなってはいないでしょう。

ただ、新型コロナウイルスの影響で避難所の設営や運営方法も以前と比べてずいぶんと変更が加えられていますが、それに対応した訓練や資機材の準備が追いついていません。また、新しい避難先の周知についても避難すべき住民がまだまだ理解できていないということもあります。

新型コロナウイルス騒動がいつごろ収まるのかがわかりませんが、避難所運営に関して言えば、治まったから以前のすし詰めに戻すのでは無く、このまま新型コロナウイルス対策がなされた基準で設置して欲しいなと思っています。

余談ですが、内閣府防災が新型コロナウイルス対策で避難所運営についてのポイントを整理した動画を作成しています。

興味のある方はご覧いただき、参考にしていただければと思います。

新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所運営のポイントについて(内閣府防災情報のページへ移動します)

避難所のニーズと避難者のニーズ

災害で開設される避難所は、災害で住む場所を失った人にとって生活の核となる場所です。

また、支援物資や情報の集積地であり、場合によっては復旧支援の拠点ともなる、非常に多機能な場所でもあります。

最近はコロナ渦で在宅避難が推奨されていますが、それでもさまざまな事情で住むところを失い、避難所へ逃げ込む人がいなくなるということは考えにくいことです。

その時に少し注意をしなければいけないことは、避難所における支援物資の要求を始めとするさまざまな支援要請の仕方です。

避難所での避難者が多いほど必要とされる物資やサービスは多岐におよぶことになりますが、その際にその避難所でそれを必要とする人が多いほど要求の優先順位があがるということが起こります。

逆に言うと、そのアイテムがないと生活が立ちゆかなくなる人であっても、そのアイテムを必要とする人が少数であれば、避難所としての優先順位は下がると言うことです。例えば、乳児用のおむつが欲しいと思っても、その避難所で多くの人が必要としているのが大人用おむつであれば、届くのは大人用おむつが優先されて乳児用はいつまでも届かないことになります。

また、避難所では避難所を運営するための運営委員会が結成されますが、その委員達が不要と判断すれば支援物資の要求さえされないということになり、過去には生理用品を始めとする衛生用品が運営委員により不要とされてしまってその避難所で生活する人達が困ったというようなことが起きています。

こういった隠れてしまうさまざまな要求を発掘するためには避難者から直接意見を確認できる場が必須となりますが、行政はどうしても平等という部分に拘って後手に回ってしまうため、NPOや支援団体がそれぞれに立ち入ってそれぞれの対象者からニーズを引き出すという作業を行っています。

これはどちらがいいというわけではなく、避難所としてのニーズと、避難者としてのニーズが異なっているだけですから、対応が異なってくるのも仕方が無い部分があります。

最近ではSNSで避難所で不足しているものの支援要求をすることも増えていますが、そのSNSでの発信は「避難所のニーズ」なのか「避難者個人のニーズ」なのかをしっかりと見極めないと、SNSを見た人が一斉に支援に動くと避難所に同じものが大量に届いて逆に困ったと言った事態も起きます。

支援要求をする際には、それが誰のニーズなのか、いつ時点のニーズなのかをはっきりさせ、具体的に必要とする数量もあわせて発信する必要があるということを情報を出す側も受け取る側もしっかりと考えておく必要があると思います。

一番いいのは、できるだけ避難者のニーズは自分の非常用持ち出し袋に詰めておき、ある期間は自分のニーズを出さなくても大丈夫なようにしておくことです。わかっているものはあらかじめ避難所にある程度ストックしておくことも一つの方法でしょう。

避難所のニーズと避難者のニーズは異なり、それぞれに分けた対応が必要なのだと言うことを前提にして、支援物資やサービスを届けたいですね。

余談になりますが、避難所の支援でもっとも問題となってくるのが水です。避難した時点では確かに不足しているものなのですが、給水車や行政の支援物資として真っ先に供給されるのも水ですから、遠方で飲料水を買って宅配便などで送ったとしても届く頃には充足していることが殆どです。

もし送るのであれば、それが本当に支援になるのか、現地の場所取りになってしまうのではないかを充分に考えた上で送られることをお勧めします。

また、避難所支援といって古着を大量に送る人もいますが、被災者はほとんど着ません。逆の立場になってもらえればわかると思うのですが、さまざまな形で新品が供給されることが多いので、古着はただのゴミです。

災害ゴミを処分しなければならない環境にさらなるゴミを追加することは絶対に止めましょう。

飲料水の必要量

「飲料水は一人一日2~3リットル以上必要」と言われていて、災害が起きるたびにその分量が増えてきています。

家庭での備蓄量も3日分から7日分、現在では一部で10日以上用意すべきと言う声も聞こえてきており、この計算に従うと、水だけで一人30リットル。素直に従うと備蓄品で一部屋埋まってしまうような状況になってきています。

もっとも、ここで書かれている必要量は一般的な話で、実際には年齢や体の大きさ、季節や普段摂取している量などによって本当に必要な量は人によってかなり変化します。

本気で水の量を把握したいのであれば、まずは自分や家族が一日にどれくらいの水を摂取しているのかを大ざっぱでいいので確認してみましょう。水だけで無く、お茶やコーヒー、清涼飲料水といったものも全部含めます。また、食事を作るときに使っている水もこの計算に含めて家族の人数で割れば、一日一人あたりどれくらいの水が必要なのかが把握できますので、これを基準にして準備するようにします。

思ったよりも水を摂取していない人、思った以上に水を摂取している人、人によってかなりの個人差があることがわかると思います。

ただ、これらを充分に満たすための水の備蓄をしようとするとお金も場所も重さもありますので現実的ではありません。そのため、水道水を確保するためのバケツやジャグなどを用意しておくと安心です。

次に非常用持ち出し袋にいれるべき分量を考えてみます。

先ほどの飲料水としての一日摂取量に、非常食として用意しているものに必要な水の量を加えます。。例えば、アルファ米であれば水がないと食べられませんし、缶パンなら調理に水は不要です。

この二つを足すと非常用持ち出し袋に必要な水の量が計算できます。

次に重量を考えます。例えば、一日3リットルと考えて3日分を持って避難しようとするとそれだけで9kg。大人でも慣れていないと持って歩くのに躊躇する重さですし、この重さだとリュックサックもかなり大型なものでないと入りません。

では、最低量の1日2リットルだとしたらどうでしょうか。500mlのペットボトルが4本ですから、これなら持って歩けるかもしれません。

これでも重ければ、量を減らして自分が持てる重さにします。ただ、持たないという選択肢はありません。

考え方は「ないよりははるかにまし」なので、たとえ500mlのペットボトル1本だとしても、ないよりはずっといい。「飲むものがある」という安心感は精神安定上非常に大切です。

筆者自身は、子どもだろうがお年寄りだろうが自分で持てるものは自分でもってもらうべきだと考えていますので、どんなに少量でもいいので必ず水を持って避難するようにしてください。食事は一週間程度抜いても生きていけますが、水は3日も飲まなければ死んでしまいます。

最近はマイボトルを持って歩く人も多いと思いますが、それらも活用して、飲料水をしっかりと確保できるようにしてくださいね。