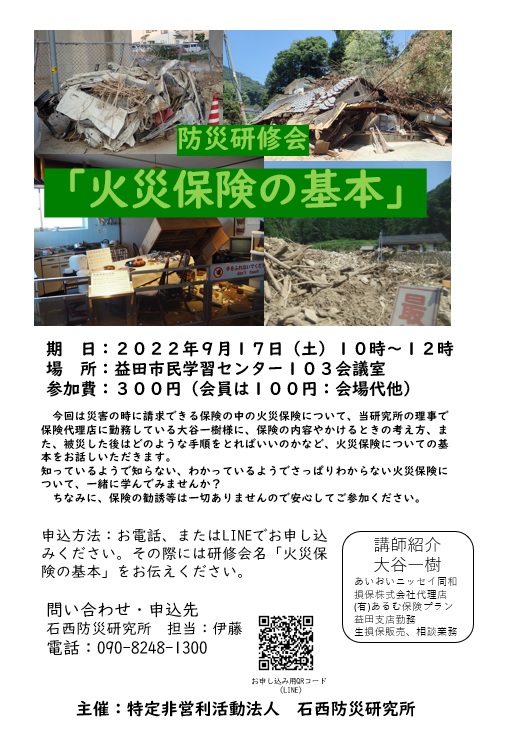

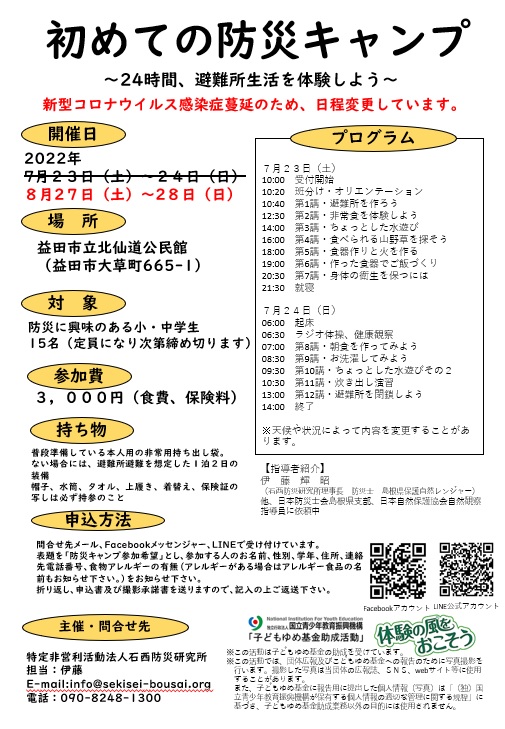

去る2022年9月17日に益田市民学習センターにおいて、研修会「火災保険の基本」を開催しました。

災害時に生活再建の基礎となる損害保険の火災保険について、当研究所理事の大谷一樹様を講師に迎えての研修会。

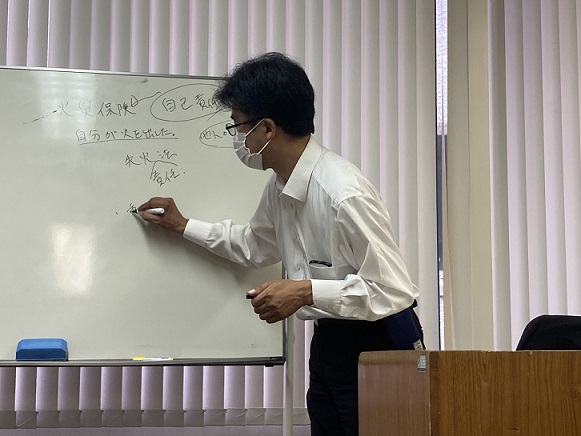

火災保険の基本から始まり、補償の見方や補償額の考え方、災害後に気をつけないといけないことまで、非常にわかりやすく丁寧に研修をしていただきました。

例えば、普段何気なく支払っている火災保険ですが、なぜ火災保険をかける必要があるかご存じですか。

「失火ノ責任ニ関スル法律(明治32年法律40号)」によって、失火については大きな過失がない限り他者に与えた損害に対して補償の義務を負わないこととされており、もらい火で火事になっても誰もその補償をしてくれないため、自らを守るためにかける必要性があるものだからです。

また、災害後の保険金の請求は自分でできるので、見たことのない業者などには任せないことも大切です。

保険が出せるのか、そしてどれくらい出るのかについては保険会社が査定を行いますが、その際に第三者からの意見によって査定額が変わることはありません。

災害後にはどうしてもすることが多く、また動揺もしていますので、つい他人に頼りがちですが、見ず知らずの人にお金に関する手続きを代行させるのは、普通に考えたらありえないと思いますが、災害時にはそういうことが普通に起きてくるのが不思議ではあります。

また、いざというときに備えて、自分がどのような保険に入っていて保険会社がどこなのかくらいはまとめておいたほうがいいと思います。

災害に対する研修会というと避難や避難所運営、災害復旧支援ボランティアなど多岐にわたりますが、こういった生活再建にかかる研修会も行っていきたいと思いますので、興味がある方のご参加をお待ちしております。