服を着てプールに入るのはやはり勝手が違うらしく、皆さん微妙に緊張した表情でした。

服を着てプールに入るのはやはり勝手が違うらしく、皆さん微妙に緊張した表情でした。

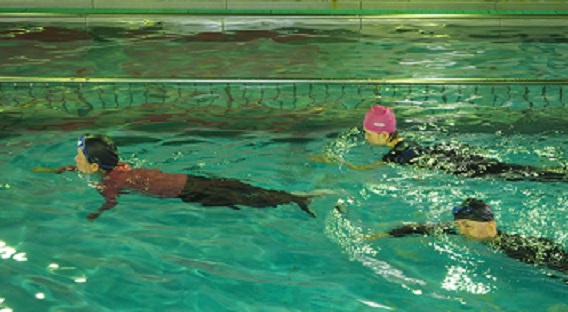

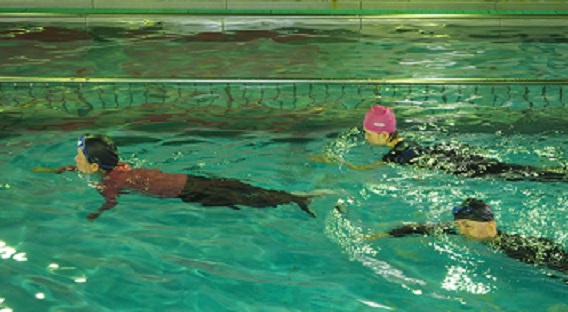

去る7月28日午前10時から益田スイミング様で着衣水泳体験会を実施することができました。

当日は久しぶりの良い天気にもかかわらず10名の方にご参加いただきましたことに感謝いたします。

益田スイミング様の原田コーチと石川コーチにご指導いただき、柔軟体操の後はまずは浮き方から教わりました。

まずは浮く方法から。頭ではわかっていても、なかなか体は動きません。

まずは浮く方法から。頭ではわかっていても、なかなか体は動きません。

息を吸い込み、両腕を大きく拡げて体の力を抜いて浮く、ということだったのですが、試してみた所長はさっそく水没してしまいました。

体に力が入っており、腰を中心に体が「く」の字に曲がっていたため浮力が足りず沈んでしまった、とのコーチの指摘。

何度かやっているうちに、なんとか体を浮かせることができました。

その後は、そのまま安全な場所へ泳いで移動するのですが、これまた力が入って沈没。久しぶりに水に入ったと言うこともあるのですが、やはりかなり勝手が違います。

泳ぎ達者な参加者の皆様も、着衣だとかなり勝手が違うらしく四苦八苦。

なるべく顔をつけないで周りを見ながら泳ぐことが助かる秘訣です。

なるべく顔をつけないで周りを見ながら泳ぐことが助かる秘訣です。

水の中にいるときには服のおかげで浮力はできるのですが、服やズボンの生地がまとわりついて動きにくいのです。そして、水からあがると途端に服がまとわりついて重たくなります。

着衣のままがいいのか、それともなるべく脱いだ方がいいのか、判断に迷う感じでした。

その後は水に落ちてしまったときの安全な脱出方法についてレクチャーをしていただきました。

落ちてしまったら、まずは周囲の確認。そしてなるべく体力を温存できる泳ぎ方で陸地を目指すということで、実際に事故を想定してプールサイドからプールへ落としてもらい、安全な場所まで泳ぐという体験をし、違いを確認すると言うことで靴とズボンを水中で脱いで泳いでみるという体験もしました。

危険は無いとはわかっていても、落ちる瞬間はやっぱりびっくりする。

危険は無いとはわかっていても、落ちる瞬間はやっぱりびっくりする。

着衣水泳をしているときははっきりとわかりませんでしたが、靴とズボンを脱いだだけで格段に泳ぎやすくなり、それまで苦戦していた参加者の皆様もすいすいと泳いでいました。

そして最後に救助の方法を教えていただきました。

基本は溺れている人には近づかない。道具を使って救助すること、ということで、ペットボトルを遭難者に投げて浮かんでもらうという方法を教わりました。

試しにペットボトルに水を少し入れて投げてみるのですが、なかなか上手に飛びません。これも経験が必要だなと感じました。

一番最後に、おまけとして水を一杯に満たした長靴を履いて歩くという体験をしていただきました。

思わぬ重たさによろけてしまう。長靴の重さは、水込みで片方2kg弱。

思わぬ重たさによろけてしまう。長靴の重さは、水込みで片方2kg弱。

今回の着衣水泳体験会では運動靴を履いてやりましたので、期せずして運動靴と長靴で水の中を歩いたらどうなるかを実体験していただくことができました。

一番最初に履いた人はうまく歩けずによろけてしまいましたが、それを見ていた他の方は上手に歩いてみたり、中には水が入ったまま飛び跳ねる人がいたりと、普通では見られない体験ができました。

体験された皆様からは「服を着たまま水に落ちたら、泳げると思っていてもけっこう難しい」「なるべく早く服を脱ぐほうが助かる可能性が高い」「泳げないけれど浮くことはできそうだ」「水害の避難の時には長靴より運動靴だね」「益田スイミングで体幹トレーニングしてるから水入り長靴のジャンプも余裕!」などといったご意見をいただき、賑やかに終了させていただくことができました。

子どもさんは学校で着衣水泳をやる機会が増えていますが、大人の方はあまり体験する機会のない着衣水泳。私自身もそうでしたが、「知っている」ということと「体験している」ということはまったくの別次元の話だなとしみじみと感じました。

なるべくたくさんの大人たちに体験していただきたいと思いますので、来年またできることを目指して頑張ります。

今回の体験会の実施にあたって、ご参加いただきました皆様、そして開催に関して全面的にご協力いただきました益田スイミングの皆様に改めてお礼申し上げます。本当にありがとうございました。また、今回の趣旨に賛同してご寄付いただきました皆様にも感謝いたします。収支報告につきましては、別途個別にご案内いたしますことをご了解ください。