大きな災害が起きて甚大な被害が出ると、被災地の状況がどのようになっているのか、そして何か手伝いはできないかと考える方も多いと思います。

被災地では、発災後しばらくの間はかなり情報が錯綜します。

また、行政機関は状況の把握と生存者救助に全力を挙げている状態なので、行政機関へのお問い合わせは絶対にやめてください。

支援ではなく、ものすごく邪魔になります。

ではどのように情報を集めるのかというと、行政機関や報道による現在の状況の発表、または信頼できるウェブサイトからのものを確認するようにします。

SNSでは、かなり情報が錯綜するので、客観的な状況把握は相当難しくなります。

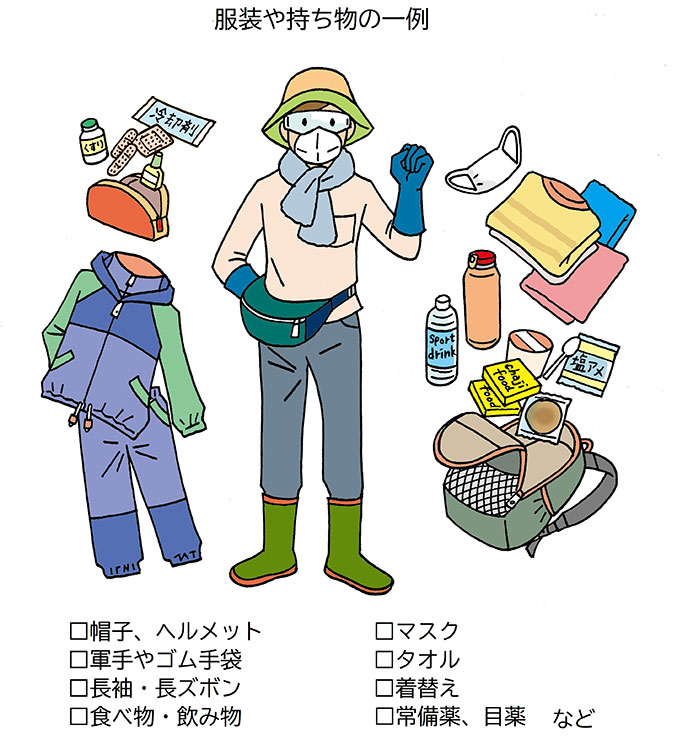

では、ある程度落ち着いてからはどうするかというと、衣食住そして情報の全てを自己完結できる人は被災地応援に入ってもいいと思います。

例えば災害支援のNGOやNPOなどはこのジャンルに入ります。被災地入りし、自ら情報を収集して対処をしていくのは、普通の人ではかなり難しいと思います。

言い換えると、衣食住及び情報が自己完結できない人はこの時点ではまだ支援に出るのは早いということです。

状況がさらに落ち着くと、社会福祉協議会などが被災地復旧ボランティアセンターを立ち上げることになります。

ボランティアセンターが立ち上がったら、そこから被災地の状況や必要なボランティアについてはネット上で情報発信されますので、それを確認して判断をすることになります。

状況が不明だからと言って、行政機関やボランティアセンターに直接電話することは絶対にやめましょう。

ここまでくるとお気づきだと思いますが、被災地支援を行う上で状況確認の電話は絶対に避けてほしいです。電話での対応は一件に一人しか対応できない上、たいていの場合話が長くなります。現地対応に追われている職員の手をかけてまでさせるものではありません。

結局、被災地支援の情報は、基本的にはインターネットで集めることが正解となります。ボランティアの申し込みもインターネットで行われることが殆どになってきていますので、そちらで申し込むことになります。

ちなみに、SNSはボランティアに出かけた人が発信している情報を見るのには有効です。どのような状況で何が必要で、どのようなことをしたのかがわかれば、ある程度の目安がつけられると思います。

賛否あるマスメディアからの情報も、被災地以外の人が被災地の状況を確認するのには有効ですので、それらも上手に使ってほしいと思います。ただ、マスメディアは全体的に「ひどい状況である」ということを強調しがちなので、その辺を割り引いて考えないといけないのが悩ましいところです。

ともあれ、被災地に支援を行うためには支援に入るための情報収集は絶対に必要です。それを行ったうえで、被災地に行って支援をするのか、それとも寄付など現地以外で支援を行うのかについて判断してもらえればいいと思います。