災害対策の研修会の中で最近よく行われているものに「防災マップづくり」があります。

対象は小学生だったり地域の人だったり、フィールドワークの大学生だったりしますが、行うことはどれも一緒で、その地域の危険な場所、安全な場所、役に立つものを洗い出して一枚の地図に落としていくという作業です。

ただ、普段見ているようでもいざやってみると非常に時間がかかるもので、その地域の住民の方が自分の地域の点検をするのに一日以上かかることはざらにあります。

普段意識していないものは存在していないものと一緒なので、見慣れた場所でも視点を変えると見知らぬ場所になるということなのかなと思います。

ところで、いざ災害が起きると最後にものをいうのは基礎体力。普段からしっかりと動いている火とは、そうでない人に比べるとやっぱりタフです。

普段から歩く習慣を持っておくといいのですが、これまた意識していないとなかなか難しいものですから、あまり運動をしない人はせめてちょっとした時間に家の周りの散歩くらいしてみてはいかがでしょうか。

その散歩の際に、先ほどの「危険な場所」「安全な場所」「役に立つもの」を探したり確認したりということを一緒にやると、あなた自身も健康になって、いざというときにも自分の安全を確保した避難や対策をすることができます。

あまり関連性のない気のするお散歩と防災ですが、意識付けすることであなたの身を守るのに結構大切だと思いますので、できるようならやってみてください。

月: 2022年4月

消火器は火を扱う全ての部屋に個別に準備する

お恥ずかしいことですが、昨日小火を出しました。

古いオーブントースターから出火しまして、火が大きくなるのに「火事、火事、水、水!」としか出ない言葉の貧弱さ。

消火器は準備していたのですが、少し離れた場所に置いていたので取りに行くのに間に合いそうになく、火を消す水を汲むにも道具がありませんでした。

ただ、筆者の声を聞いた子ども達は「濡れたタオル」「洗面器に一杯の水」「電話機の前で消防への通報準備」とそれぞれに動いてくれており、濡れたタオル+みずぶっかけで事なきを得ることができました。

我が家では先日防災センターでの訓練で消火訓練もしており、そのときに職員さんが教えてくれた手順を元に、子ども達はそれぞれの判断で行動してくれていました。

火を消して鎮火したオーブントースターを安全な場所へ撤去し、徹底的に水をぶっかけてからの反省会で、「小さな火でも消防へ通報する」と「火を扱う場所には消火器を置く」ことを決め、本日買ってきました。

中型の消火器の方が確実性は高いのですが、置き場所の問題で当面は写真のようなエアゾール消火器を導入することになりました。

日々の訓練はもちろんですが、資機材についてもきちんと整備し、いざというときにすぐに使えるようにしておかなければいけないと深く反省した筆者でした。

小銭を持つ意味

昨今は電子マネーがかなり普及していて、手元にお金を持っていなくても困らないことが多くなりました。

ただ、災害対策という視点から見ると、できるだけまとまった小銭を持っておく必要があると思っています。

というのも、災害で停電が起こると、電子的なシステムは基本的に動かなくなります。ただ、お店に物品はあるので、お金を払えば商品を買うことができます。

では、なぜ小銭なのかといえば、おつりが出せないからです。

1万円札や5千円札で支払いをしようとしても、そもそもお金の入っているレジが動かないのでくずすことができません。

ちょうど支払うことができることが求められるのです。

500円、100円、50円、10円、5円、1円を上手に組み合わせて、いざというときに当座のものを調達できるくらいの小銭は持っておくようにしましょう。

面倒くさい人は、100円1枚と10円3枚でも構いません。これだけ持っていれば水の調達はできます。

美学を持つ人にとっては許せないかもしれませんが、災害が起きたら美学でのどは潤いません。

少額でもいいので、必ず小銭を持っておくようにしてください。

ちなみに、災害時に電子的なシステムを自家発電機などに繋いで稼働させるというマニュアルは、割と多くのコンビニに備わっているそうです。

ただ、いざというときに訓練していない人がそれをマニュアル通りに使うことはかなり難しいと思います。

少なくとも、小銭を持っていればなんとかなると思いますので、どんなときにでも小銭を持ち歩く習慣をつけておくといいと思います。

クルマを電源に! コンビニエンスストア・セイコーマートが災害時でも営業できたワケ(gazooのサイトへ移動します)

水は重い

災害時に不足するものとして、トイレと水があります。

トイレは絶対に我慢できないものですし、水分補給できなければ3日以内に動けなくなります。

食べ物は、成人の場合1週間程度は食べなくても生きていけるようですので、とりあえずトイレと水について確保する方法を考えておきましょう。

トイレについては過去に何度も触れていますので、今回は水について考えてみます。

非常用持ち出し袋に水を入れると、とにかく重たくなります。

一日の飲料水とされる3リットルだけでも、3kg。これを3日分持って避難しようとすると、恐らく他のものは持てなくなります。

山歩きなどでリュックサックになれていて、リュックサックも山用の丈夫なものであればよいのですが、普通に町歩きで使うようなリュックサックだと、9kgでもへとへとになると思います。

そうすると、水はあらかじめ避難先に保管しておいたり、家の中に分散しておいたり、車の中や倉庫といったさまざまな場所に分散して保管するという対策を考えておく必要があります。

非常用持ち出し袋には500mlのペットボトルを3本程度にして、あとは2リットルのペットボトルで保管しておくようにすれば、腐敗や重さをそこまで気にしなくてもよくなります。

また、ウォーターサーバーが停電時でも動くのであれば、そういったものを上手に使うとより快適に安全な水が確保できます。

繰り返しになりますが、水は重たいです。

しかし、あなたの命を繋ぐためには絶対に必要なものでもありますから、あなたの知恵を絞って、災害後に確実に手に入れられるようにしておいてくださいね。

避難所とお客様

「避難所は、あなたの命を守り繋ぐための場所の提供であって、避難者をお客様扱いしてくれる場所ではない」

当たり前のことなのですが、普段災害対策から遠ざかっている人ほど、避難所で周囲に迷惑をかけるというのはもはや定番のようです。

もし避難先でお客様として過ごしたいのであれば、避難所ではなく、被災地外の民間ホテルや旅館に避難しましょう。対価は要求されますが、対価相応のお客様扱いはしてもらえるはずです。

避難所はあくまでも「場所の提供」なので、衣食で必要なものは全て持参しなければなりません。

ですから、水や食事が配給されないからといって文句を言うのはお門違いです。

布団がないからといって文句を言ってはいけません。寝具が必要なら、避難時に持参しなければいけません。

明るかったり、うるさかったりしても、一般的常識の範囲であるなら、文句を言うべきではないでしょう。

そして、他の避難者が衣食や寝具を持参して快適生活をしていたとしても、それに対して文句を言ったりうらやんだりすることは御法度です。

あなたののどが渇いていたり、お腹が空いていたり、寒かったりするのはあなたの準備不足です。

避難所で家と同じような生活を送ることは難しいでしょうが、できるだけ生活の質を落とさないようにするためには、事前のしっかりとした準備が必要なのです。

さて、あなたの準備はできていますか。

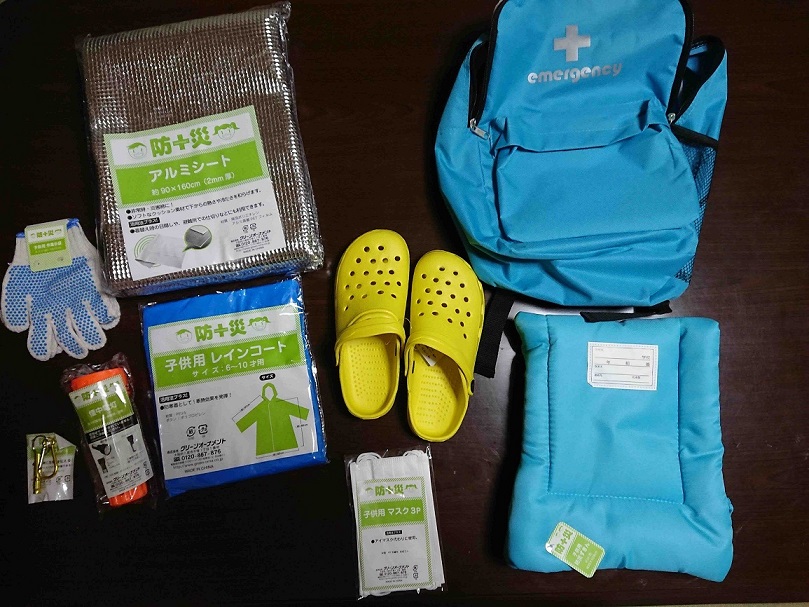

非常用持ち出し袋に入れるもの

非常用持ち出し袋には必要最低限の避難所で生活できるためのアイテムを入れておきましょうといわれますが、あなたの非常用持ち出し袋にはどのようなものが入っていますか。

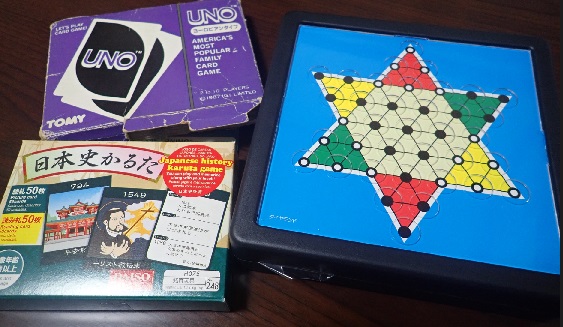

命を繋ぐものはもちろんですが、避難所で襲ってくる一番の敵「退屈」を凌ぐためのアイテムは是非入れておいてください。

地震のようにいきなり本番がやってくる場合にはその後の処理でけっこうどたばたしますが、水害や台風といったあらかじめ発生が予測されるような災害からの避難の場合、避難後には本当に退屈になります。

人間、退屈だと不安になってくるものです。そのため、あなたがしっかりと時間を潰せるようなアイテムが絶対に必要となるのです。

1日から2日程度仲間と遊べる、または自分一人でも楽しめるような何かを準備しておけば、その間には災害が起きるか、または災害が避けられたかのどちらかになるので、どちらにしてものんびりとできない状況に変わります。

準備する際に気をつけて欲しいことが一つ。

携帯ゲーム機などの電気を使用するものは、避難所の電源には繋がず、自前の充電池や発電機を使うようにしてください。

避難所の電源を使うと、電気を盗む窃盗という行為になります。また、電源を独占している光景は、避難所ではあまり歓迎されません。

ともあれ、自分が楽しめるアイテム。平時に考えて準備しておいてくださいね。

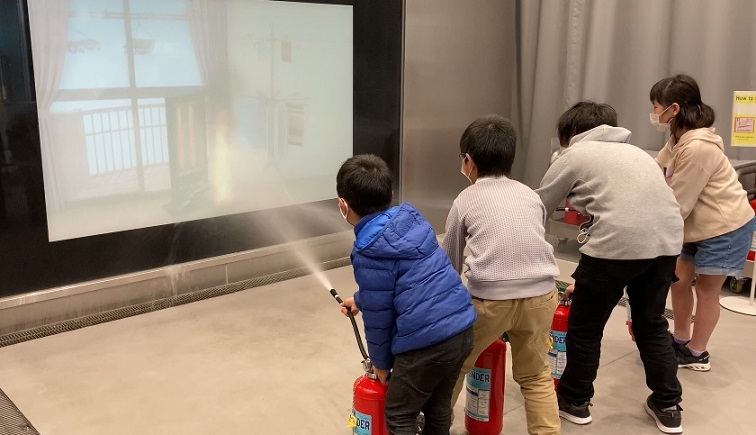

【活動報告】防災体験会を実施しました

去る2022年4月3日、山口県岩国市の岩国市防災学習館で会員様向けの防災体験会を開催し、14名の方にご参加いただきました。

ここの防災学習館では、消火器訓練、煙からの避難、地震体験と映像による学習ができるのですが、参加された方はそれぞれに気づきがあったようです。

岩国市防災学習館は家族単位で出かけても体験をすることができますし、職員さんが親切丁寧にいろいろと教えてくれ、非常に深い学びを行うことができました。

飛び込みでも空いていれば体験はできるようですので、岩国市にお出かけの際は是非一度この施設で防災体験をしていただければと思います。

参加して下さった皆様、対応して下さった岩国市防災学習館の皆様、そしてご厚意で車両見学をさせてくださった中央消防署の皆様に厚くお礼申し上げます。

今回参加して下さった皆様。ありがとうございました。

スマホのライト

本日は会員様対象企画として、防災体験会を開催しました。

その中で、煙からの避難という項目があったのですが、講師の方が「真っ暗になったとき、日本人は壁を探しますが、アメリカ人はまずスマホのライトをつけます」といわれ、一般家屋の火災で出るような白い煙の場合にはスマホの灯りが避難にかなり役立つことを教えていただきました。

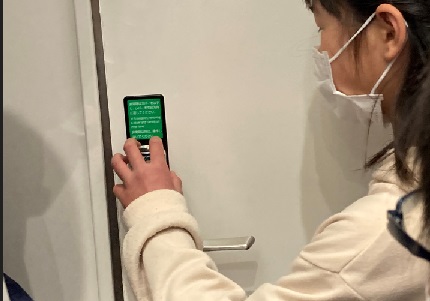

恥ずかしながら筆者のスマホにもライト機能はあるはずなのですが、使ったことがなく、使い方も分からない状態。

避難訓練時には他の方のスマホのライトに助けられて脱出を行うことができました。

油火災のような真っ黒な煙だと意味がありませんが、白い煙の場合にはこのスマホのライトを脱出路の確認に使うというのはかなり有効に感じました。

災害時に停電したときの照明だけでなく、照度も変えることができて懐中電灯やランタンの代わりになるので、使いこなせればかなり便利なアイテムだなと感じました。

筆者も帰ってからライトの付け方を確認してみましたが、もしもお手持ちの携帯電話のライトの使い方をご存じないのであれば、調べて使えるようにしておいたほうがいざというときに安心できると思います。

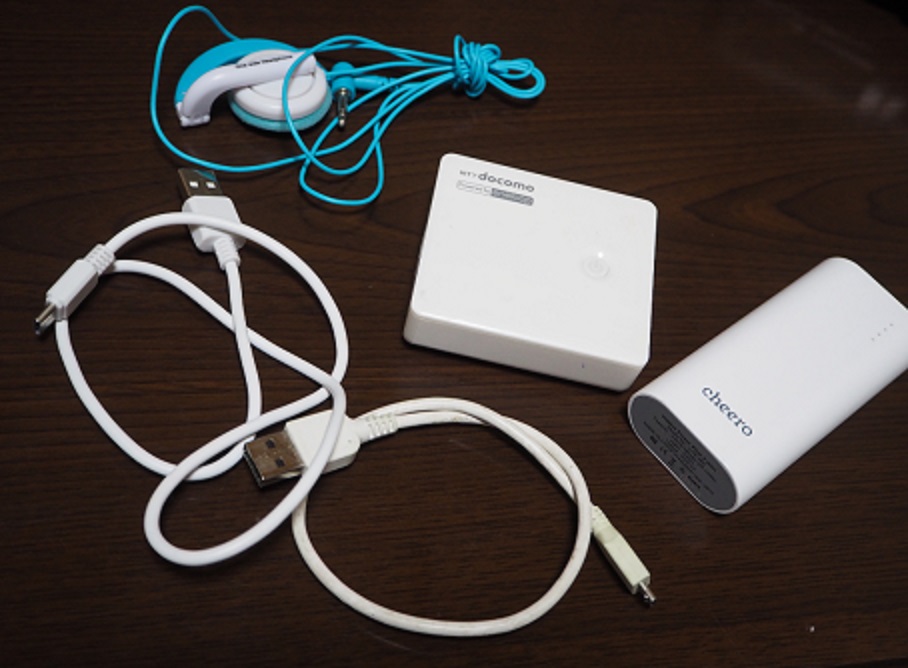

情報が入るようになっていますか

災害時、あなたはどのように情報を入手する手段を用意していますか。

メール、アプリ、電話、防災行政無線など、いろいろな手段があると思いますが、できれば複数の手段を準備しておくようにしてください。

特に防災行政無線に頼っている場合には、手元に情報が届かない恐れがあります。

例えば、屋外の放送は雨音や風の音などで聞こえないことが多いですし、家屋ごとに受信機がある場合でも停電したり、本体の電池が切れていたりすると受信ができません。

メールやアプリによる配信を確認できればいいのですが、人によっては携帯電話が無い方や、やり方がわからないという方もおられるのではないでしょうか。

電話というのは割と確実なのですが、いざというときに電話してくれる相手を事前に見つけておかないと、そもそも電話がかかりません。

お隣や近所と顔見知りであれば、そちらに頼んでおくのも手だと思います。

災害時に自分が安全に生き残るための情報の入手方法は、平時に自分が準備しておかなければなりません。

自分にどのような情報入手方法があっているのかを考えて、いざというときにきちんと手元の情報が来るように、今から準備しておくことをお勧めします。

「だろう」と「かもしれない」

運転免許を持っている方はご存じと思いますが、運転時には「だろう運転」ではなく「かもしれない運転」をするように教わっています。

自分にとって都合の良い解釈で車を走らせるのではなく、危険が起きるかもしれないと考えながら運転をしろということなのですが、これは災害対策でも同じことが言えるのですが、なぜか災害時には、殆どの人は避難しなくてもすむような理屈を考えて手遅れになってしまったり、災害後のことを考えるあまり、あれこれと悩んでいるうちに被災してしまう方がたくさんいます。

これらの共通することは「自分は死なないだろう」という考えですが、そんなことはありません。災害時にうかつな行動をしたり、判断が遅ければ死ぬ。自分だけは死なないという根拠はどこにもありません。

運転時に何かおきるかもしれないと考えるのと同じように、災害対策では死ぬかもしれないと考えて、死なないための準備をしてください。

あなたは小説や漫画の主人公ではありません。死ぬときにはあっけなく死んでしまう存在。それを忘れずに、しっかりと対策を考えていきたいですね。