今日は9月9日。救急の日です。マスメディアでは救急車や夜間救急外来の利用者の増大で救急救命体制が破綻するような話をしていますが、どうしてそうなるのかについては「不要不急の利用者が大勢いる」との一言で済ませています。

救急や夜間救急外来に関わる人を困らせてやれとか、空いている夜間診療でどうしても受診するというような悪質な確信犯はともかく、自分のしている行為が緊急性がないものであるということが理解できていないのかなという気もします。

救急とは「命の危険を有する緊急性のある状態の人」を優先して助けるための行為であり、夜間救急外来はやはり「命の危険を有する緊急性のある状態の人」の命を救うために存在しています。

逆に言えば、命の危険が無いのであれば救急車や夜間救急外来は使ってはいけないということになります。

ただ一つ問題になるのは、自分がどんな状態になったなら「命の危険を有する緊急性がある状態」なのか殆どの人が理解していないということでしょう。

理解していないので、命の危険を感じる幅がものすごく広くなって、「なぜ早く来なかった!」と怒られる人から「こんなことで利用するな!」と怒られる人まで出てくるのです。

緊急性を有する状態を理解することは少し難しいかもしれませんが、普段から自分の体調を意識していれば、現在がどんな状態なのかと言うことはある程度理解できると思っています。また、持病があるなら悪化したときにどうなるのかを知っておくことで、早めの対策を打つこともできます。

自分の身体のことに興味を持ち、状態を意識しておくことで、緊急性のある状態に陥る前に受診することができ、救急や夜間救急外来に余計な負担をかけなくても済みます。

余談ですが、病院の夜間救急外来の当直医は救急専門か、またはさまざまな診療科の医師が順番で受け持つことが多いため、緊急処置以外のことに専門性はありません。あくまでも緊急時の処置をするために待機しているので、慢性疾患などで誤診があったからといって怒るのは筋違いです。

命の危険がない場合には、専門医に医療機関の受診時間内に受診しましょう。そちらの方が正確で安全です。

月: 2020年9月

エアコンの室外機にご注意を

災害の後で家の片付けをするとき、もしもエアコンの室外機がそれまで置かれていた場所から動いていた場合には不用意に触れないようにしてください。

エアコンの室外機には冷却用のガスが収められていて、これを屋内のエアコン本体に送ることで冷却効果が出ているのですが、定位置から動いている場合には本体と室外機を繋ぐパイプが破損している可能性があり、もし動かすと破損箇所から冷却ガスが噴き出して思わぬ事故が起きることがあるからです。

まずは電気屋さんに点検をしてもらって、エアコンの状態に問題がないかどうか確認してください。

問題が無ければ電気屋さんが室外機を定位置に収めてくれると思いますので、その後にエアコンを使うようにしてください。

なお、エアコンの点検は建物が通電していないとできません。点検が終わるまでは、エアコンと室外機は「動かさない」「触らない」を忘れないようにしてください。

参考

「災害時の困りごとと対処法」((株)ダイキンのウェブサイトへ移動します)

被災写真はしっかり撮っておこう

台風10号は北の方に去って行きましたが、あちこちで大きな被害を残していったようです。全容把握はこれからといったところでしょうが、被災された方にはお見舞い申し上げます。

今回の台風10号に限らず、大規模な災害が起きるたびに書いていることではあるのですが被災した後は復旧が待っています。

少なくとも、自宅が被災したらその片付けと掃除、消毒、乾燥、そして修繕と、復旧が完了するまでにはかなりの労力と時間を投入しなくてはいけないのですが、それらの作業に入る前に必ずやっておいて欲しいことがあります。

それは、

被災したことをはっきりさせるための写真をたくさん撮っておくこと

です。

自宅の被災では、自分の生活環境を取り戻すために片付けをすぐに開始したいところなのですが、行政の罹災証明書にしても、保険会社への保険請求にしても、基本的には被災した状況を現地で確認するという原則があります。勝手に片付けを始めてしまうと、行政や保険会社が調査に来たとき、そこまで大きな被災はしていないと判定されてしまって後で困ることがよく起きます。

また、大規模災害だと調査そのものがいつ来るか分からないという状況になることもあります。そのため、被災状況が確認できる写真をなるべくたくさん撮影しておいて一致調査しなくても手続きをすることができるようにしておく必要があるのです。

遠景、近景、被災箇所の確認できる写真など、こんなにたくさんと思うくらい撮影しておいても困ることはありません。

被災状況が撮影されていないことの方が問題になるのですから、無駄になってもいいので、とにかくいろいろな角度からいろいろわかる被災状況写真を撮っておくことです。被災状況をどのように撮影したら良いのかについては、「浸水した家屋の片付けと掃除のしかた」(NHKウェブサイト・災害列島)を参考にしていただければと思います。

それから復旧に際して意識しておいた方がいい点については、以前「被災後の段取りあれこれ」で書いておりますので、よかったら参考にしてください。

いずれにしても、自宅など生活や仕事をする空間は調査を待っているわけにもいきません。行政や保険会社に了解を得た上で、さっさと復旧作業に入るようにしましょう。また、最近立て続く災害のせいで、復旧を始めたら次の災害を受けたという地域も出てきています。手早く全てを行うことはできませんが、何から手をつけるのかをしっかりと決めた上で作業に入り、できるだけ早い復旧ができますことを願っています。

参考情報

「浸水した家屋の掃除と片付けのしかた」(NHKウェブサイト「災害列島」へ移動します)

台風の勢力を知ろう

大きな台風10号が近づいていますが、あなたのおうちの台風対策は完了していますか。

地震と違って、あらかじめ来ることが分かっている災害ですので、周囲に被害が出ないように、そしてあなたが遭難しないように状況を見て命を守るための行動を取ることが大切です。

家を守れない、または被災するかもしれないと心配であれば、お近くの丈夫な宿泊施設に宿を取って待避するか、もし行政が避難所を開設しているようであれば、そちらへ避難することをお勧めします。

ところで、今更ながらなのですが台風の勢力はどのように見るのかご存じですか。

今回の台風10号では、令和2年9月6日16時時点で「大型で非常に強い」という表現がされています。

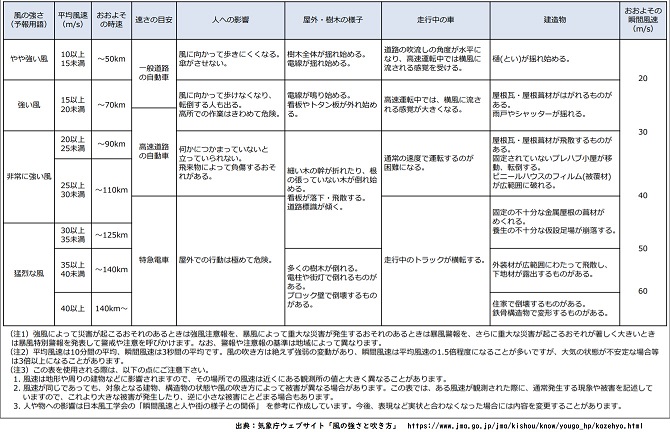

この台風の表現、予報官がノリと勢いで勝手に決めているわけでは無く、気象庁が定めるルールに従って発表されていますが、そのルールは以下の表になります。

この表で考えると、今回の台風10号は「大型で非常に強い」なので「風速15m/sの範囲が500~800kmで、最大風速44m/s以上54m/s未満の風が吹いている台風」ということになります。

ただ、そう聞いてもピンと来ない方もいると思いますので、イメージがつきやすいように気象庁が作成した「風の強さと吹き方」を見てみてください。

この表で見ると、瞬間最大風速44m/s以上54m/s未満なので、一番右側の「おおよその瞬間最大風速」の欄の「40」のところを見ます。

すると、人への影響は「屋外での行動はきわめて危険」、屋外・樹木の様子は「細い木の幹が折れたり、根の張っていない木が倒れ始める。看板が落下・飛散する。道路標識が傾く」、走行中の車では「走行中のトラックが横転する」、建造物では「固定の不十分な金属屋根の資材がめくれる。養生の不十分な仮設足場が崩落する」となっています。

もっともひどい54m/sくらいになるといろいろなものが飛散し、倒壊していくように書かれています。

このような状況下で、家が壊れそうだから避難所へ避難しようとしても、その避難がかえってあなたの命の危険を招くことになってしまいます。

避難経路をハザードマップで確認しておくのはもちろんですが、家に不安があるようなら、早めに近くのしっかりした宿泊施設に自腹で宿泊するか、行政の開設する自主避難所に避難することをお勧めします。

もしも家で待機するのであれば、風の強い場所にある窓は割れないように補強をしっかりとしておいてください。

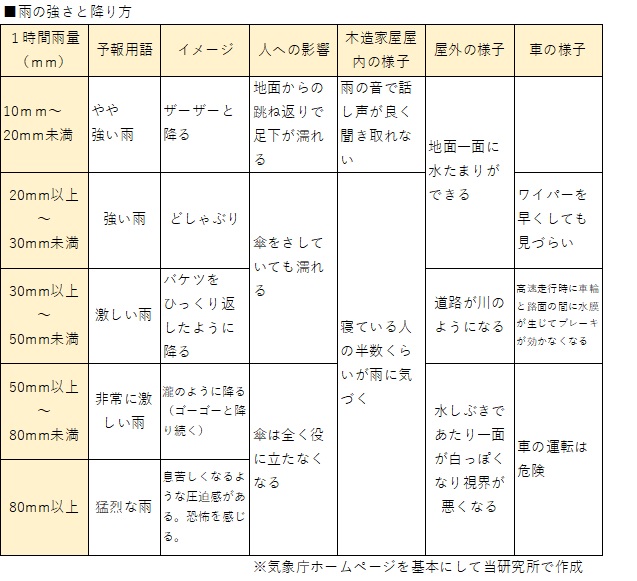

また、今回の台風では雨のことはあまり触れられていませんが、雨を表現する用語も決まっていて、それは次の表のとおりになります。

台風が襲来すると、抜けるまでは何もできませんので、運を天に任せる状況になる前に早めに自分の命を守るための行動を取ってください。

余談ですが、自主避難所は場所貸しだけですので、自分の食料や就寝具といった生活に必要なアイテムは自分で持ち込む必要があります。生活に自信の無い方は、自腹で安全と思われる宿泊施設に宿泊避難されることをお勧めします。

上記の表が見づらい場合には、下記リンク先から内容をご確認ください。

気圧配置・台風に関する用語(気象庁のウェブサイトへ移動します)

風の強さと吹き方(気象庁のウェブサイトへ移動します)

雨の強さと降り方(気象庁のウェブサイトへ移動します)

窓ガラスの台風対策を考える

ここ最近の台風はかなり大型で強いものが多く、気をつけていないと風でいろいろなものを空へ飛ばしてしまうことになります。

飛んでいったものは、風に乗ってどこかの建物の窓や壁を壊してしまうことも。

自分の所有している物が飛んでいったりしないように、台風が来そうなときにはあらかじめ準備しておくことが大切です。

ところで、飛んできた物への対策は取っていますか。

壁に当たるのは大丈夫としても、もしも窓ガラスに直撃すると、場合によってはガラスが飛散して屋内に飛び散り、その後風雨が部屋中に吹き荒れることになるかもしれません。

普段から風の強いところの窓については、ある程度の対策をしておいた方がいいと思います。

そこで、今日は窓の台風対策を考えてみたいと思います。

1.一番いいのは雨戸です。

もしも家の窓に雨戸がついているのであれば、それを展開することで窓の損害を防ぐことは可能です。

雨戸は展開時に破損していないことを確認し、しっかりと閉めてロックしておくこと。ロック機能が無い場合には、雨戸を釘で打ち付けておくと安心です。また、シャッター式や金属タイプのものも含めて、風の通り道を作らないように空間が空かないようにしておきましょう。

2.雨戸がない場合の対策

雨戸が無い場合の対策を考えてみます。

窓ガラスは強化ガラスであっても当たり所が悪いと割れることがありますので、最悪を考えて対策をします。

まずは網戸を外します。固定式の網戸で無い場合には、外れて飛んでしまう可能性があるので、面倒ですが外して屋内に収納しておきましょう。

その上で、ガラスの上を何かで覆う処理をします。例えば、ベニヤ板や段ボールでガラス部分を覆ってしまえば直撃を防ぐことができるので、割れる確率をかなり落とすことができます。

気をつけたいのは、ベニヤ板や段ボールは必ず外側から張ること。内側に張っても、直撃を防ぐことはできないのでガラスが割れる可能性は変わりません。ただ、割れた後のガラス飛散対策にはなるので、やること自体は無駄ではないと思います。

窓の外で作業ができない場合には、割れないようにする対策は難しいですが、内側から飛散防止フィルムを貼っておけば、割れても窓ガラスがそのまま窓に残っている可能性が高いです。

飛散防止フィルムを貼ることもできない場合には、応急処置として窓ガラスに布テープを「米」状に貼り付ける方法があります。

ただ、これはあくまでもガラスの飛散対策なので、割れても大きな破片は飛び散らない程度の気休めだと思ってください。

また、布テープを「米」状に窓に貼り付けた後、部屋側に厚手のカーテンを引けば、ガラスの飛散対策にはなります。

3.普段からやっておくと楽なこと

普通の窓ガラスでも断熱、強化ガラスであっても、飛散防止フィルムを貼っておくことは大切です。

断熱フィルムでも構いません。フィルムが貼ってあることによって、ガラスの一体化を守ることができるので、きわめて飛散しにくくなります。

また、窓にはカーテンやブラインドを取り付けておき、災害時にはすそを床などに固定できるような方法を考えておくと、より安全になります。障子であれば、紙製ではなくビニール製のものを張ることでガラスや風雨で障子が破れることを防ぐことが可能です。

なによりも、危険な場所に生活の空間を置かないこと。ガラスが飛散したときにその飛散範囲に自分が居ないように、普段から居場所に気をつけるようにしましょう。

4.参考として

窓に貼るベニヤ板は、布テープではしっかりと固定ができませんので、できればビスで留めてしまいましょう。

また、段ボールを使う場合には、お茶やドリンクなど重量物を運ぶための段ボールの方が肉厚で丈夫です。

いずれも窓ガラスだけで無く、桟を覆うように固定するのがポイントです。窓と段ボールの間のほんの数ミリの空間が、被害を劇的に防いでくれます。

最後に、布テープや養生テープを貼るときには、あらかじめ貼り付ける面の汚れはしっかりと落としておくことを忘れないでください。

最近のご家庭では大きな窓が増えていますが、破損するとかなりお財布に痛い金額を修繕費として支払わないといけなくなります。

それを防ぐためにも、台風が来る前に、窓の手当をしっかりとしておきたいですね。

ところで、風には通り道がありますので、普段から風が吹かないところは台風の時でもそこまで強力な風は吹きません。

普段から風の強さを意識しておいて、強く風の吹く場所を重点的に作業しておきましょう。

充電池の電池は満タンにしておこう

大きな台風が来ると言うことであちらこちらで騒ぎになっていますが、災害時に重要なものの一つに電気があります。

一般的に、今までは一番復旧の早いインフラが電気だとされていたのですが、去年関東地方をおそった台風15号では、あちこちの電柱が軒並み倒れてなかなか停電が復旧しなかったという状況が発生しました。

電線を引き直すのはそう難しくない作業だそうですが、電柱が倒れると倒れた電柱の撤去から行わないといけないため、電気の復旧にも非常に時間がかかったようです。

そこで確認しておきたいのがあなたのお手元の充電池です。普段使っている充電池や、非常用にしまってある充電池の充電は満タンになっているでしょうか。

充電池に充電してある電気は使わなくても徐々に消耗していきます。いざというときに使おうと思っても、充電がされていないということが起こりえるわけです。

幸い、台風が来るのにまだ少し時間がありそうですから、お手元の充電池を片っ端から充電しておいて、停電に備えておいた方がいいと思います。

暗い中で灯りがなかったり、情報が入らなかったりするのは非常に不安が募ってくるものです。そうならないためにも、災害が予測される前には乾電池の準備、そして充電池の充電はしっかりとしておきましょう。

ちなみに、あなたは普段の生活でどれ位の電力量を使っていて、停電時に自分の考える最低限の生活を維持するためにはどれくらいの電気が必要となるのかについて考えたことがありますか。

蓄電池または発電機でもいいのですが、電気自体は今の生活には欠かせないものだと思いますから、自分の安全や普段の使い勝手を考えて、電源に対してもある程度の備えはしておきたいものですね。

バケツがあるととっても便利

災害時にあると助かるものの一つにバケツがありますが、あなたのおうちにはバケツがありますか。

水、荷物、ゴミなど、何かを入れて運ぶときだけでなく、生活用水を川や側溝から汲み上げたり簡易トイレにしたりすることもでき、被災後に大活躍するアイテムなのですが、なぜか非常用持ち出し袋や備蓄品に入っていることが少ない意外なものです。

給水場所でポリ袋に飲料水を入れて運ぶのに難儀している人を見かけるたびに、そのポリ袋をバケツに収めて給水してもらえば運ぶのも楽だったのにと思うことがあります。仮にバケツが汚れていても、ポリ袋がきれいならば飲料水として問題なく使うことができるのですが、輸送のことまではなかなか意識が向かないようです。

バケツというとどうしてもしっかりとしたプラスチックやトタン製のものを想像しがちなのですが、最近では釣り用やアウトドア用に折りたためて小さくなるバケツも販売されていますから、これを非常用持ち出し袋に入れておけばいざというときに役になってくれます。

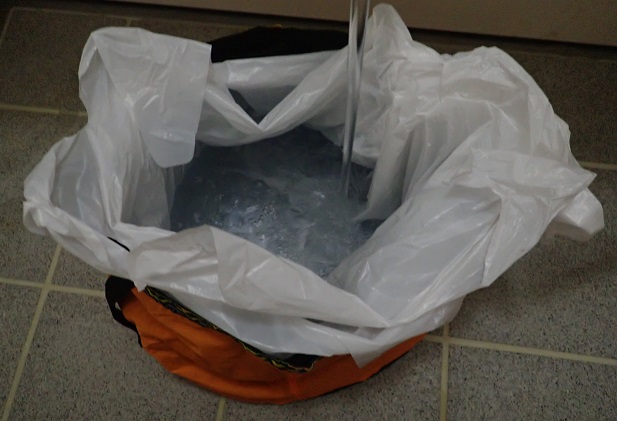

余談ですが、浸水を防ぐときにつかう水のうを作るときにも、このバケツは活躍します。バケツにビニール袋を二重にしたものを入れ、内側のビニール袋に水を6分目まで入れて袋の口をしっかりと結びます。

それから外側のビニール袋の口をしっかりと結び、浸水しそうな場所に運んで置くと水のうのできあがりです。

いろいろと使える便利なバケツ。値段も高くないですから、あなたの防災用品の中に是非一つ準備してくださいね。

水のうの作り方

水害対策でよく使われるのが土のうといわれるもので、麻袋などに土を詰めて積み上げ、水の被害を防ぐために使われています。

ですが、土のうは非常に重たく、作るための土を持ってきたり積み重ねたりといった作業も一人でやるにはかなり無理があります。

家の周辺や外などで水の被害を防ぐためには土のうが必要だと思いますが、家屋への浸水など、じわじわと広がってくる浸水対策には水のうも有効です。

今回は水のうを作ってみようと思います。

1.水のうのメリット

1)一つあたりの重量は少ないので、一人でも作って運ぶことができる

2)ビニール袋なので柔らかく、水が侵入してくる場所にしっかり貼り付くため、水の浸入がしにくくなる

3)単価が安い

2.水のうのデメリット

1)形がしっかりとしていないので積み重ねることが難しい

2)しっかり、丁寧にビニール袋の口を縛らないと水漏れして水のうとして使えない

3)一つ一つは小さいので、水の勢いのある場所では水に負けてしまう

3.水のうの材料

1)買い物用ビニール袋2枚(水のう一つあたり)

2)水のうにいれる水

3)バケツ(写真は折りたたみできるバケツを使用)

4.水のうの作り方

1)買い物用ビニール袋を二重にし、口を開いてバケツの中に入れます

2)内側の袋に水を6分目まで入れる

3)内側の袋の口をしっかりと縛ります

3)外側の袋の口をしっかりと縛ります

4)水を防ぎたい場所に移動させ、そっと置きます

5)必要な数だけ(1)~(4)を繰り返します

水のうは大きくすることはできますが、土のうと違ってしっかりとした形がないため、どうしてもぺちゃんとなって安定した形状を作ることは難しいです。

そのため、扉やサッシなどからのゆるやかな浸水を防ぐのには使えますが、勢いのあったり量が多かったりする水を防ぐことは難しいことは知っておいてください。

ただ、簡単に作れることと作るのに時間がかからないこと、人手が土のうほど必要ないことから、家の中の守りに使うことはできます。

また、この水のうはトイレや水道の排水口の上に積むことで溢れている水の逆流を防ぐことができます。

土のうほどの丈夫さはありませんが、自宅を守る手段の一つとして、作り方を知っておくと便利だと思います。ただ、元々ビニール袋なので傷つけたり破いたりすると、水を防ぐはずの水のうからこぼれた水で家の中が水浸しになりますのでご用心。

ハザードマップを確認しよう

今日は防災の日です。

お住まいの地域でどのような危険が生じるのかという確認は、配られているハザードマップでチェックしていると思うのですが、普段の通勤・通学路のハザードは確認していますか。

災害はあらゆる場所で起こります。自分が出かける地域のハザードを100%調べることは難しいですが、普段使っている通勤・通学路でどのような危険があるのかは確認しておいた方がいいと思います。

これから台風シーズンになりますが、過去にはアンダーパスが水没しているにもかかわらず普段どおりに通勤しようとして溜まっていた水に突っ込み無くなった方もいらっしゃいます。

あらかじめどのような危険があってどういったときには迂回した方がいいのかについて知っていれば、非常時にも安全な経路を辿ることができます。

非常時に安全なルートは普段使いでは遠回りになったりすることも多いですが、たまに意識的に使うようにしておくといざというときに慌てなくてすみます。

ハザードマップを意識すると、いろいろな場所の安全性、危険性が見えてきます。

ハザードマップに頼っていれば100%安全というわけではありませんが、一つの目安として、ハザードマップをしっかりと確認しておきたいですね。

益田市ハザードマップ(益田市のウェブサイトへ移動します)

津和野町ハザードマップ(津和野町のウェブサイトへ移動します)

吉賀町ハザードマップ(吉賀町のウェブサイトへ移動します)