保育園、幼稚園、学童保育、小学校、中学校、高校、塾その他、子どもと関わりのあるお仕事は非常に多いと思いますが、その人達が自分のところの防災対策を把握しているかご存じですか?

「防災訓練をやっていますから大丈夫です」というお答えを聞くことも多いのですが、その頻度は「子どもが小さくなるほど回数が多い」傾向があります。

保育園や幼稚園では大抵1ヶ月から2ヶ月に1回程度はされていることが多いようですが、これが小学校に上がると年に2回程度、多いところでも年4回程度になり、中学校で年1回、高校や塾だとまったくしていないところも見受けられます。

子ども達は災害対応でどのように教えられているかというと「指導者の指示に従うこと」で「自分で判断せよ」ではありませんから、指導者は災害対策の指示が出来るレベルが要求されているのです。

子ども達を預かっている場所の地形や危険、避難先やその後がきちんと整理されているでしょうか?

子ども達にきちんと指導ができますか?

災害対策で指導者が迷っている暇は残念ながらありません。その後がどうなるにしても、何らかの判断を常に求められるのです。

過去から現在に至るまで「災害は不可抗力」として指導者の罪が問われたことはありませんが、今後災害が頻発するようになると「職務怠慢」で罪に問われるようになるかもしれません。

そうならないためには、少なくとも子どもを預かっている間に発生した災害については適切に対応できるだけの能力を身につけておく必要があります。

あなたのところの防災対策は大丈夫ですか?

月: 2019年2月

お風呂の残り湯について考える

防災対策ではよく「お風呂の残り湯は貯めておく」と言われますが、これは正しくて間違った情報だと考えています。

確かに災害が発生した後、水道が復旧するまでは生活用水の確保が難しくなります。

そのため、家の中にあるいちばん大きな水がめである風呂桶に残り湯を抜かずに貯めておきましょうという風に言われているのですが、2階以上のお風呂には貯めないほうが無難です。

地震のときは地面から高い位置にある部屋ほど大きく揺れます。そのため風呂桶の残り湯はみんなこぼれて排水管に流れ込みます。

そのときにこの排水管が破損していたら、下の階が水浸しにしてしまうということが起こります。

この場合、自宅ならいいのですが、アパートなどで水没した下の階の住人への補償はこぼした人の責任になってしまいますので、2階以上に住んでいる人は地震に関しては水を貯めておかない方がいいということになります。

また、それ以外の方でも、風呂桶に水を貯めておく場合には必ず蓋はしておきましょう。

熊本地震では前震で懲りて風呂桶に残り湯を置いていたのに、蓋をしていなかったために本震で全部こぼれてしまったという話も聞きます。

せっかく貯めているのですから、きちんと蓋をしてこぼれないようにしておきたいものです。

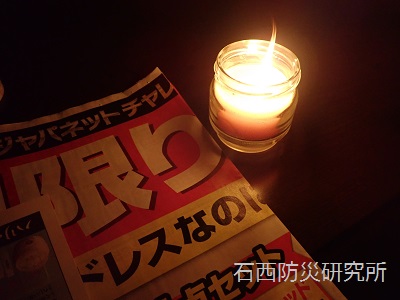

廃油ローソクを作ってみた

料理をしたときに出る廃油で簡単にろうそくができるそうです。

ちょうど揚げ物に使い切った食用油の処分をするところだったので、どんなものか作ってみました。

廃油ろうそくについては、以下のとおり作っていきます。

■材料

廃油

廃油凝固剤(例:固めるテンプル)

たこ糸

燃えない容器(できれば蓋のできる瓶)

■作り方

1.廃油凝固剤に記載された方法で、使い終わった廃油が冷める前に廃油凝固剤を入れて混ぜる。

2.凝固剤がしっかり溶けたら、芯にするたこ糸を適当に切って1に浸す

3.2を中央部に据えた瓶に1を注ぎます。注ぐときにこぼれてしまったので、1を注いだ瓶に2を入れた方がよさそうです。

4.芯を瓶の真ん中に固定して固まるのを待つ。芯の頭を輪っかにしておくと、割り箸で固定できるので楽。

5.固まったら輪っかのしたで切り離します。

6.これで出来上がり

蓋付きのろうそくができました。

火をつけてみると、割と大きな火ができます。最初はすこし不安定ですが、そのうちに安定します。

芯の太さによって火の勢いが変わるような感じですので、お好みの太さで作ってください。

今回はたこ糸の太いものを使用しています。

明るさはこんな感じ。近くなら文字がはっきりと読めそうです。

使う必要がなくなったら、蓋をして火を消します。

使ったのがジャムの瓶だったので、火が消える前に「ぽこん」と蓋からおとがしました。

消火後です。蓋の裏は煤けていますが、火はすぐに消えます。長時間使うときには、瓶そのものが熱くなるので蓋の裏のシールが溶けるかもしれないところに注意がいりそうです。

簡単にできて、それなりに安全で火力のあるろうそくができました。

ろうそくとして使うだけではちょっともったいない火力なので、そのうちに何か使えないか考えてみようと思います。

廃油ろうそくで検索するといろいろと作り方が出てきますので、自分の好みにあった廃油ろうそくを作ってみてくださいね。

2019.4.4追記 「固めるテンプル」のメーカーであるジョンソン&ジョンソンさんのホームページでは、「固めるテンプルでは絶対に作るな」と書かれていましたので、万が一このページのように油凝固剤を使ったろうそくを作る場合には、あくまでも作成は自己責任でお願いします。

がま仙人と青蛙神(せいあじん)

3月いっぱいまでは休館中とのことですが、先日、ひょんなことから津和野町の日原にある日原歴史民俗資料館の収蔵物を拝見する機会に恵まれました。

その中に収蔵されている大きな衝立に描かれているのが今日ご紹介する「がま仙人と青蛙神(せいあじん)」です。

この衝立は元々お医者様の家の玄関に置かれていたそうで、作者は山本琹谷(やまもときんこく)という津和野町出身の絵師で、この資料館では「蝦蟇(がま)の絵」として紹介されています。写真ではわかりにくいのですが、青蛙神は前足二本後ろ足一本でおたまじゃくしのようなしっぽのついた姿をしています。福の神とされており、がま仙人とともに江戸時代には縁起物として好んで描かれていたそうです。

「何で防災なのに美術品?」と思われたかもしれませんが、この青蛙神、実は「天災を予知する神」でもあり、がま仙人はこの青蛙神を従えて各地を放浪して、行った先々で起きるその地方の天災を青蛙神から聞き出しては、それを地域の住民に伝えてさまざまな供物を受け取っていたそうです。

もしもこんな妙な姿のガマガエルを見かけたら、その地域で起きる天災を聞いてみるのもいいかもしれません。ひょっとすると、いろいろと教えてくれるかもしれませんよ。

興味のある方はリンク先の日原歴史民俗資料館のサイトで営業日をご確認ください。

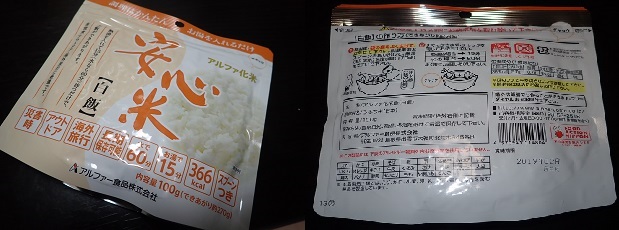

アルファ米を試してみるその3

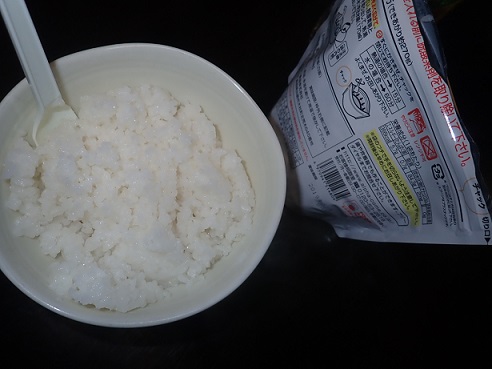

防災の講演会に出かけたところ、お試し用ということで賞味期限ぎりぎりの白飯のアルファ米をいただきました。

いつ食べようかと思いながら家に帰ってくると、我が家の晩ご飯で食べるお米が一人分不足していたことが発覚!

早速、ありがたくこのアルファ米を使わせていただくことにしました。

今回の試食は所長一人でやってます。

アルファ食品のアルファ米です。

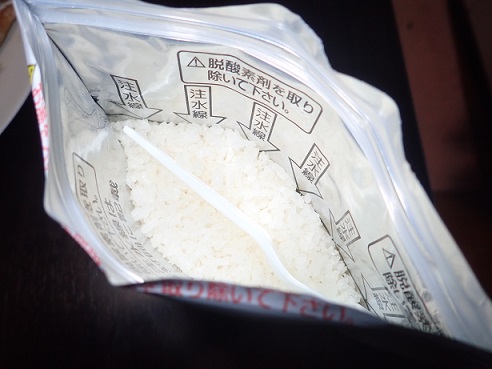

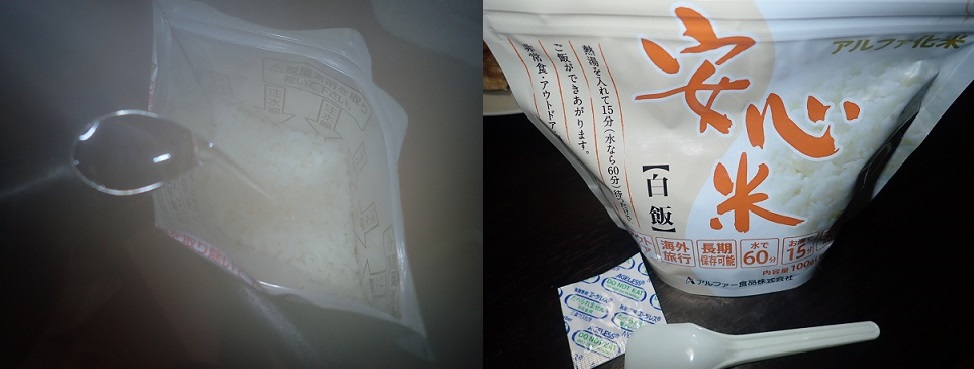

お湯を注ぎます。線までしっかりと注いだら、軽くかき混ぜて蓋を閉じて待つこと15分。

できあがりです。

アルファ米ですので、普通の白飯と比べると形がでこぼこしています。

170gで二人前ですが、お皿に盛ると大盛り一人前という印象です。

食べた感想は、少し固めで少し粘りのある普通の白飯でした。

ご飯の固さは注ぐお湯の量で調整できそうです。

おかずと一緒に食べていましたら、そのまま普通に完食していました。

もう少し何か違いがあるのかなと思っていましたが、言われなければ分からないレベルのアルファ米の白飯。

企業努力ってすごいなぁと、ちょっと感心しました。

アルファ食品さんの白米を買おうと思った方は以下のリンクからどうぞ。

| 【アルファー食品】【保存食・非常食】安心米 白飯N / 100g【定番在庫】即日・翌日配送可【介護用品】介護食/災害対策/地震/備蓄/海外旅行/登山/アウトドア/アルファ米/アルファ化米【通販】 価格:270円 |

火をつけるということ

以前に参加した都市部での災害対策研修での一コマです。

ペール缶を使ったコンロで廃材を燃やすという演習があり、その時の質問でちょっと驚いたことがありました。

「たき火をしたことがある人」という問いに対して、その場に居た30人弱の参加者の殆どが「ない」と答えていたのです。

その時の参加者は年齢層が幅広く20代前半から60台後半くらいの方までいましたので、年齢の問題ではないようです。

都市部ではそもそも火が焚ける場所がなく、普段はオール電化という生活では火と縁遠くなるのも無理はありません。

田舎でさえ「野焼き禁止」というお達しが役所から出されるくらいですから、火を直接扱うことはこの先も少なくなるのでしょう。

ですが、いざ災害が発生すると享受しているさまざまな文明の利器は使えなくなります。

原始的なたき火で暖を取ったり灯りにしたり、鍋ややかんをかけて調理をしたりということになるのですが、その時最初の火はどのように作りましょうか?

ちょっと前まではどこにでもタバコを嗜む人が居ましたから、マッチやライターは声をかければどこかから出てきました。

ですが、今は電子タバコがかなり普及してきておりタバコを嗜むにも火は不要になりつつありますし、タバコを嗜む人そのものが格段に減ってきています。

つまり、あらかじめマッチやライターを準備しておかないといざという時に火をつけられないということになってしまうのです。

マッチやライターがなければどうするか?

乾電池とアルミ箔やガムの包み紙、それにちょっとしたほこりや糸くずがあれば、ショートさせることで火を起こせるでしょう。

天気が良ければ虫眼鏡と黒紙で火が作れます。

適当な木があれば摩擦で火を起こせるかもしれませんし、火打ち石の要領で火花から火を拾えるかもしれません。

意識しておかないといけないのは、火を起こす方法は一つではないということと、どうすれば火がつくのかを知っておくということ。

災害対策という点から見ると、火を確保する手段についても練習をしておいた方が良さそうだなという気がしています。

安全な場所三原則

地震が起きたときに怪我したり死んだりしないように、安全な場所の確保はできていますか?

この安全な場所というのは「物が落ちてこない」「ものが倒れてこない」「ものが移動してこない」の3原則を満たしていることが大切です。

特に寝ているときとトイレ、それにお風呂に入っているときにはとっさの身動きができませんよね。

そのため、少なくともその3カ所についてはこの条件を満たすようにしておかなければなりません。

これらの場所にはどうしても必要なもの以外は置かないようにします。

もしタンスやテレビといったものが置いてあるなら、できるだけ他の部屋に移すようにしましょう。

ワンルームなどで持って行く先がない場合には、倒れたときに自分が下敷きにならないような家具の配置や固定を必ずしておきましょう。

また、トイレやお風呂の場合落下物はないかもしれませんが、その出入り口に障害物はありませんか。

閉じ込められると逃げようがありませんので、出入り口を塞ぐようなものがあるのであれば、きちんと固定して動かないようにしておきましょう。

古来より地震だけで死ぬ人はそうそういません。ですが、家具や建物につぶされて死んでしまったり怪我してしまったりした人は数知れずいます。

まずは生き残ることを目指して、安全な場所の3原則を元に、寝室、風呂、トイレの点検から始めてくださいね。

眼鏡と入れ歯

被災者の不足するものにはいろいろとあります。

特に紙おむつや子供用ミルクは結構騒がれるのですが、必要なのに案外と見過ごされているものがあります。

それは眼鏡と入れ歯。

どちらも必要な人にはないと困るものですが、災害時にはこれが無くなることが非常に多いようです。

ところが「自分が我慢すれば」ということで特に訴えられないため、文字が読めず情報が手にはいらない、食事も堅いものが食べられなくなって衰弱していくような事例があるそうです。

支援物資として送られてくるものは衣食に日用品と多岐に渡りますが、眼鏡や入れ歯は完全に個人的なもののためほとんど顧みられることがありません。

銀行や役所の窓口にあるような程度の既製品の老眼鏡ですら被災時には不足するのですから、個人にあわせて作らないといけない眼鏡や入れ歯は、支援物資では対応ができません。

どこかの段階できちんと眼医者さんや歯医者さんにかかり、改めて眼鏡や入れ歯を作成してもらわないといけないのですが、この部分についてはどこの防災計画を見てもあまり定められていないようで、眼医者さんや歯医者さんが災害後どのような状態にあるのかがさっぱりわからないというのが現状です。

目や口のケアは普段からとても大切なことですが、災害時には特に気をつけないといけない部分です。

私は発災後、ある程度のところでDMATなどの医療チームのように眼科や歯科も医療チームを編成して対応に当たる必要があるのではないかと思いますが、実際のところはどうなっているのか、調べてみましたが特に決まっていないようでした。

かかりつけの歯医者さんと、目医者さんもしくは眼鏡屋さんに、あらかじめお願いしておくくらいしか、今のところは手がなさそうです。

足の裏に気をつけよう

どんなに片づいているお家でも、地震や水害などの災害が起こるとその大小はありますが床や足下にさまざまなものが散らかるものです。

それを踏んづけて怪我をしてはなんにもなりませんので、足下を守るための準備をしておくことが必要です。

一番いいのは靴を持って歩くことなのでしょうが、日本の家の中でそんなことをするのはあまり現実的ではありません。

が、せめて足下の安全を確保するための履き物を準備しておくことは必要ではないでしょうか。

災害が起きたとき、常に玄関から逃げられるとは限りません。裏口や窓から避難しないといけないことが起きることがあるかもしれません。

玄関と勝手口に履き物を準備しておき、できればそれにプラスして枕元にも用意しておく。そうすることで足下を気にせずに避難することができます。

底の厚い靴であれば文句なしですが、そこまでいかなくても、例えばスリッパ一つでも足の裏をそれなりに守ることが可能です。

足の裏を怪我してしまうとまともに避難ができませんし、災害時には破傷風などになることもあり得ます。

なるべく怪我をしない対策を取ることが、生き残るための第一歩です。

家族の写真を持ち歩こう

あなたは自分の家族の写真を持ち歩いていますか?

写真なんて撮ってない人、スマホに入ってる人、アルバムにして持って歩いている人まで、家族の写真というのは人によってまちまちだと思いますが、災害時にはこの家族の写真が大事な存在になることを知っておいてください。

災害時、たとえ家族が離ればなれになっても、写真が一枚あれば避難先を尋ねて回るとき特徴を説明する手間が省けます。

また、家族が一緒に写っている同じ写真を持つことで、お互いの身分証明にもなって引き受けや引き渡しにも活躍してくれます。

写真の裏に住所や家族の名前を記載しておけば、うまく説明できない子どもでもそれを見せることで助けてもらうこともできるでしょうし、万一あなたに何かあったときでも、身につけていた写真が無事であれば素早く家族の元に返れるかもしれません。

東日本大震災では、この写真のおかげで身元確認がスムーズに出来た事例もあります。

せっかく縁あって家族になったのですから、身につけるものに家族写真を一枚加えて、万一に備えておくことをお勧めします。