今週から来週にかけて、2つの台風が本土を通過するかもしれない予報が出ています。現時点ではさまざまな要因が複雑に絡み合っていて、予報円がものすごく大きくなっているのでこの後どうなるのかはわかりにくいのですが、それでも直撃すると雨風がひどくなるのかなとは思っています。

ところで、台風は上空から見て右側と左側で強さが異なっていることはご存じですか。

極端に強さが違うわけではありませんが、左側に比べると右側の方が風雨が強いです。台風の衛星写真を見てみるとわかりますが、中心の目からみて進行方向右側が大きく雲を従えていて、左側はそうでもないことが見て取れると思います。

これは台風の回転が反時計回りになっているため、台風が進む風と台風自身の風が合わさることで左側に比べて勢いが強くなっています。

また、台風の目の部分は無風地帯であることが知られていますが、目の形がはっきりしているものは勢力が強いです。そして、その目の周囲が最も風の強い場所となっているので注意が必要です。

最後に、風は狭い場所を通るときに力が強くなります。

そのため、入り江や谷間、ビルの間といった場所では実際の台風の勢力以上の強風が吹くことがありますので、台風が来ているときにはできるだけそういった場所を避けた方が無難です。

ここ最近海水温が高い状態で推移していますので、台風も勢力を維持、どうかすると勢力を増しながら本土に近づいてくることも増えました。

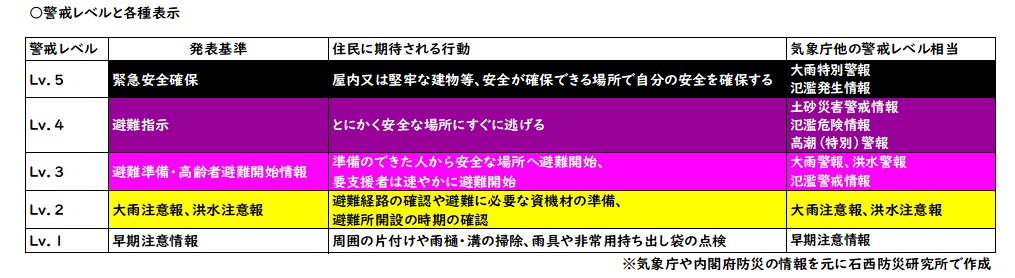

台風シーズンになる前に、屋根や雨樋などの修理、側溝の掃除、家の周りの片付けなどを行って、いざというときに慌てなくて済むようにしておきたいですね。