例年ほどのペースではないようですが、台風14号が週末に日本にやってくるような気配です。あなたの備えは大丈夫ですか。

以前に比べると台風の動きが予測しづらくなっているのですが、今回は台風についての基礎知識をおさらいしてみたいと思います。

1.台風ってなんだ?

台風とは東経180度より西側の北西太平洋、または南シナ海で発生した低気圧の最大風速が17m/s以上のものを指します。

高い海水温で発生する上昇気流によってできたたくさんの積乱雲が渦状になって中心部の気圧が下がってくると熱帯低気圧になるのですが、これがそのまま海面からの水蒸気をエネルギーとして勢力が強くなっていくと台風になります。

移動していく際に段々とエネルギーを失って勢力を落としていくのですが、海水温が高いと得られるエネルギーが大きいため、勢力を落とさないまま日本にやってくることになります。

2.台風の強さ

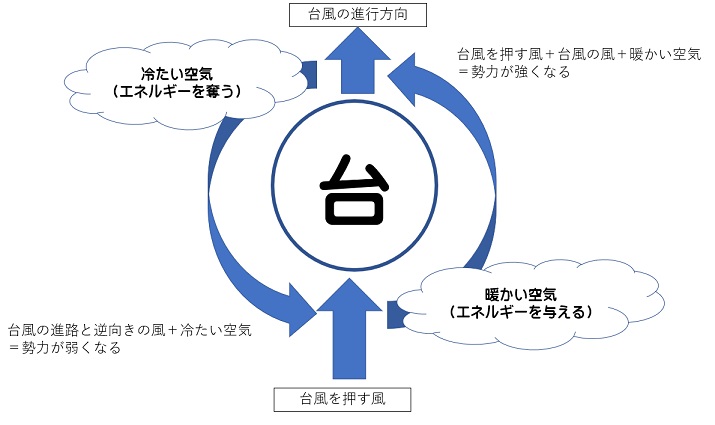

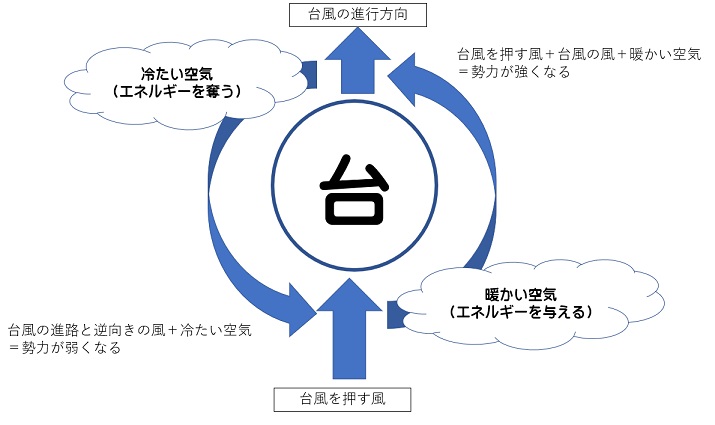

台風は巨大な渦巻きになっていて上空から見ると反時計回りに回転しています。これは地球の自転とコリオリの力によるもので、北半球では反時計回り、南半球では時計回りに回転が作られます。

台風の場合は、進行方向に向かって右側は台風の風と台風を移動させる風の相乗効果で左側よりも風が強くなります。

また、暖かく湿った空気を吸い上げるのも右側になりますので、台風の雨雲から降る雨についても右側が強いことになります。

上空から見て左側は、台風の回転と進路が逆になるため風が弱まり、北からの冷たい空気を吸い上げるため雨雲も発達しにくいため、右半分と左半分では右半分の法が勢力が強いということになります。

ただ、左側は安全というわけではありませんので、台風の進路に入っている場合には準備や警戒が必要であることには代わりありません。

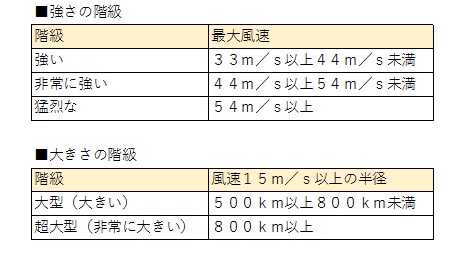

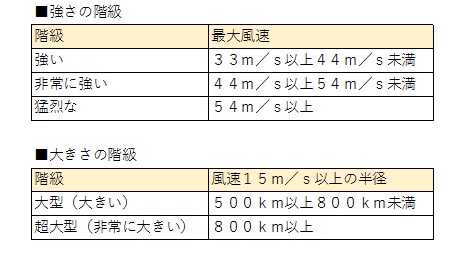

台風の大きさや強さは以下の表のとおりになります。

3.台風の動き

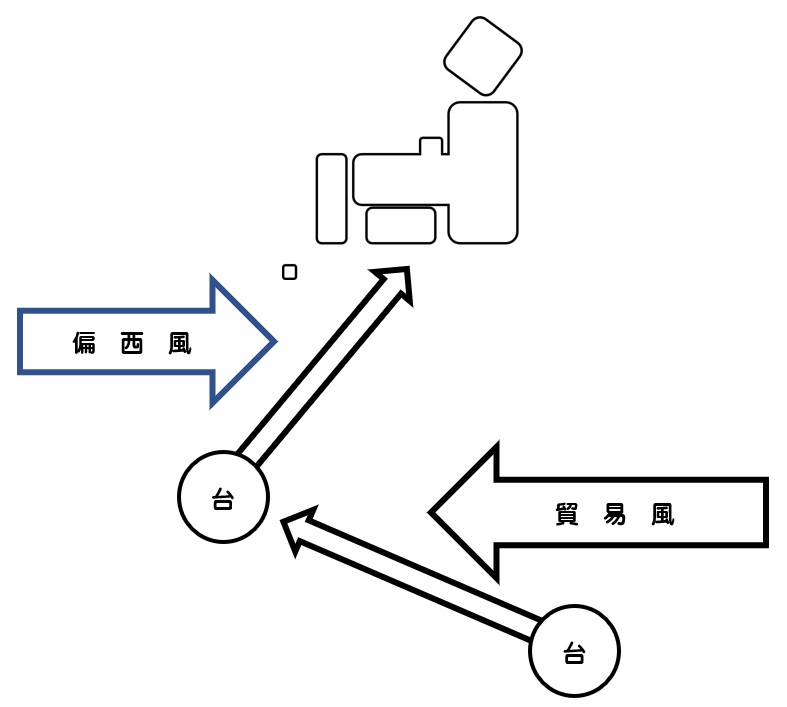

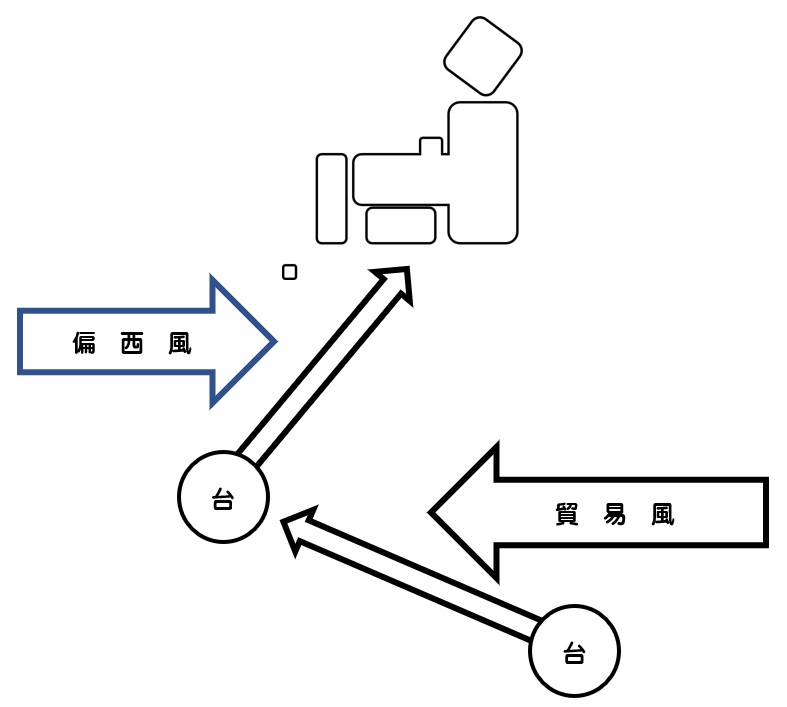

台風は台風自身の風と偏西風、貿易風などの風によってその進路を変えていきます。

北緯30度くらいまでは貿易風の影響で北西に移動していきますが、北緯30度より北にくると、今度は偏西風の影響を受けて北東に進路を変えます。

今年は偏西風が朝鮮半島の上あたりにいるため、それに流されて台風14号が大陸から日本に向かって移動して来る予想が出されています。

台風が迷走するときには、防衛風や偏西風の吹き方がいつもの年と異なっていたり弱かったりするために発生する現象です。

4.台風対策

台風対策は風対策と雨対策です。

瓦や雨樋、家の周辺のものが飛ばないように収納したり固定したりすることと、雨台風の可能性がある場合には早めに安全な場所へ避難すること。

この二つに気をつけることでかなりの被害を抑えることができると思います。