災害用に非常用持ち出し袋を作ることを推奨されていますが、非常用持ち出し袋に入れっぱなしにしてしまうといざというときに使いかたが分からないというなんとも情けないことになってしまいます。

そのため、普段から使っているものを非常用持ち出し袋に入れておくのが基本になりますが、非常用持ち出し袋の中身はあなたが確実に使えるようなセットになっていますか。

さて、災害後に生活を続けていくのには何かを食べなければいけません。

家屋が被災して避難所生活になった場合には、非常用持ち出し袋に準備したものと各地から届けられる支援物資による食事になりますが、食中毒対策などの事情で届けられる食事は原則として常温から冷たいものが殆どになると思います。

ただ、気持ちが落ち込んだり不安なときほど温かいものを食べたいもので、温かいものを食べられるようにある程度の準備はしておいたほうが安心です。

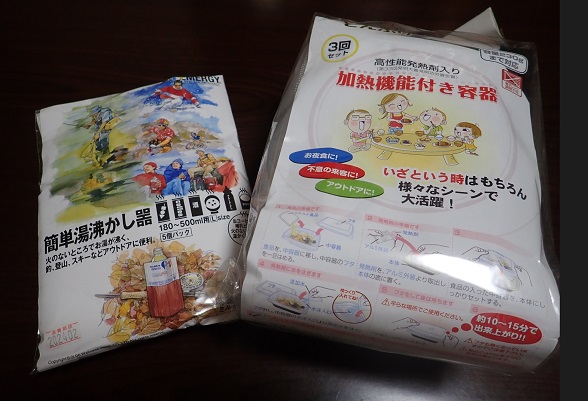

具体的にはカセットコンロを準備すること。カセットコンロはカセットボンベという独立している燃料が必要ですが、カセットボンベさえあれば割とどこででもお湯が沸かせ、温かいものを摂ることが可能になります。

普段から登山などしている人であればOD缶と携帯コンロはお持ちでは無いかと思うので、それを使ってもいいと思います。

もちろん、できればお鍋ややかんなども準備しておきたいところですが、お湯を作れるかどうかが食のレベルを決めると言ってもいいと思いますので、持ち運びできる調理器具を準備しておくようにしましょう。

幸いにして、これから寒くなってくるとお鍋のおいしい季節になります。

最近では卓上型のIHコンロも普及しているようですが、カセットガスコンロなら普段使いも災害時に使うことも可能なアイテムですので、これを使って家族や仲間、もしくはご自身でお鍋を囲むのもいいのではないでしょうか。