災害対策の講習会というと、よくあるのが地域を対象とした救助訓練や炊き出し訓練、避難訓練などです。

これはきちんとやれば効果が出るものですが、訓練のための訓練をしていてはあまり意味を成しません。

元々の災害対策は、まずは自分が生き残るために行うものですから、まずは自分の備えをきちんとしておく必要があります。

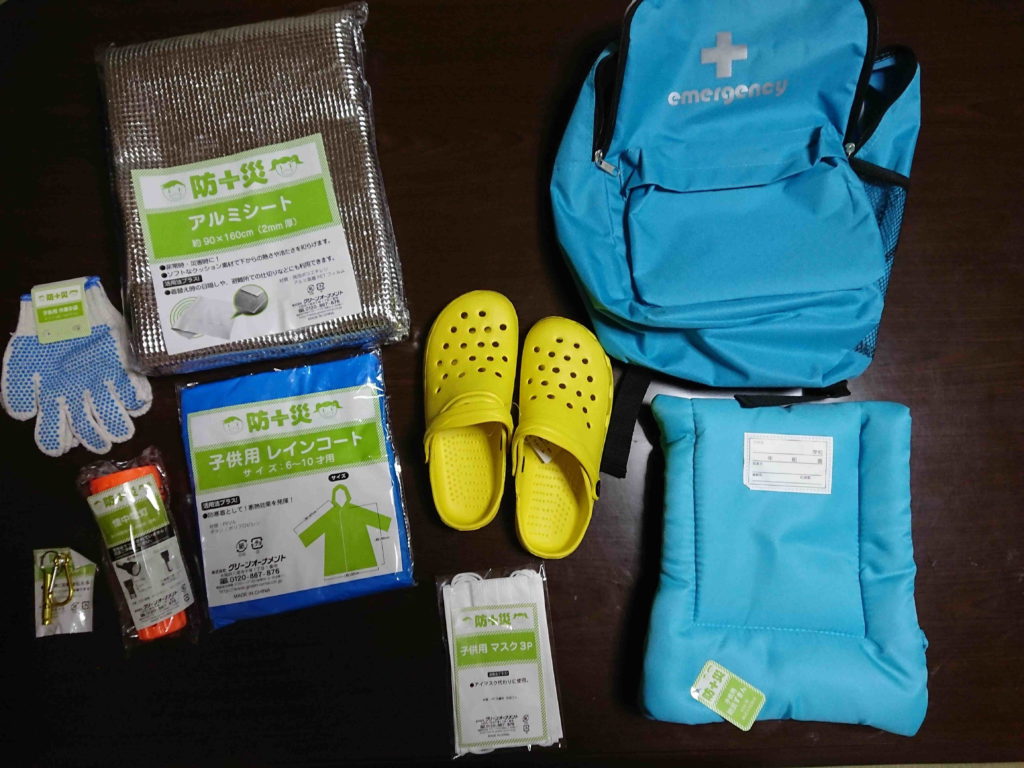

あなたが必要なものと近所の人が必要なものはかなり異なるのが当たり前ですので、まずあなたに何が必要なのかをしっかりと考えて準備して下さい。

例えば、入れ歯、眼鏡、杖、補聴器、持病の薬などは、もし無くなったとしたら、あなた以外の人のものを転用するわけにはいかないものが殆どです。

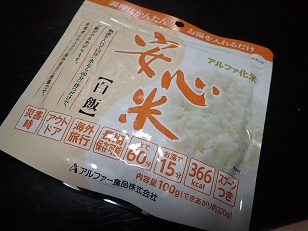

食物アレルギーを持っている人なら、自分が食べられる非常食の用意も必要ですし、抗アレルギー薬も準備しておく必要があります。

そういったものを優先的に予備を準備していくことで、自分に対する備えができてくるのです。

共助も公助も、たくさんの避難者をとりあえず助けるために準備されているものですから、個人として必要とされるようなものはまず配給されないと思って下さい。

防災の専門家や書籍に書いてあることはあくまでも参考例です。

あなたは、まずあなたに必要とされる対策をあなたのために準備するところから始めてほしいと思います。