あなたがお仕事をしていらっしゃる方だとしたら、あなたのお仕事は災害が発生した後、どのような対応をとるのかについてご存じだと思います。

発災後すぐに帰宅できる方、発災後すぐには無理だがその日のうちに帰宅できる方、発災後ある程度落ち着くまでは帰宅できない方。

お仕事によっていろいろだと思います。

もしあなたが災害が起きたら家に帰れないようなお仕事をしているのであれば、家族がどのように動くのかについてしっかりと話をしておくことをお勧めします。

発災後は仕事に追われるものですが、家族が気になっているとなかなか仕事に集中できないものです。

でも、家族がどのように行動しているのかがあらかじめ話してあれば、「現在はたぶんああいった行動をしている」というようなイメージができますから、ある程度落ち着いて仕事ができます。

仕事が一段落して家族と合流しようと思った時も、家族がどこにいるのかはある程度予測ができるので、無駄な動きもしなくて済みます。

また、家族にも帰れないことを宣言しておくことで家族もそのつもりで行動をするでしょうから、あらかじめの動きはしっかりと決めておいてください。

その情報を家族で共有することで、より安全な行動が取れるようになると思います。

アルコール消毒とストーブ

ストーブに限りませんが、火を扱っているときにアルコール消毒をするときは、火の周りには吹かない、かけない、拭かないを気をつけてください。

当たり前だと思われることも多いと思いますが、火がついていることを意識せずにアルコール消毒を行って引火するということが起きないとも限らないからです。

言うまでもありませんが、アルコールは可燃物です。アウトドアで直火を使う人なら、助燃剤や着火剤にアルコールが使われることをご存じなのではないでしょうか。

アウトドアの現場でよく起きる事故の一つに、燃焼中の着火剤追加による引火というのがあります。

アルコールは気化が早くて燃焼温度も低いことからとても着火しやすいものなのですが、火がうまくつかなかったり急いで火を大きくしようとして容器のまま着火剤を投入しようとして引火事故になっています。

このコロナ禍でアルコール消毒はどこででも見るようになりましたが、使われる際にはくれぐれも火元に注意してください。

■

バケツのフタはありますか

バケツの無いおうちもあるとは思いますが、できれば最低一つ、バケツは準備しておいてください。

災害後、断水になったときにはこのバケツで水やお湯を運んだり、トイレが使えなければ汚物を入れたり簡易トイレに使ったり、洗濯や床下などの泥の運搬に使うこともできます。また、小さな子どもであれば、バケツにお湯を張って簡易浴をすることもできますので、小さなお子さんがいるおうちでは、優先度は結構高いと思います。

バケツの大きさはいろいろとありますので、あなたが水を一杯に張って運べる程度の大きさのものであれば良いと思いますが、用意するバケツには、できればフタもつけるようにしてください。

バケツにフタがついていると、吸水された水を運ぶときもこぼさなくて済みますし、汚物を入れるときにも臭いを封じ込めることができます。

基本的にフタはばら売りになっていることが多いので、バケツを買うときにサイズを合わせて一緒に買うとサイズを間違えなくて済みます。

単品では使い道がないバケツのフタですが、バケツとセットになると非常に使い勝手のよい道具になりますので、もしこれから備えるのであれば、一緒に購入しておくことをお勧めします。

間違えやすい生き物たちと防除

家庭菜園などを荒らす生き物が出ると、その対策をする必要が出てきますが、その際に重要となるのは荒らしている敵を知ることです。

当研究所にご相談いただいたとき、現地の痕跡や被害にあったもの、場合によっては監視カメラなどでそれが何かを判定していますが、相手を特定しないと効率的な対策が取れません。

荒らしている相手を特定して、相手に応じた対策を取らないと、対策をしても意味がないと言うことになりますので注意が必要です。

今回は石西地方で家庭菜園に出没する、見間違えやすい動物についてご紹介します。 使っている写真はいずれも大田市の三瓶自然館サヒメルに展示してある標本です。

1.タヌキ

人里周辺の雑木林や藪林に住んでいます。木登りは得意ではありませんが、ある程度登ることはあるようです。

雑食性で、木の実や果実、昆虫や小型動物の他、ゴミや残飯なども食べます。

特徴的なのはため糞をすることで、被害地の周辺を探してこれがあるとタヌキの犯行と予測することができます。

後述のアナグマやアライグマとよく間違われます。

顔:目の周りが黒く、アライグマと間違われることが多いです。

体色:濃い茶色のことが多いです。

尾:太くて短め、縞模様はありません。尾が縞模様だと、アライグマになります。

2.アナグマ

人の住んでいるところの近くの雑木林や藪林に住んでいて、よくタヌキと間違われる生き物です。

雑食性で、人家の周辺ではゴミや残飯なども食べます。

名前のとおり、頑丈な爪で穴を掘って生活しており、場所によっては何世代にもわたって掘られた穴に住んでいることもあります。

木登りはへたくそですが、太くて短い足と長い爪は穴を掘ることに非常に向いています。

顔:目の周りが縦長で黒くなっています。

体色:薄い茶色

尾:割と細くて短く、縞模様はありません。

3.アライグマ

北米原産でとあるアニメブームで日本に入ってきたものが野生化した特定外来生物です。

見た目は非常にかわいいのですが、凶暴で危険です。

雑食性で運動能力も高く、水が平気なことから昆虫や小型動物だけでなく水中に住む両生類や魚もえさになります。

木登りが得意で、器用な前足を持っており、わずかな隙間からでも侵入することができます。

顔:眉間から鼻筋にかけて黒くなっています。

体色:茶色から灰色まで茶系統でさまざまな色があります。

尾:長くて太く、縞模様がある。

4.ハクビシン

外来生物か在来種かで揉めることもある小型の動物です。

木登りが非常に得意。住宅の屋根裏を巣にすることがあり、糞尿による悪臭や足音による騒音が起きることがあります。

植物中心の雑食性で、果樹が好物であることから、果樹園などで被害が起きることがあります。

顔:ハクビシンという名前のとおり、おでこから鼻にかけて白い筋が通っています。

体色:頭部は黒、胴体部は灰色から薄茶色であることが多い。

尾:細長く、尾の根元から少し離れると濃い色に変わる。

それぞれに特徴があって対策も異なるのですが、共通する対策は次のとおりです。

1.えさを与えない

野生動物は基本的にえさがあるのでやってきます。

えさがなくなれば来なくなりますので、収穫物は全部採ること、生ゴミや摘果した作物を放置しないことが大切です。

また、餌付けは絶対に止めましょう。

2.防護柵の設置

野生動物のえさは人間にとっての収穫物でもあるので、撤去ができない場合もあると思います。

その場合は、収穫までの間収穫物の周囲を防護柵で囲ってしまうのが一つの手です。

ただ、トタン柵もメッシュ柵もちょっとした足場などがあると登って突破されてしまうので、防護柵を設置するときには注意が必要です。

電気柵を正しく張るのが一番効果的ですが、張り方にコツが必要なのと、導入費用がある程度高くつくのが難点です。

たまに家庭用電源から直結して電気柵を作る人がいますが、誤って人が触れると死んでしまうことがありますので絶対に止めてください。

3.生息場所の撤去

菜園の周囲の見通しがよいと、野生動物は警戒しますので、周辺の草刈りや藪の撤去、山の抜開などをすると効果が大きいです。

家の屋根裏や床下などに巣を作ることがありますので、定期的に点検して穴を塞ぐようにしてください。

4.捕獲

上記の3つをやっても駄目なら捕獲という手段を使います。捕獲では小型の箱わなを使うようにしてください。

箱わなを設置しても、猫など駆除対象の生き物以外もかかることが非常に多いので、毎日の点検と管理は欠かせません。

また、一定の条件を満たしていない場合には必ず有害生物捕獲許可が必要になりますので注意が必要です。

収益を得るための農業であればともかく、家庭菜園にはなかなか手がかけられないかもしませんが、これらの生き物を放置すると数が増えて手に負えなくなってきます。

見かけてから対策をするのではなく、いるかもしれないと思って事前に対策をしておくといいのではないでしょうか。

有害生物対策で詳しいことが知りたいと思った方は、島根県中山間地域研究センターのウェブサイトをご覧ください。

各種の対策パンフレット(島根県庁中山間研究センターのウェブサイトへ移動します)

雪対策を考える

各地で雪が降ったようですが、あなたのお住まいの地域ではどうだったでしょうか。

今回は過去にこのブログでご案内した雪対策の記事をまとめてみましたので、気になったものがあれば見てみてください。

ご飯を炊く道具

お米を炊くというと、どんな道具を想像しますか。

炊飯器やお鍋、飯ごうや羽釜といったものが浮かぶのかなと思いますが、変わったところでは空き缶でもご飯を炊くことができます。

そして、ご飯を炊くというのは、干したお米を水に浸けて加熱するという作業なので、実はビニール袋にお米と適量の水を入れて湯煎してもご飯になったりします。

また、研がなくてもおいしいお米が炊けるという袋も売っています。

実際のところ、使うのには慣れが必要ですが、慣れてくるとおいしいお米が湯煎でもできるようになります。

もちろん、普段の生活では普通に炊飯器を使えばおいしいお米が炊けるのですが、湯煎でご飯を作るメリットは、お米が出来上がってから食べるまで、一切お米そのものに触らなくても済むことです。

つまり、災害後で充分な水が手に入らない場合に汚れた手でも安心して食べることができるのがメリットとなります。

防災グッズとしても写真のように専用のアイテムが売っていますが、分量さえマスターすれば、普通の耐熱ビニール袋でもきちんとご飯が作れます。

ビニール袋に耐熱が必要である理由は、お米と水をビニール袋に入れ、お湯の中に入れてひたすら煮るとき、お湯を沸かしている容器の側面などにビニール袋が触れると溶けてしまうことがあるからです。

食品用のビニール袋には耐熱温度が必ず書いてありますので、100度を超える表示のものを選ぶようにしてください。

書く道具を用意する

油性ペンや鉛筆、ボールペン、クレヨン、万年筆、黒墨など、一口に書く道具といってもいろいろとあります。

災害時、書き付けるためのものは、紙が無くても何とかなりますが、書く道具がないと相当苦労します。メモ帳や付箋、ノートは忘れても、書く道具だけは絶対に忘れず持ち歩くようにしてください。

では、非常用持ち出し袋や防災ポーチに入れるとしたらどのようなものがいいのでしょうか。

災害後、いろいろな出来事が起きますが、何にでも書くことができるということが前提になりますので、万年筆やボールペンは必須にはなりません。

油性ペンで太い芯と細い芯がセットになっているようなものがよさそうですが、カバンなどに入れてそのままにしておくと、いざというときに乾いていて使えないということが起きるかもしれませんので、管理はきちんとしておきましょう。

鉛筆は、つるつるとした面以外は結構さまざまなものに書くことができるので重宝します。芯が折れたら使えなくなるので、そこだけは気をつけておく必要があります。

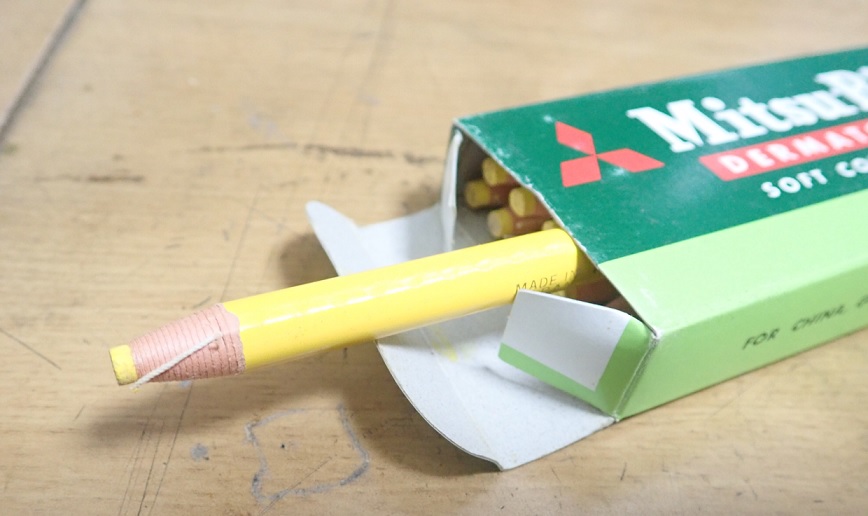

意外ですが、クレヨンやダーマトグラフは大抵のものに書くことができ、落ちにくく、落とそうと思うとすぐにきれいに落とせるという魅力があります。

これも鉛筆と同じく、芯が折れてしまうと使えなくなるので、保管の方法には気をつけておきましょう。

どのような書く道具も一長一短がありますので、結局は使いやすいものになっていくのだと思いますが、手に入りやすさで油性ペン、ずぼらな人はダーマトグラフを用意しておくといざというときにもいろいろ掛けて便利ですよ。

、

子ども用マスクを準備しておく

ここ最近では新型コロナウイルス感染症対策で小さな子もマスクをつけていることが多いですが、この騒動が収まった後も、災害後は歩ける子どもはできるだけマスクを着用するようにしてください。

というのも、災害後には非常に細かな粉じんが舞っており、地表から1mくらいは常に粉じんがある状態だと考えて間違いありません。

呼吸器系に吸い込むと健康には良くないですので、マスクで防除するようにします。

また、できるならば目の粘膜を守るためのゴーグルもかけておいてください。水泳用のもので充分機能すると思います。

それから、可能であれば雨合羽などの粉が落ちやすい表面のつるんとした上着を着用させるようにしておくと安心です。

ここまで読んで気がついた方もいらっしゃると思いますが、災害後の粉じん対策は花粉症対策と同じ方法です。

花粉症対策を粉じんが収まるまでやると考えて行動していただければと思います。

また、もっと小さい子どもの場合には、家の中でも少しだけ高い場所にいるようにしておくと安心です。

誰が迎えに行くのか?

家族一緒に一日中毎日生活している人は、恐らくいないと思います。

子どもが学校に出かけたり、親は仕事に出かけたり、家にいるお年寄りもディーサービスに出かけていたりして、案外と家に誰もいないということも多いのではないかと思います。

さて、そんな状況下でもし災害が起きたとしたら、子どもと年寄りをどうやって家に帰らせますか。

学校や施設が責任持って家まで送ってくれるのであれば問題なのですが、そんなケースはほとんどないと思います。

多くの場合、何か起きたなら学校や施設まで利用者を迎えに来るように決められているのではないでしょうか。

もしも災害時の引き渡し方法がきちんと決められていない、または知らないようでしたら、すぐに確認されることをお勧めします。

保育園や幼稚園では、ほぼこの引き渡し方法が確立されていて、園児の親も大体ルールは知っているのですが、学校に入った途端どうなっているのか分からない場合も多いからです。

また、お年寄りが出かけている施設でも同じ事が言えます。普段は送迎してくれていても、災害時にどうするのかについては取り決めがないこともあるのではないでしょうか。

そして、ご家族が学校の近場でお仕事をしているのであればいいのですが、家族が全て遠くに働きに出かけている場合もよくあると思います。

そういった場合には、家族以外で誰に迎えに行ってもらうのかをあらかじめ決めておかなければなりません。

誰が迎えに行くのかという情報は、迎えに行く側だけで無く引き渡す側にも伝わっていなければ、引き渡しの際に揉める元になります。

学校や施設、あるいは避難先に誰が迎えに行くのか。

ご家族で検討して、家族みんなが知っているようにしておいてくださいね。

有害鳥獣対策その後(~2022.2.12)

ご依頼を受けているイノシシ捕獲については、現在も継続中です。

対象地に仕掛けている監視カメラの映像では、次のシーズンも子どもが増えるんだろうなというようなシーンがあったりしていますので、このままいくとエンドレスになってしまいそうな気配です。

イノシシは猟期に入ると罠にかからなくなる感じがしているので、猟期ぎりぎりでしたが大きい雄を捕まえることができたのには少し驚きました。

欲を言えば、雌であれば出産を阻止できるので非常にありがたかったのですが、こればかりは仕方がありません。

個体を一頭減らすことができたということで、引き続き圧力をかけ続けるしかないようです。

このまま出なくなってくれればいいなと思ってはいるのですが、望みは薄そうです。