避難所と避難場所。一文字違いですが、内容はずいぶんと異なる性格を持っています。ただ、この二つ、普通の住民だけで無く、災害担当をしている行政職員でもごっちゃになっているケースがあり、ややこしい問題が大規模災害の後で毎回起きています。

では、この二つはどう違うのか。

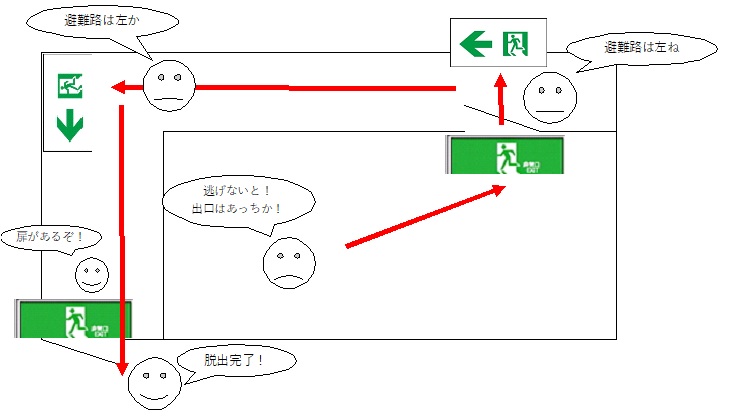

避難場所は災害が発生しそうな状況から災害が収まるまで、自分の安全を確保するための場所です。場所と書かれているとおり、必ずしも施設の中というわけでは無く、公園や大きな駐車場、校庭といった場所もよく指定されています。

そして、避難所は、災害によって何らかの事情により生活を送るべき場所が失われてしまった人が新しい住居が見つかるまでの仮の生活空間として準備されるものです。

そのため、避難所は施設が指定されています。

ただ、避難所で生活するにはかなりの気力と体力が必要だということに、いい加減に気づいて欲しいと思います。

というのも、日本の避難所には基本的にプライバシーは無視されています。他人の視線を遮るような布や生活空間を仕切る段ボールがあったとしても、自分がほっとできる空間を作れているわけではありません。

最近の新型コロナウイルス感染症のおかげでようやく避難所内に家族で過ごせるようなテントが配備されるようになってきましたが、基本的には24時間自分の行動が誰かの目にさらされているということになります。

知らない人の目があるのに毎晩ぐっすりと眠れる人はそういないと思います。結果として、睡眠不足による活動量低下が起きてしまいます。

それから、食事の問題。

気力や体力を維持するためには温かな食事は必須なのですが、実際のところはおむすびや菓子パン、油ものたっぷりの配給弁当という冷たい食事のローテーションが行われていて、仮に避難所に台所があったとしても、食中毒を恐れて避難者に調理は一切させないというのが現実です。

せめてキッチンかーなり炊き出し班なりが毎食作ってくれれば良いのですが、資金、場所、資材、そしてさまざまな平時の法規がその手の活動を妨害しています。

「避難者に贅沢をさせると避難所から出て行かない」ということを言われる偉い人がいますが、避難者は誰も避難したくて避難しているわけではありません。

仕事がなくなったり、住む場所が再建できなかったりといった、事情を抱えて行き場のない人達が最後まで残るだけなのです。

自分だけの安心できる空間と睡眠、そして暖かでおいしい食事。これが的確に供給されれば、今のような避難所地獄は消えていくのではないかと思っています。

そうでなくても年をとると環境の変化に弱くなるのですから、気力や体力がきちんと維持されるような対策を平時にしっかりと行っておきたいですね。