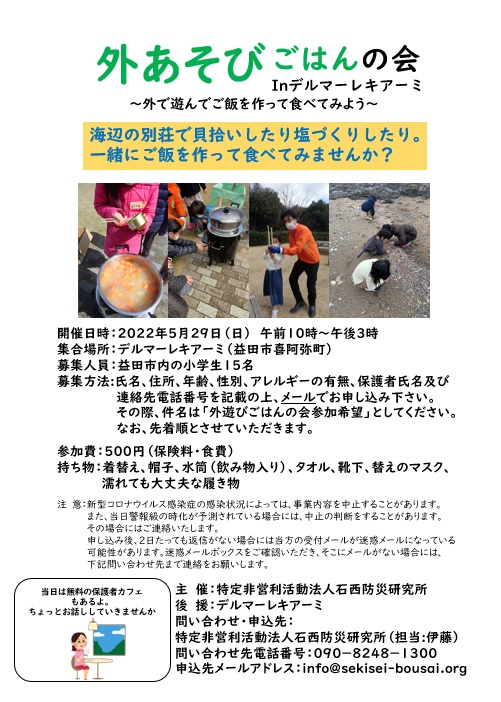

今年の2月、3月に開催して好評をいただいた外遊びごはんの会を、益田市喜阿弥町のデルマーレキアーミ様のご厚意で会場をお借りすることができ、開催することができることになりました。

今回は海編ということで、うまくいくかはわかりませんが海水からの塩づくりや海辺で落ちている貝やいろいろなものを拾ってみるビーチコーミングなどをやってみたいと思っています。

もし雨天の場合には、デルマーレキアーミ様の施設をお借りして、参加者みんなで生活できる避難所を作ってみたいと思っています。

参加費は500円で募集は先着順ですが、以前の外あそびご飯の会開催時に新型コロナウイルス感染症の関係で急きょ参加できなくなった方を優先させていただきますので、それについてはご了承下さい。

なお、当日は保護者カフェを同時開催します。こちらの飲み物はデルマーレキアーミ様のご厚意で無料で提供いたします。

見知らぬ相手だからこそ本音で話せることもあります。お子様を送迎してきて一息ついていきませんか。

応募や詳細の確認につきましては、添付のチラシをご覧下さい。ご参加をお待ちしております。