甘いものが摂りたいけどカロリーは嫌、という方が多いのか、巷ではカロリーオフやカロリー0の食べ物や飲み物がずいぶんと増えました。

昔ながらの甘くてカロリーたっぷりといった不健康な食べ物や飲み物はずいぶんとその数を減らしているような気がします。

そうでなくてもカロリー過多のこの時代、カロリーをいかに摂らずに済ませるかというのは贅沢といえば贅沢な悩みなのですが、それくらい当たり前に甘いものが摂取されているということなのでしょう。

そういった日常生活の中では問題ないのですが、災害が起きたときに避難したり、長時間の徒歩帰宅などする場合には、このカロリー0が恨めしく感じることになります。

徒歩での避難中や長時間掛けての徒歩での帰宅などの場合、身体にため込んだエネルギーだけでは活動をするのが難しくなるので、簡単にカロリーの補給できるお菓子やドリンク類は非常にありがたいものです。

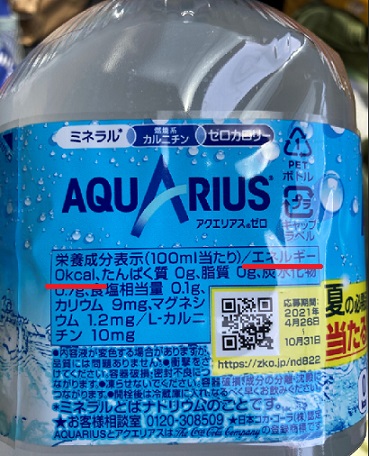

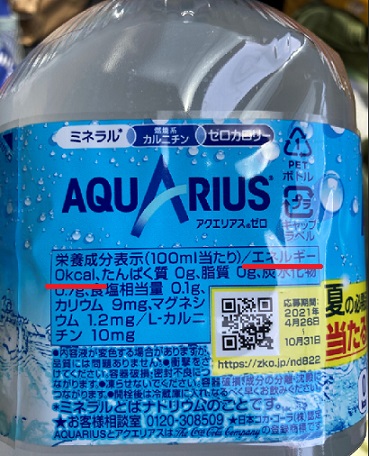

特にスポーツドリンクなどは電解質とカロリーの両方を一気に補給できる非常に優れた飲み物なのですが、ここにもカロリーオフやカロリー0の波が来ているようで、先日買ったスポーツドリンクにもでっかく「カロリー0」と書かれていました。

このカロリー0やカロリーオフのお菓子やドリンク類を摂取すると、甘いものを食べているのに身体のエネルギー不足の状態が続くという嫌な状態になってしまいます。

昔ながらのスポーツドリンクであれば電解質もカロリーもしっかりとある非常に頼もしいので、もしも可能であるなら、非常用持ち出し袋などにカロリーのしっかりとあるスポーツドリンクを一本入れておくといいと思います。

ちなみに、ひたすら甘いだけのジュースだと、飲んだ後でその甘みの元を分解するための水が必要になって余計にのどが渇いてしまうので気をつけて下さい。

常時と非常時にはカロリーの考え方も180度変わってきます。

その場にあったアイテムを準備しておくことをお勧めします。