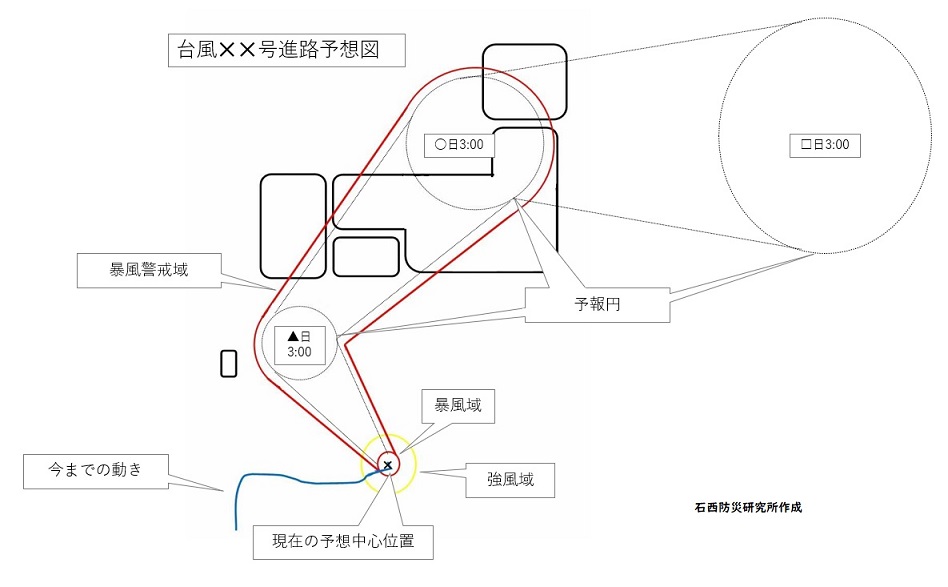

台風が接近していますが、おうちの台風対策は万全ですか。

今回の台風は雨も風もある台風のようですので、どちらにも備えておく必要があると思います。

避難指示が出た場合には避難ができない状態になっている可能性もありますので、行政の情報発表を待つのではなく、必要がある場合には、ご自身の判断で早めの避難をしてください。

ところで、台風で怖いのは雨もですが、風もです。

何らかの理由で強風が家の中に入ってきてしまうと、屋根が吹き飛ばされてしまうことがありますので注意が必要です。

特に窓ガラスが割れた場合には悲惨ですので、割れないように、または割れても飛散せずに風が吹き込みにくい状態が維持できるような対策をしておきましょう。

一番いいのは、雨戸や鎧戸でガラス面を物理的に守る方法です。窓ガラスに外側から段ボールなどを貼り付けておくのも有効だと思います。

余裕があれば、窓ガラスに飛散防止フィルムを貼ることで安心が買えます。

どちらもできないのであれば、せめて窓に布テープなどを貼り付け、大きな破片が飛散しないようにするとともに、窓からの強風の侵入を防ぐようにしましょう。

カーテンを閉めるのは、割れたガラスで怪我をしないためには有効ですが、風の吹き込みを止めることはできません。

いろいろと言われますが、窓ガラスが窓枠から外れないようにすることが、家を守るための重要な対策だと筆者は考えています。

災害対策は0か100かではありません。51か49か、微妙なところで被害の増減が決まると思っています。

被害が出るのだから対策しても無駄、ではなく、被害を最小限にするためにできる対策をしておくことを忘れないでほしいと思います。