災害後のさまざまな支援が準備されているのに必要な人に届かない、いわゆる「防災のラストワンマイル」というものがあります。

情報にしても物資にしても、必要なものがそばまで届いているのに必要な人の手元に届いていないということは現在でもあるのですが、特に物資についてはこの傾向が強い気がします。

行政の支援物資の輸送は、最寄りの集積所までは発災から3日目までにはほぼ集積されているのですが、そこから必要とする避難者や避難所に輸送する手段が確保されていないのでしばらくの間その場に滞留することになります。

この輸送は、最初は自衛隊、落ち着いてきたら宅配業者や地域の輸送業者というパターンが多いのですが、あらかじめどこに集積しているのかがわかっていれば、各避難所から物資集積所に引き取りに出かけてもよいと思っています。

ただ、これは誰もが一斉に取りに出かけると収拾がつかなくなるので、自主防災組織など平時から災害対策に取り組んでいるところや、地区防災計画を作っているところであれば、その中でどのように引き取りを行うのかについてを決めておくといいと思います。できれば、それを行政と共有化し、物資の輸送と配布についてできるだけ自動化しておくと手間がかからずに安心して活動ができます。

大きな災害になると、警察や消防、自衛隊や行政機関の支援車両などの緊急車両以外は被災地内の移動が制限されることが多いです。そのため、支援物資を被災地内で配布するための車両も公的機関のもの以外は制限され、結果として物資が来ないという状況になってしまいます。

取り決めをして、物資集積所と避難所との間を結ぶ輸送車を緊急車両にしてしておくことで、これらの制限に引っかからずに速やかな輸送が可能になります。

都会地はともかく、地方ではそれなりに軽トラックなどの輸送手段が地域にある場合が多いですから、それらを有効活用するのは一つの方法ではないかと思います。

災害に対する支援は、都会と田舎では優先度やしなくてはいけないことが随分と違います。

それを踏まえたうえで、その地域に応じた災害対応計画を策定しておくことが重要なのではないかという気がしています。

おうちの水害対策

台風、そして秋の長雨の季節がやってきたみたいですが、あなたの雨と風の対策は進んでいますか。

もしもあなたが何らかの条件で水があふれてしまったときに浸かってしまう地域にお住いの場合には、家の完全な水没を防ぐため、土のうや水のうの準備をしておくことをお勧めします。

土のうは、土を入れた袋を積み上げて水の侵入を防ぐもので、ある程度までは水の流入と、土砂やごみが流入してくるのを防ぐ効果があります。

土のうは重いので、小さいものをたくさん積み重ねるか、あるいはプランターなどを使って重しを作り、ブルーシートを巻き込むことで水を防ぐ効果を期待できます。

もちろん土のうの高さ以上に水が出てしまったら役には立ちませんが、しっかりとやっておくと水害後の片づけが格段に楽になります。

また、土のうと同じようなものに水のうがあります。

こちらは二重にしたビニール袋を玄関などの扉の内側に積んでいくもので、袋の中の水が玄関の空間に沿って塞いでくれるので、かなりの効果が期待できます。

ただ、こちらもかなり重いので、事前の準備をしっかりとしておく必要があります。

吸水ポリマーを使った土のうもあるのですが、こちらは水を吸うまでは簡単に流されてしまうので、水が流れてきてから水に投げ込んでもあまり役には立ちません。

土のうと水のうのどれをするにしても、作業完了から逆算して、どの段階にになったら作業を始めるのかというしっかりとした判断を作っておく必要となります。

また、完全に水没するような場所の場合、開き直って扉や窓を全部外してしまうのも一つの方法です。

抵抗がなければ建物が壊れることもないので、かつては水害多発地帯ではふすまや障子を外し、畳や床板を外して水害に備えたという話を聞いたことがあります。

そうそう、基礎にある通風孔もきちんと塞いでおきましょう。

せっかく土のうや水のうでおうちへの水の流入を防いでも、通風孔がそのままだとそこから汚水が床下に流れ込んできます。

そうならないためにも、基礎の通風孔の周りもしっかりとした水対策を取るようにしてください。

土地を買う時の災害リスクからみた注意点

土地の売買を行う際、売り主の重要説明事項として令和2年から洪水ハザードマップで売る土地の確認をさせることが追加されました。

また、それ以前の土地でも、被災した時に売り主の説明がされなかったことが問われる裁判が増えてきているようです。

買う側もしっかり調べたほうがいいのではないかと思うのですが、高い買い物なのにリスク分析がされていないという妙な習慣はなかなか治らないようです。

このうちで注意しておいてほしいのが、該当地が宅地化される前がなんだったのかということです。

田畑の場合には、地盤調査と水の流れについての調査はしておいてください。

最近では元田畑の土地の地盤調査は割と当たり前になってきているみたいですが、その田畑にどうやって水を引っ張ってきていたのかということを確認することはまだまだないみたいです。

田畑には大きく分けると開拓して田畑にした場所と、田畑にせざるを得なかった場所とが存在します。

どちらにしても、水がどこから来ているのか、そして高さはどうなのかということをしっかりと確認してください。

江戸時代に遊水地として整備された部分や、水が集まってくるために田畑しか使い道がなかった場所など、過去の地図を見ると案外と簡単にわかることも多いです。

水に浸かるのは何も越水だけではありません。流水でも家に水が入ってくることはあるのです。

そして、水は昔の記憶を持っています。妙な言い方ですが、河川改修で川筋が変わっているような川でも、溢れた後は以前の川の跡を流れていくことがほとんどなのです。

せっかく高い買い物をするのですから、その土地の成り立ちをしっかりと確認したうえで、土地を選ぶことをお勧めします。

やったことがないことはできない

遊具や包丁、カッターナイフなど、ちょっとでも事故が起きようものなら寄ってたかってそのときの管理者の管理責任を問う強い声が出ます。

管理する側は危険を教えるよりも危険そのものを撤去したほうが早いし楽なので、撤去や使わないという選択をし、最終的には危険なことを知らない人が誕生します。

これは非常に危険なことで、小さな事故で痛い経験や怖い経験をしていれば防げるはずの大事故が頻発することになるのです。

どんなことでもそうだと思いますが、特に危険は体験や経験がものを言います。

危ない経験からは、逆にどこまでなら安全かを割り出す基準になりますし、怖い思いをしたら、その怖いことを回避しようとするでしょう。

本来の危険予測や危険回避はこうやって経験や体験によって磨かれていくもので、その経験できる元をすべてなくしてしまったら、そもそも危ないことや怖いことが理解できないのです。

当研究所のイベントでは、どんなにスタッフが注意していても、毎回やけどや手や足を怪我したり、ハチなど虫に刺されたりといったトラブルが発生します。ただ、経験した子供たちは同じことは二度としません。痛い、怖い経験からきちんと学習しているのです。

誰もそうですが、やったことがないことはできません。失敗するのが当たり前。

でも、今はその失敗をすると怒られます。結果、失敗をしたくない、失敗ができない子供たちが誕生しているのです。

やったことがないことはできないのですから、やってみてできてもできなくてもやったことを認めることが、本当は大切なのではないでしょうか。

危険を遠ざけるのではなく、危険を予測し、理解し、自ら近づかないようにすること。本当に必要なのはこれではないのかと、筆者は思っています。

防水リュックの功罪

水害時の避難では、防水リュックは使わないほうが安全かもしれません。

このように書くと「?」となる方も多いと思います。水が出るような状況だから、中のものを濡らさないために防水リュックが必要なのではないか。

そう考えるのは無理のないことなのですが、 水のある状況での避難では、防水リュックをそのまま背負うと、背中に浮袋が付いた状態になっていると思って行動してください。

浮袋は空気が入って水の中で浮く仕組みになっています。

防水リュックは、その構造上、外から水が中に入らない代わり、中の空気も外に出ることはありません。つまり、浮袋と同じです。

それを背中に背負って、もしも流されたり転んだりしたらどうなるでしょうか。

背中に浮袋があるわけですから、背中が水面になって浮きます。つまり、顔は水の中。流されるときにリュックを外すのはかなり大変です。

防水リュックを抱っこしていればよいのですが、そうすると動きが鈍くなりますので標準での抱っこはお勧めできません。

そういう理由から、中のものは濡れないのですが、あなたの安全を考えるとお勧めできないのです。

もしも防水をするのであれば、リュック本体ではなく、中に詰めるものをチェック付きビニール袋などに入れて個別に防水処理をし、しっかりと空気を抜いておくことで、万が一水に流されてもある程度の自由は効きます。

もちろん防水リュックが悪いわけではありません。中のものが絶対に濡れない防水リュックは非常に便利ですし、中のものを気にしなくてもいいのは本当に助かります。また、防水リュックは防塵リュックでもあるため、地震などの避難では、中に砂が入らずに非常に重宝します。そして、防水リュックはそのままで大きな水袋になりますので、断水状態のときにもかなり助かるのは確かです。

もし、水害のときに防水リュックを使うのであれば、水があふれる前に避難完了をしておくことが重要になります。

妙な言い方になりますが、防水リュックを使うのは災害前、そして水の災害が起きたなら、防水リュックはとりあえず使わない。

そう覚えていてほしいと思います。

非常食がなぜいるのか

非常食がどうして必要なのかについて、たまにご質問をいただくことがあります。

答えから行くと「プッシュ型支援で食事が届くようになるまでの間、自分の命をつなぐため」なのですが、あまりピンときていない方も多いと思います。

田舎だと、野菜は畑からとってくる、コメは倉庫にたくさんある。水は井戸、というようなご家庭も多いので、非常食がなくても食事はできるのですが、何らかの理由でそれらが手に入らなくなることがあるかもしれません。

例えば、野菜のある畑が断層に飲まれたり、流れてきた土砂に埋まったり。あるいはコメの入っている倉庫がつぶれてしまったり、火事で燃えたり。停電でポンプが止まって水のくみ上げができなかったりといった事態が想定されます。

そういったときにでも胃袋に食べ物が入るというのは、非常に気分が落ち着くものです。そのために準備するものだと考えておけばいいと思います。

また、災害発生から72時間はどの組織も物資の輸送ではなく救助に集中しています。72時間を過ぎると生存確率がかなり落ちるということが言われていて、この間はほかのすべてを止めてでも救助が優先されています。

つまり、避難者に食事が回ってくるのは早くても72時間経過後ということになるのです。

それから、大規模災害だと道路の開削から始まりますから、食料が届くのに1週間以上かかる場合が出てくるかもしれません。

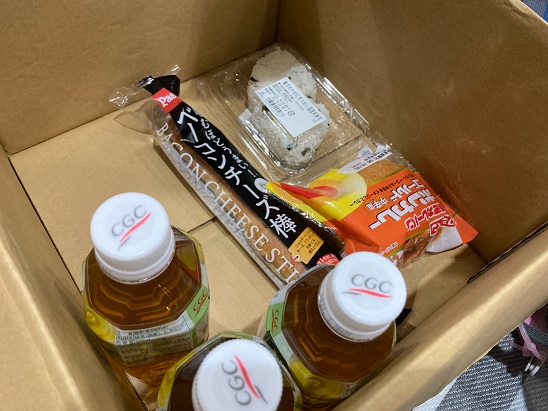

そのことを見越したうえで、最低3日分、できれば1週間分の食べ物をストックしておくようにさまざまなところで広報がされているのです。

どんな人であれ、食事をする以上はある程度の準備は必要だということを認識したうえで、せめて自分が食べやすいと感じるものを準備しておいてください。

TPOで判断は変わる

災害や置かれた条件で、取るべき行動の正解はかなり変わってきます。

同じ災害でも、いる場所や置かれた条件によっては、正解が真逆になっていることもありますので、置かれた状況を判断する力をつけておく必要があると思います。

例えば、非常用持ち出し袋。

水害や台風など、災害が起きることが予測される状況であれば、必ず持って避難すべきですが、地震に伴う津波がくるような状況だと、非常用持ち出し袋を持つよりも高台への避難行動が優先されます。

また、地震の時に机の下にもぐるのは、落下物が少ない場所なら有効ですが、建物が崩れそうなら屋外への避難を最優先にしないといけません。

どれが正解かなのではなく、いる場所と置かれた状況によって正解が変わってくるのです。だから、判断を間違えないためには、普段想定している状況ではなく、今遭遇している現状を受け入れることが大切です。

今優先すべきはなんなのかをしっかりと考えたうえでの行動となりますが、優先度の判断というのは慣れていないと非常に困難を伴います。

普段の生活のちょっとした判断を求められる状況で、判断とそう考えた根拠を意識する練習をしておきましょう。

この判断というのはなかなか難しいものですが、正しくても違っていても、よくわからなくても、判断をする練習をしておくことで、いざというときの判断も的確になる可能性があがります。

災害時に優先されることは常に同じではなく、いる場所や状況で変わるということ。

そしてそれを踏まえたうえで、自分の命がどうやったら守れるのかを常に考えるようにしてくださいね。

食べ物と水

高齢者の避難においてネックになるものの一つに、飲料水があります。

非常用持ち出し袋を作ったことのある人であればわかると思いますが、一番重量があり、そして量もある程度必要という水は、推奨されている量1日3リットルを持って避難するのは非常に難しいです。

ただ、少し視点を変えると問題が解決することがあります。

地震のときはともかく、災害が起きると予測のできるときの避難では、避難から災害発生までに時間の余裕があります。

そのため、避難するときには避難中に飲むだけの水を持ち、避難した先で水袋や空のペットボトルに避難先の水道から補充するという方法をとることが可能です。

もちろん避難先の施設管理者の同意は必要ですが、重量物を抱えて避難することを思えば、避難先で水を確保するというのも一つの手です。

この方法であれば、食料をアルファ米にしておいても戻すための水が確保できるので、水と食料が軽い状態での避難が可能になります。

避難後の命をつなぐのに優先度の高いものは、状況が許せばあらかじめ避難先に置いておく方法もあります。

大規模避難所では難しいかもしれませんが、集会所や公民館などの小さな地域単位であれば、可能な場所もあるかもしれません。

避難時に気を付けるのは、命をつなぐアイテムを可能な限り持参することですが、避難の途中で動けなくなっても困るので、さまざまな代替え手段を考えておくといいと思います。

【活動報告】防災研修会の講師をさせていただきました

9月7日に益田市市民学習センターにおいて、NPO-MASUDA様主催のけやき学園の防災講座の講師をさせていただきました。

このけやき学園は年齢を重ねた方がさまざまなことを学習する機会の場として提供されているもので、今回はその一コマとして、防災に関する研修会をしました。

初めて防災の話を聞く方向けということで、あまり深い内容についてはできませんでしたが、約1時間半に渡って受講生の皆様が熱心に聞いてくださいました。

今回は展示物の一つとしてエマージェンシーシートを実際に身に着けてみてもらうものをやってみました。

最近何かと話題になるエマージェンシーシートですが、実際に使ったことのない方がほとんどでしたので、実際に使ってみて、どうやって使うのかやどんな感じになるのかについて体験してみることは大切だなと感じています。

また、こういう研修会は「知らないということを知る」というものでもありますので、気の付いた部分からいろいろと動いて準備してもらえればいいなと思っています。

今回研修に参加してくださった皆様、そしてこの研修の機会をくださいましたNPO-MASUDAの皆様に感謝します。

車と徒歩の避難の違い

災害発生時の避難では、基本的には徒歩で行うこととされています。

避難所が車で移動しなければいけない場所にあるような地方ではあまり現実的ではない表現だと感じると思いますが、そういった場所では車が使えるうちに早めの避難をすることが大切です。

車は移動速度も運べる荷物も徒歩とは比較するのもはばかられるくらい差があります。

ただ、車には車の欠点があるわけで、車が災害発生後の避難では使えないという理由を知っておく必要があります。

一つは、道路が何らかの理由で破損している場合、車が移動できなくなって障害物になることがあります。

道路上に一台詰まると渋滞を招き、緊急車両や復旧車両の移動を阻害することになり、修繕や復旧が遅れる原因となってしまいます。

二つ目に、大雨などによる洪水や水害の場合、車が流されてしまう危険性があります。車は重たいイメージがありますが、最近の車は密閉性が高く中に空気がたまった風船のような状態になっています。

その結果、ある瞬間水に流されてしまうと、踏ん張りがきかず、そのまま流されていってしまうのです。そして流されているうちに浸水してしまいます。

また、水に浸かると車の電気系統が動かなくなってしまったり、水を吸い込んだエンジンが止まって動けなくなったりもします。

災害が発生する前であれば、車はそれ自体が避難所のような機能を持つことができるので、車で避難する人は、とにかく早めの避難が必要ということになります。

徒歩での避難は、ゆっくりですし荷物もさほど持って移動できるわけではありませんが、車での避難に比べると流されにくいという利点があります。

また、自分の足で移動する限りは、障害物にもなりえません。

そのため、災害発生時の避難には徒歩が原則となっているのです。

あなたの今いる場所が避難しなければならない場所なのかどうか、そして避難するのに徒歩でできるのか、車が必要なのかをしっかりと考えたうえで、避難計画をつくるといいのではないでしょうか。

豪雨で九死に一生「ピンポン玉のように車ごと流され…」1.5キロ流された女性が語る“水の恐怖”(yahoo!Japanニュースのウェブサイトへ移動します)