先日、とある防災用品セットを見る機会があったのですが、その中でちょっと興味を引かれた道具がありました。

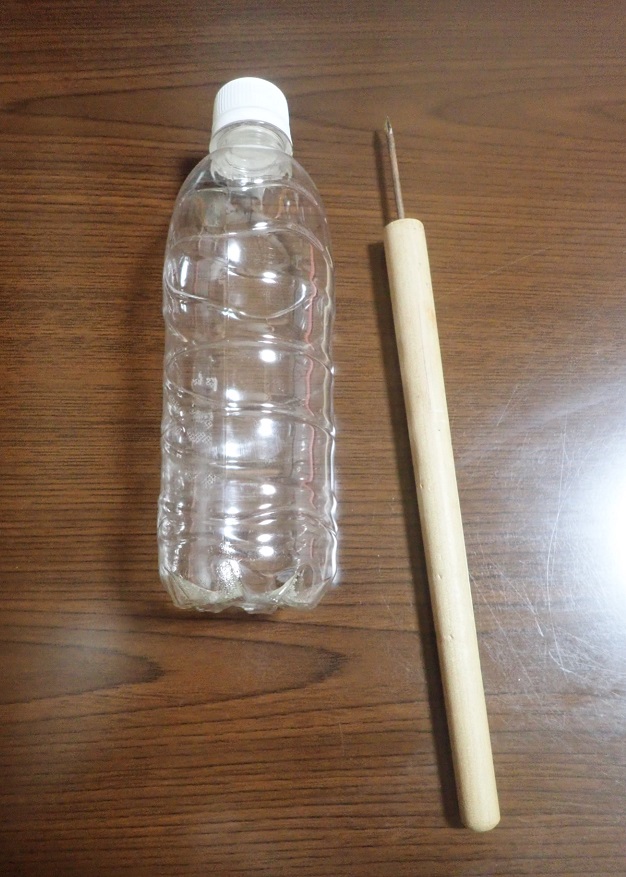

それは「ダーマトグラフ」と呼ばれる筆記具なのですが、これ、どれくらいの人がご存じでしょうか?

イメージとしてはクレヨンに近いのですが、あんな感じの太めの芯に紙でできた軸が巻き付けてあり、芯がちびると、軸をひもで裂いて新しい芯を取りだして書く構造になっています。

このダーマトグラフ、割とどんなものにでも文字や絵が描けて非常に便利なのですが、芯が太いためにノートなどに書き込むには不向きです。

ただ、小さく文字が書けないということは誰にでも読めるサイズの文字を書くということにもなり、これで書いた文字は簡単に読み取ることができるというのは、非常に災害対策向きだなと思いました。

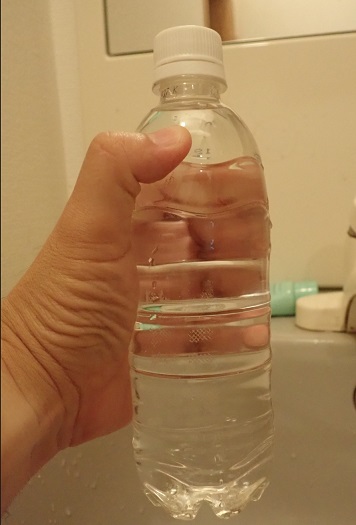

よく、防災の本などには油性ペンを入れるように書いたものがありますが、油性ペンでは苦手な濡れている面やすべすべしたところにもこれなら書くことができます。

逆にしっかりと定着はしないので、こすれたりすったりするような場所に使うには不向きです。

窓ガラスやつるつるした壁に文字が書けて、ティッシュペーパーなどで簡単に消せるので、一本あるといろんなことに使えそうです。

インクは使っていないので乾燥を気にする必要はありませんし、色もそれなりにあるので、使い分けも簡単です。

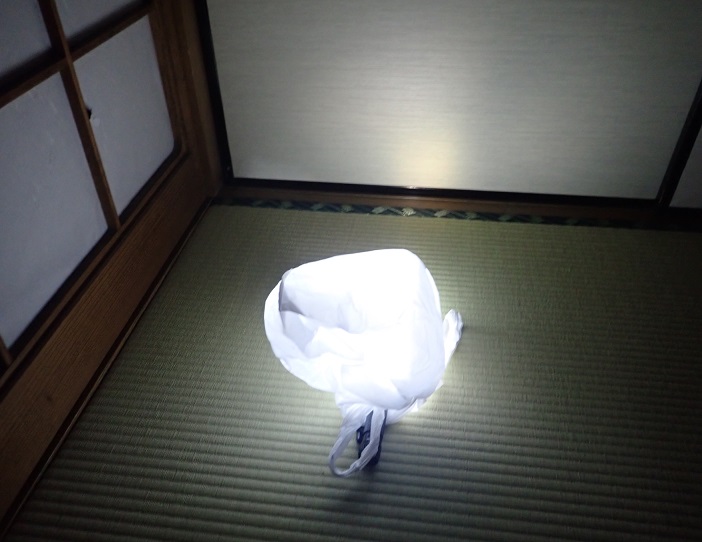

あまり知られてはいない筆記具だと思いますが、非常用持ち出し袋の中にいれる筆記具の一つとして、これを準備してみてはどうでしょうか。