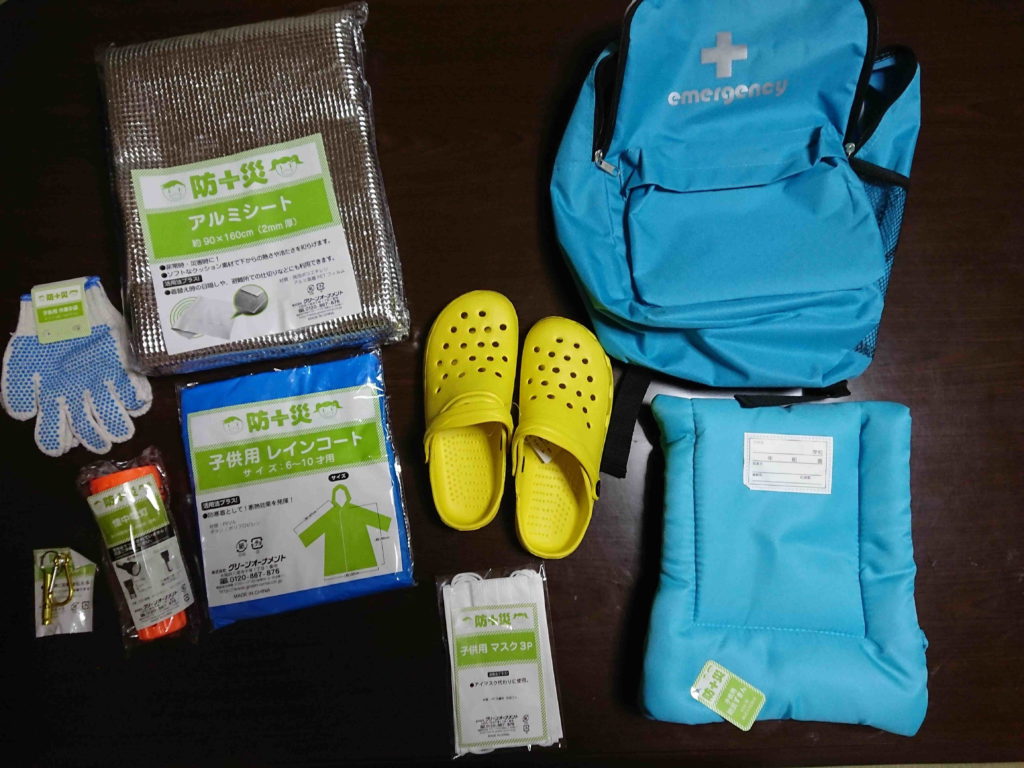

災害用に準備している非常用持ち出し袋ですが、あなたは その中身を使ったことがありますか?

もしかしたら買ったり揃えたりしたことで安心してそのまましまい込んでいるということになっていませんか?

非常用持ち出し袋に限らず、準備した道具はとにかく一度使ってみることです。

使ってみたら、その道具がどんな癖があってどんな風にしたら使えるのかがわかります。

例えば、懐中電灯一本でもその照度やスイッチの位置、使い方を理解しているのとしていないのでは行動に格段の差が出ます。

夜中に緊急避難しなくてはならないとき、いちいち説明書を読んでいるわけにはいかないですから、最低限の使い方だけでも自分の中で覚えておく必要があり、そのためには実際に使ってみるのが一番だということなのです。

銀色で薄い非常用ブランケットは一度出すとしまうのがかなり大変ですが、そうでないものは少々使ったからといって困るものでもありません。

やってみたら使えなかったとか、他のものに変えた方がよさそうだといったマイナス情報は使わないことには手に入らないものですから、とにかく使ってみることが大切です。また、通信販売や書籍などで「これはおすすめ」とされていても、実際に使ってみたら自分にとってはどうなのかもわかります。

非常用持ち出し袋は確かに非常用ですが、普段使いにも使えるものがたくさんあります。

たまでいいので、定期的に非常用持ち出し袋の中の道具を使ってみることで、非常用持ち出し袋を意識することが出来、その中身の整理と整備、そして準備した道具類の経験値を積むことができます。

そして、それはいざというときには必ずあなたの命を助けてくれます。

せっかく準備したのですから、非常用持ち出し袋の中身も定期的に使ってみて、より自分にあった道具類を揃えていけるといいですね。