以前に子どもの絵本を読んでいたとき、東京消防庁の標語の一つとして「訓練はうそをつかない」という言葉があることを知りました。

そのとき「なるほどな」と思ったのですが、経験していないことや想定していないことをいきなりやれと言われても、なかなかできるものではありません。

でも、さまざまな想定を考えてそれに対処する方法を決め確実にできるための訓練をしていれば、いざというときでも想定したことが起きるだけなので、慌てず粛々と対応をすることが可能です。

最近はさまざまな単位で防災訓練が行われていますが、お仕着せの訓練ではなく、地域でしっかりとした防災計画を持ち意識を持った防災訓練をおこなっているところは、さまざまな被害が出るとしても人的被害は限りなく0に近い数値になっている気がしています。

訓練参加者がどこまで真剣に考えているかという問題はありますが、少なくとも参加することで流れを知り覚えることはできます。安全な避難先まで時間がどれ位かかって、途中どんな障害があってどういった対応をすればいいのかといったことは現地を知らなければ考えることはできませんが、訓練に参加することで問題点を理解しやすくなり、対応も考えやすくなります。そして訓練の時にさまざまなことを考えて修正を加えていくことで、災害本番の時の生存確率はどんどん上げることができます。

「訓練はうそをつかない」

お散歩に出る前に最寄りの避難所を調べ、避難経路を作り、天気のいい日にお散歩の一環として一度歩いてみる。これは立派な避難訓練です。できれば複数の避難所まで歩いて、かかる時間や問題点を知っておくだけでも全然違います。

一人でも家族でも友人とでも地域でも、簡単なものでよいので防災訓練を習慣化しておくことをお勧めします。

アルファ米おにぎりを作ってみた

以前に「飲むおにぎり」でちょっとひどい目に遭った記憶があるのですが、それでも災害食というとなんとなくおにぎりが浮かぶ筆者。

なんかないかなと思っていたら、ありました。アルファ米のおにぎり。尾西食品さんの製品です。

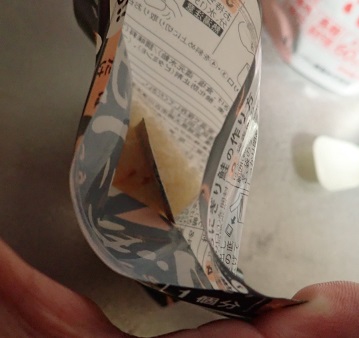

見た感じは小さめのアルファ米のパッケージ。これでもかとおにぎりであることを主張しています。

ただ、ちゃんと底がついているので自立しますし、開口部は他のアルファ米と同じくビニール製チャックがついていますが、中の空間は三角形です。

まずは中から脱酸素剤を取り出します。

普通は上から覗いたら注水線を確認できるようになっているのですが、サイドに注水状態を確認する窓がついてます。

お湯を注ぐと、どこまで入っているのかが一目瞭然で非常に助かります。ただ、注水線が太めなので、入れすぎるとうまく固まらないかもしれません。

振り混ぜて待つこと10分。まだお湯があるのがわかります。

指定時間の15分経過。無事に固まっているようです。

指示書に従ってまずはおにぎりの中腹をカッティング。そして底に近い部分から斜めにカッティング。

中からごろんとしたおむすびが出てきました。

上部注ぎ口に近い方はちょっとばらけていますが、自重でしっかりと固まっています。底の部分には、重さで沈んでしまった鮭が固まっており、不思議な光景となっています。

食べてみましたが普通においしいおにぎりでした。このまま食べてもよいのですが、海苔で巻いてやるとさらにおいしくなりそうです。

で、ここまでやってなんですが、普通にアルファ米を戻してビニール袋でおにぎり作る方が安くて簡単だったかもと考えてしまいました。

とはいえ、商品のラインナップはおにぎりそのもの。

通常のアルファ米では量が多い人や、奇をてらった目先の変わったものが好きな方は、一度試してみてもいいと思います。

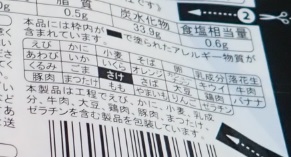

非常食なのでアレルゲン27品目の項目があるのも安心ですね。

興味のある方は是非一度試してみてください。

| 価格:198円 |

医療行為と常備薬

大規模な災害が発生すると水が手に入りにくくなります。

そのため、大量のきれいな水を必要とする医療行為は規模縮小や閉鎖を余儀なくされてしまうことがあり、例えば透析を受けている人などは透析が受けられなくて困ったことになり、命に関わる問題が起きますので、平常時にかかりつけのお医者様と非常時の対応についてきちんと詰めておくことをおすすめします。

また、常備薬の必要な方もいますが、これも災害時にはなかなか手に入らないものになりますので、1週間分くらいは手元に置くことをかかりつけのお医者様に相談されておくといいと思います。災害後の支援物資として送られてくるものの中には薬もあるのですが、基本的には誰でも使えるようなものに限定されますし、特殊な薬や種類が多くなると、手に入らないものも増えてきます。

状況が落ち着いてくると災害派遣医療チームが避難所などに入ってきて簡単な診察などの医療行為をしてくれるわけですが、普段のかかりつけのお医者様ではありませんので、「いつもの薬」といっても全く通じません。薬の名前を覚えているといいのですが、自分の症状は言えても使っている薬の名前までは言えないものです。そこでお薬手帳の登場です。

お薬手帳は飲んでいる薬の種類や分量がわかるように書かれたもので、これがあると災害派遣医療チームのスタッフも対応が早く確実になります。自分の命を守るためにも、お薬手帳またはそのコピーを非常用持ち出し袋や普段の鞄にいれておくことをお勧めします。

余談ですが、お薬手帳は一人一冊です。医療機関ごとや薬局ごとに作るのではありませんのでご注意ください。

あとは、自分の病気にはどのレベルの医療行為が必要なのかをきちんと把握しておくことです。特殊な設備や頻繁に交換の必要なものがある人などは、かかりつけの病院の再開を待っているわけにいきませんので、被害にあっていない場所まで避難して医療行為を継続する必要があるでしょう。

寝たきりや、支援がいる人も、できれば被災地区外まで避難した方が手厚い介護が受けられると思います。

被災した場所には、通常の生活はありません。

支援が必要な方は、支援が受けられる場所まで移動する。それによって自分が生き残る確率も上がりますし、被災地でひどい目にあうこともありません。

何事も起きていないときだからこそ、非常時の段取りについて決めておく必要があるのです。

地面の歪みを確認してみよう

地震というのは、地面がぶつかり合って発生した歪みか、もしくは歪んだ地面が元に戻ろうとする力によって発生する自然現象です。

地球というものにマントルが存在し、その上に地面が乗っているという構造上、地面が引っ張られたりぶつかったりすることは避けられませんし、そうすると地震が発生することも仕方のないことだと言えます。

で、そんな大地の歪みがどう変化しているのか、東日本大震災前後だけですが、国土地理院のホームページに移動を映像化したものが出されています。

東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動映像(wmv形式:国土地理院)

東日本大震災ではおよそ6m程度大地が移動したようですが、これを見ると日本全国どこで地震が起きても不思議ではないなと感じます。

最近ではこの情報を使った重点監視地域なども出てくるようになりましたので、気象庁だけでなく、こういった国の行政機関の情報も上手に活用できればいいなと思います。

https://mekira.gsi.go.jp/index.html (国土地理院地殻変動情報)

国土地理院のホームページは、これ以外にも地面の高低差を好きな間隔で塗り分けることができたり、地図の拡大縮小などができるようにもなっていますので、家族の防災計画を作るときに活用すると、ハザードマップだけではない生きた情報を使うことができますよ。

自分の命は自分で守る

災害対策でもっとも重要なことは、「あなたの命を守るのはあなただ」ということであることをご存じでしょうか。

例えば、いくら行政が災害対策をしても、それはあくまでも面的な整備ですし、整備がされたからといって絶対に安全だと言えないことは、東日本大震災の津波対策が証明しているところです。どんなに立派な堤防を作っても、巨大な防波堤を作っても、軟弱地盤の地盤強化をしたとしても、想定以上の災害が襲ってくればひとたまりもありませんし、想像できる最悪の事態に備えて施設整備を行ったとすれば、その金額と工期はいずれも天文学的な数字になってしまうことでしょう。そして、災害対策で行われる施設整備はあくまでも一つの災害に対してであり、複合的に災害が起きてしまうと、手の打ちようがない事態が起きることも考えられます。

では、なぜ巨額の予算をかけて行政がさまざまな災害対策をしているのかと言えば、少しでも人命や財産が失われる確率を下げること、そして避難するための時間を作り出すためです。

この想定は、住民が安全な場所に避難することが含まれています。つまり、あなたが自分で安全に避難する経路と、身の安全を保証してくれる場所をきちんと決めているということが前提条件になっているということです。

何がどうなったらどこへどんな手段で避難を開始するのかということと、状況が収まり、自分の避難を解除するタイミングもあらかじめ決めておくと、いろいろと悩まなくてもすみます。

あまり意識されていないとは思いますが、自治会や消防団、行政機関があなたの命を守ってくれるのは、災害が収まった後の復旧・復興部分であって、災害時に「逃げろ」と声かけに回ってくれることはあるかもしれませんが、あなたの命を守りきる責任は、当たり前ですが負っていません。

命さえ無事であれば、あとはなんとかなります。まずは安全な場所に逃げて自分の命を守ること。

これだけは忘れないようにしておきたいものです。

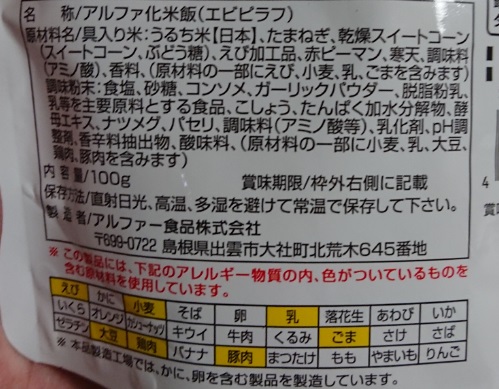

アルファ米のエビピラフを食べてみた

アルファ米にはさまざまな種類が出ていて、一通り食べるだけでも結構な時間が必要だなと考えています。

さて、去る11月2日に江津市で行われた防災セミナーinしまねに参加したのですが、島根県が主催して開催する防災講演会では結構な頻度でアルファ米が配られているような気がします。

今回食べてみようと思ったエビピラフも、実はこの講演会でいただいたもの。

講演会で配られるアルファ米はたいていの場合保存食の入れ替えのために配られるので賞味期限ぎりぎりのものが多いのですが、今回のやつは2021年まで、わりとしっかりと期限がありました。

このエビピラフ、封を切ると中にはいつもの小さなスプーンと脱酸素剤、そして小さな銀の袋が入っていました。

銀の袋はエビピラフの粉末調味料で、お湯を入れる前に袋に入れろと書いてありましたので、まずはこれを加えます。

それから、お湯を注ぎます。内部にある注水線まで、沸騰したお湯を注いでいきます。

それが終わったら、しっかりとまぜまぜ。説明書きにも20回は混ぜろと書かれています。

混ぜ終わったら、封をして待つこと15分。

できあがって封を開いたのですが、鼻が悪いせいか、ピラフのような香りはしていません。

お茶碗に出してみます。具として入っていた乾燥したエビや卵はしっかりと戻っていますが、色は白米とそんなに変わらない気がします。

一口食べてみると、ちゃんとエビピラフです。内容量が270gあったので、お茶碗3杯につけて3人分としていただきました。

さて、この評価ですが、味の濃いものを食べ慣れているのであれば問題なしですが、薄味の好きな方は投入する粉末調味料の量を調整するか、別に作った白米にあわせて混ぜてもおいしく食べられると思います。

内心ではきわものかなと思っていたエビピラフですが、想像に反してとてもおいしかったです。小学生以上の子どもたちには結構受けがいい感じがしました。

災害で死んではいけないわけ

大きな災害が起きて避難が必要なとき、高齢者の方などには「どうで死ぬからほっといてくれ」と言われる方がいますが、こういった人たちはもし災害で本当に人命が失われると、その後何が起きるのかについて考えたことがあるのかなと思います。

例えば、もし避難の必要な状態に置かれているのに避難に抵抗していたら、地域によっては自治会や消防団といった人たちが避難させようとして説得をするでしょう。そして「死んでも構わない」という主張をいくらしても、助けようとする人はぎりぎりまで説得を続けてしまいます。結果としてそういった人たちを巻き込んで死んでしまうことになるでしょう。現に東日本大震災ではそういうやりとりの中で多くの消防団員や行政・福祉関係者の方が殉職されました。

また、災害に巻き込まれて行方不明になってしまえば、この国では遺体が見つかるまでできる限りの人や資材を投下して探す文化がありますから、それをするため、本来は生存者に向けられるべき人や資材が行方不明者の捜索に当てられてしまいます。

生き残った人に十分な人的戦力が回せないわけですから、場合によってはせっかく生き残ったのに支援不足で亡くなって人が出てきてしまうかもしれません。

さらには、遺体が見つかるまでは慎重に土砂などの撤去作業を行うことになりますから、復旧復興が相当遅れることにもなってしまいます。

避難中や避難途中のトラブルで残念ながら亡くなってしまうことがあるのは避けられないかもしれませんが、自らの意思で、災害で死ぬことは周囲に多大な迷惑をかけることになってしまうのです。

ざっとしたイメージしかできないとは思いますが、こと災害に関しては、災害で生き残るためのできるかぎりの努力をしなければならないことを覚えておいていただけるといいなと思います。

スタートアップで調達してみる

防災用品にはさまざまな需要がありますが、その需要というのはなかなか目に見えませんので大手企業が参入しにくいという特徴があります。そのため、最近はさまざまな個人や団体が資金調達用のサイトを活用して資金を集め、ピンポイントで需要に応えるような製品を作り出すことが増えているような気がします。

スタートアップを行うような人は、基本的には「あったらいいな」を形にするために資金調達をお願いしていますから、もしも自分がほしい製品があればそこで資金を出資し、自分が欲しい「あったらいいな」を割安で手に入れることができます。

正直なところ、実際にどのような製品が来るのかはわからないというところはありますが、そこは資金調達サイトに書かれている調達したい理由や目的、製品の説明や熱意などを読み取ることである程度予測するしかないと思います。

見ていると「これは欲しいなぁ」というものから「それ、いるか?」というようなものまでありますが、自分の必要なものを考えたときに、こういったところを使ってみるのも一つの方法だと思います。

最近では資金調達サイトに「防災」のカテゴリーができているところもありますから、そこを見てみることで忘れていたものや見落としていたものを見つけることができるかもしれません。

もしも「こんな機能が欲しいんだけどないなぁ」と思っている人がいたら、一度スタートアップのホームページや資金調達サイトを覗いてみるといいのではないかと思いますよ。

バケツは万能アイテムです

災害後に必要だなと思うことの多いアイテムの中に「バケツ」があります。

水の配給時はもちろん、赤ちゃんの沐浴や洗い物、ゴミ捨て、洗濯など、一つあるのとないのでは大違いなのですが、残念ながら普段の生活ではあまり使うことがないかもしれません。

最近では折りたたみの出るさまざまな種類のバケツが売られるようになり、アウトドア用品や釣り具、そして工具売り場などでさまざまな大きさのものを扱っています。

欲張って大きいのを買っても大は小を兼ねない世界ですので、中身が入っても自分で持ち運びできる程度のものを選ぶとよいと思います。

一つ気をつけるとすれば、中身が入っていなくても自立するタイプのものを選ぶようにしてください。

中にはとてもコンパクトなものもありますから、赤ちゃんがいるおうちでは、そういったものをお出かけセットに一つ加えてもいいかもしれません。

非常用持ち出し袋に折りたたみバケツを一つ。忘れないでくださいね。

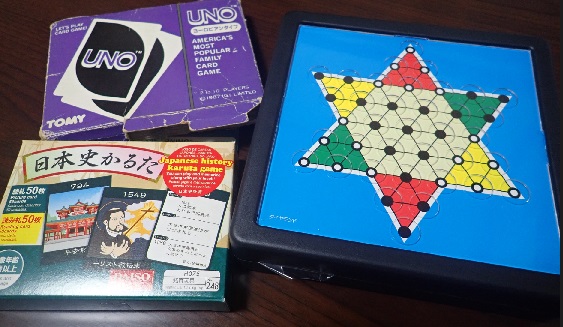

遊び方を身につけておこう

どんな災害であれ、一度被災するとそこからの復旧は長期戦になります。

かつては電気はすぐ復旧すると言われていましたが、ここ最近の災害を見ていると必ずしもそうとは言えない状況になってきています。

大人子ども問わず、電気の必要なスマートフォンやゲーム機で遊ぶのになれていると、災害で電気がない状態は非常に長くそして退屈になってしまいます。

では、停電時に退屈しない・させないためにはどうすればいいでしょうか。

それはカードゲームやボードゲームなど、電気を必要とせず、人が集まっても困らない遊びを用意しておくことです。

ルールがわからないと面白くありませんし、そもそも興味もわかないと思いますから、普段からそういったゲームに親しんでおくことが必要ですが、何か集中できる楽しいことがあると、その間は不安や退屈を忘れることができますから、時間を見つけて、家族や友人たちと遊んでルールを覚えておくようにしましょう。

また、非常用持ち出し袋にもトランプや携帯式ボードゲームなどを入れておくことをおすすめします。