応急手当については先日ちょっとご紹介したところですが、消防庁のサイトに「応急手当web講習」というのがあります。

インターネットで応急処置の流れを映像で見ることができ、非常にわかりやすく作られています。

終了後は修了証がインターネットから印刷することも可能になっており、いつでも見ることができて便利です。

実地講習は各消防署や日本赤十字社が行う講習を受けなければ体験できませんが、どんな感じでどんな風に判断すればいいのかだけでも理解していると、万が一の時に活用できます。

普段忙しくてなかなか講習会に参加できない方も、この「応急手当web講習」で応急処置について学んでみてください。

カテゴリー: 基本的なこと

避難所は立入禁止エリアをあらかじめ決めておく

避難所を開設するに当たっては、どこを使おうかというところから話が始まると思いますが、大規模な災害の場合には収容能力を超える人が避難してくる可能性があります。

その時に避難所として使える場所を決めている状態だと、最終的にどこもかしこも避難者だらけになって通常業務どころか避難所運営すらおぼつかなくなってしまいます。

そのため、避難所を開設する際には最低限使っては行けない部屋と、その理由をはっきりとさせておく必要があります。

例えば、学校なら職員室や事務室は避難者が入ってくるといろいろな不都合が生じるでしょう。体調不良者や妊産婦、授乳などのことを考えると、保健室も避難者が使ってはいけない場所となります。また、水が止まっているようであればとりあえずトイレも使用禁止にしておかないと、水を持ってきた頃には汚物で溢れて大惨事になっているかもしれません。

次に、避難所運営のための本部の位置を確保します。

大規模になればなるほど、ここがちゃんと確保されていないと、あとで揉めることになってしまいます。

また、駐車場となる場所では、仮設トイレや給水支援などが受け入れられる場所を確保しておく必要があります。

忘れがちですが、ゴミ置き場についても臭いが避難所に入りにくく、収集のしやすい場所というのを考えておかなくてはなりません。

こうして考えていくと、避難所の設営準備というのは災害発生時では無く、平常時に決めておかなければいけないということが分かると思います。

もちろん、実際の災害時には決めたように動かないかもしれませんが、少なくとも「使えない・使っては行けない場所」をあらかじめ決めておくだけで避難者の誘導がずいぶんとやりやすくなります。

逆に考えれば「使えない・使っては行けない場所」以外は使えるわけですから、最悪、あらかじめ決めておいた場所以外全ての場所に避難者を入れることが可能になります。

理想としては避難所として設定したエリアで収まるのが一番ですが、避難所が必要になってくる災害では、殆どの場合総定数を上回る避難者が来るものです。

避難所開設を訓練するときには、そういった考え方を取り入れて行うとよいのではないかと思います。

寝るスペースは安全に

災害発生時に生き残るための準備はしておかなくてはなりません。

いくら被災後に使える非常用持ち出し袋を準備したところで、例えば地震でタンスや家具の下敷きになってしまっては生き残る確率はかなり下がってしまうことになります。

特に寝ているときに地震が起きると、体が完全に目覚める前に家具の下敷きになる可能性が高いでしょう。

少なくとも「背の高いタンスは寝室には置かない」「重たいものは床に近いところに置く」「頭の上にはものが落ちてこないようにしておく」くらいの対策はしておく必要があるでしょう。

建物が耐震強化・耐震対応していても、中の家具が倒れないようにしていなければ、家で潰れなくても家具で潰されることになります。

そして、残念ながら家具はいくら固定していても絶対に倒れてこないという確証は持てませんので、寝室には物を置かないということが鉄則です。

また、エアコン本体や照明の真下、窓ガラスのある場所には頭が来ないようにして、万が一の時に頭を怪我しないようにします。

何があっても最初に死なないこと。そのための準備をきちんとしておきたいものです。

節水型手洗い装置を作る

災害時には水は貴重品となります。

生活用水とはいえ、手洗いに使う水も普段のようにじゃぶじゃぶとふんだんな流水を使うわけにはいきません。

ただ、そうはいっても手は洗いたいもの。

そこで節水型の手洗い装置を作ってみることにしました。

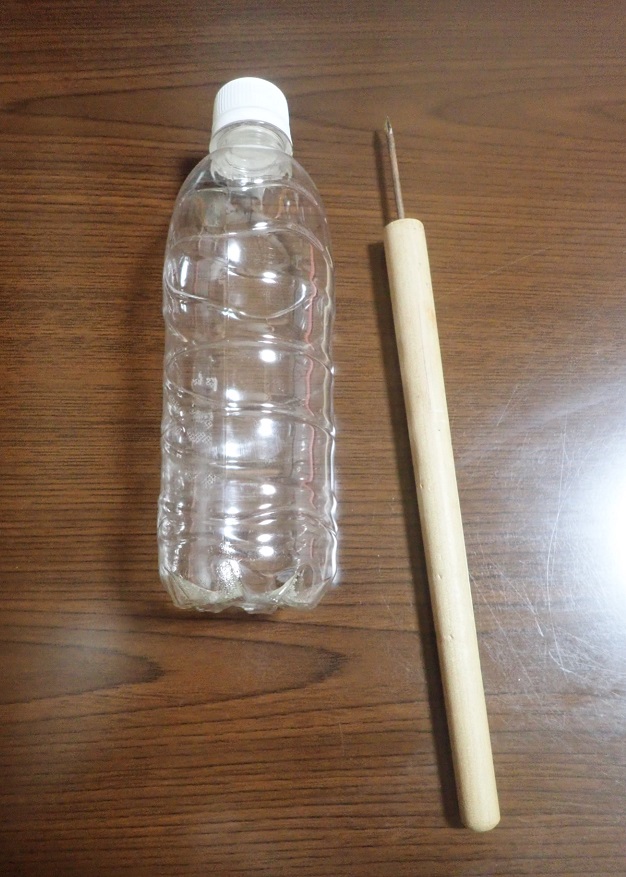

・用意するもの

ペットボトル1個、穴を開けるための道具

・作り方

1.まずはペットボトルの下の方に穴を開けます。小さすぎるとうまく水が出ませんし、大きくなると水がこぼれてしまいますので、ちょっとずつ穴を拡げて、ちょうどいいサイズを探してみてください。

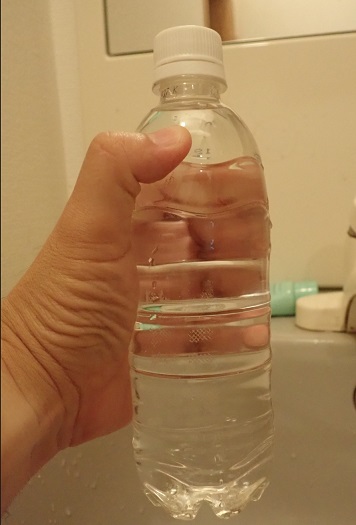

2.開けた穴を指で押さえて内部に水を入れます。

3.穴を指で押さえたままキャップを閉めます。これでできあがりです。

4.キャップを緩めると水が出てきますので、適当な量で手を洗い、キャップを閉めます。少量の水で手が洗える節水型手洗い装置ができました。

穴のサイズとキャップの閉まり具合で出てくる水の量がさまざまに変化しますので、平時にいろいろとやってみて好みの状態を把握しておくといいかもしれません。

コミュニケーションボードを準備する

避難所の運営で一番問題になってくるのは、コミュニケーションです。

避難者は普段から顔見知りの人ばかりでなく、旅行者や通りすがりの人、住んではいるが面識のない人、日本語がうまく通じない人、障害を持つ人などが避難してきます。

この人達とどのようにコミュニケーションを取ったらいいのでしょう。

日本語が話せる人であれば、会話することでお互いにどのように考えているのかわかることができると思いますが、日本語が話せない、聞き取れない人とのコミュニケーションは、次々に人がやってきて大騒ぎになっている状況ではかなり困難なのではないでしょうか。

だからといって、その人が理解できる言語で会話できる人を常に受付に配置することもかなり難しいです。

そのため、受付にはコミュニケーションボードを準備しておくことを勧めます。

このコミュニケーションボードというのは、最近あちこちで見かけるようになりましたが、簡単な行動や問い合わせ内容、ひらがな、数字、時計などを一枚のボードにして、それを指さすことでお互いの意思を確認できるという道具です。

このボードに地域で多い国の人の母国語も併せて表示させておくと、会話が通じなくても最低限の意思疎通ができることから、災害対策の一つとして各自治体や社会福祉協議会などで作成されています。

もちろん、文字が理解しにくい方もいらっしゃいますので万能ではありませんが、それでもこれを予め用意しておくことで会話が通じないというお互いのストレスを軽減させることができ、一度にたくさんのことをこなさなければならない避難所開設時には威力を発揮するのではないかと考えています。

また、避難所を開設してからのさまざまなお知らせも、音声だけでなく、大きく書き出して貼り出すことで、伝わらない、聞いていないというトラブルを防ぐことが可能です。

どのようなものかイメージがつかないという方のためにいくつかのリンクを貼っておきますので、自分の地域で使えそうなものを見つけて、試しに使ってみてもらえるといいなと思います。

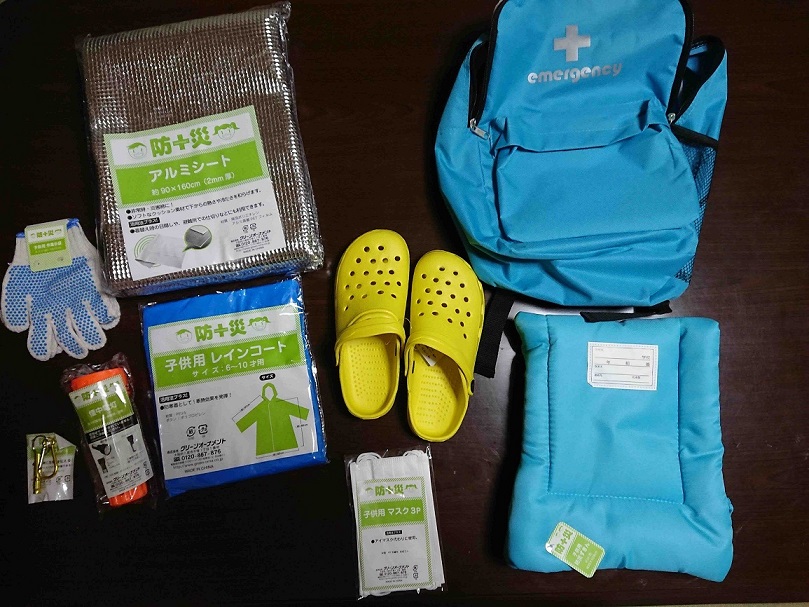

非常用持出袋の作り方・その2

非常用持ち出し袋を作るのに、以前まずは自分に何が必要なのかを洗い出してみるという作業をしていただきました。

ずいぶんと間が開いてしまいましたが、今回は全ての人に必要ではないだろうかと考えられるアイテムについて考えてみたいと思いますが、ここで書き出したアイテムを見られて無条件にそろえるのではなく、自分の生活と比較して、それが必要かどうかについて判断していただきたいなと思います。

1.飲料水500ml×2

まずは飲み水です。洗ったり調理に使ったりもできることから、ここでは普通の水を用意することをお勧めします。1リットル1本でもいいのではと思われるかもしれませんが、あえて500ml二本にすることで、袋に入れやすくし、重さを感じにくくすることを考えています。

2.食料(そのまま食べられるもの)

食料品はそのまま食べられるものを用意します。ピーナッツ等の豆類やようかん、チョコレートやあめ玉など、水気がなくてもとりあえず食べられるものがよいでしょう。

3.歯磨きセット

歯の衛生を保つことで、健康を維持することができます。歯ブラシが無理なら洗口剤や歯磨きシート、歯磨きガムなどを使ってもいいです。

何もないようなら、ティッシュペーパーやタオルでもいいですので、歯を衛生的に保つように意識します。

また、口の中をさっぱりさせられると精神的にも安心するものです。

4.着替え・下着類

濡れたり汗をかいたり、逆に冷えたりすることへの対策として、着替えを1セット準備しておきます。肌着があると、長期の避難でも体を衛生的に保つことが可能になります。

また、臭いが気になる場合に着替えることで精神的に安心できます。

5.懐中電灯・ヘッドライト

移動するときに使うための懐中電灯です。夜道を移動するときや停電時には大活躍します。

6.ランタン

避難先で明かりがないときに使います。真っ暗な中に明かりが一つあるだけで、精神的に落ち着くのが不思議なところです。

7.ポケットティッシュ

トイレの時だけでなく、さまざまな場面で活躍してくれるアイテムです。芯を抜いたトイレットペーパーがあると汎用性が広がります。

8.ウェットティッシュ

水がないときに手や道具類を衛生的に保つのに必要です。除菌仕様のアルコールと純水仕様のものがあります。体などを拭くことを考えるとアルコールでないもののほうが汎用性は高いですが、アルコールの方が衛生的ではあります。

9.非常用トイレ数個

トイレが使えないときに備えて、携帯トイレを自分が一日にトイレに行く回数分用意しておきます。

10.マスク

ほこりやチリなどで気管支を痛めないため、また、避難先で感染症を防ぐために必要です。小分けタイプのものが便利です。

11.タオル

手や体、さまざまな道具を拭いたりするのに必要です。できれば数枚あると便利です。手ぬぐいでも大丈夫です。

12.ラップ

傷の手当てや体温保持、食器の汚れ防止など、さまざまなことに使えます。

13.救急セット

基本は外傷用と考えて、絆創膏やガーゼ、包帯、テーピングテープ、それにとげ抜きやはさみ、綿棒といったアイテムを入れておきます。

14.ラジオ、イヤホン

被災地周辺の情報を集めるのに必要です。AMが受信できるものがあれば、被災地以外からの情報を得ることもできます。また、イヤホンがあれば周囲の静寂を守りながら情報収集が可能です。

15.ビニール袋

いろんなことに使えます。大きいものから小さいものまで、数種類準備しておきます。

16.乾電池

懐中電灯やランタン、ラジオなどを動かすのに必要です。電気機器の電池の規格を揃えておくことで、複数の電池を持って歩かなくて済みますので楽です。

17.雨合羽

雨天時の移動に使えるほか、防寒着としても使うことができます。大きめのポンチョタイプであれば、簡易テントやトイレの時の目隠しにも使えます。

18.スリッパ

避難所での人の生活空間は土足禁止にすることが必要です。そのため、スリッパは必要です。

19.使い捨てカイロ

夏場でも冷えることは多いですのであると便利です。また、時間をかければ人肌以上の飲み物を作ることができます。

20.筆記具

マジックや鉛筆、消しゴムといった筆記具とメモ帳は避難所での生活では必須アイテムです。

21.小銭

慌てていると現金を忘れて避難することもあります。また、公衆電話を使うときにも小銭は必要となります。100円と10円を取り混ぜて準備しておきましょう。

22.連絡先リスト

生存連絡や何かの連絡をするときに備えて連絡先の一覧を書き出しておきます。小銭と一緒にチェック付きビニール袋に入れておくと安心です。

23.モバイルバッテリー

携帯電話を使う人はこれが絶対に必要です。

24.新聞紙

防寒着やたき火の焚き付け、折り紙して皿にする、敷物など、一日分あると重宝します。

25.ナイフ・はさみ

いろいろなものを切り分けるのにあると便利です。

26.ひも

洗濯物を干したり、簡易テントを作ったり、避難所での仕切りやのれんなどを作るときにも使えます。

27.ガムテープ

ものを貼り付けたり修繕したり作ったりするときに、あるととても便利です。切るのに道具が入らないため、使いやすいです。

いろいろと書いてきましたが、これらのものと自分が必要な道具を合わせてみると、案外と量があるなと思われると思います。

書いてあるものには他に使えそうな代用品があるかもしれません。また、自分には必要ないものがあるかもしれません。

それらを上手に組み合わせて、いざというときに持って逃げられる「非常用持ち出し袋」を個人ごとに組み立てておくといいですね。

タイムラインを作ってみよう

BCPを語る上で切っても切り離せないのが「タイムライン」と呼ばれるシナリオです。

これは災害の発生前から発生後復旧するまで時系列にあわせて対応を決めておくもので、いざというときに見落としがないように、そして優先順位を間違えないために作成するものです。

作るときに必要なのは「何について」「何を」「誰が」「いつ」「どのように」判断するのか、そして「そのための判断材料は何か」を決めることです。

先日、保育園様のタイムラインを一つ、防災担当の先生方と作成してみましたので、それを例に考えてみたいと思います。

1.「何について」決めるのか

今回は「運動会」について判断を決めることになりました。

運動会は、なるべく中止を防ぐために屋外と体育館での開催を毎回検討しておられます。

ただ、去年は迷走台風により開催の判断をするのに大変苦労した上、当日の朝に大雨が降ったので急遽開催を延期することとし、保護者の方から「もう少しなんとかならなかったのか」という意見が寄せられていました。

そこで、今回、試しにタイムラインを作成することにしました。

2.「何を」を決めるのか

ここでは中止の判断、及び屋外と体育館での開催決定のための判断基準を作ります。

3.誰が決めるのか

決定権保育責任者である園長先生が、主任先生や担任の先生と相談して決定することにしました。

4.「いつ」「どのように」決めるのか

1)中止の場合

まずは中止の判断です。

この保育園の運動会の開催時期は9月なので、季節柄「大雨・洪水」「台風」「光化学オキシダント」「高温」が想定されます。

気象については気象庁がさまざまな予報を出しています。「高温早期警戒情報」や「台風の進路情報」「早期注意情報(警報級の可能性)」は5日前から予報が出されています。

これらの情報が発表された場合には、速やかに保護者に「中止の可能性」について予め説明しておこうということになりました。

また、当日の天気がどうあれ「中止する場合には『前日の午前中』」に決定する」こと、保護者には「基本的にはお迎えの時に伝えるが、必要な人は前日昼以降のところで電話により保育園に確認をしてもらうこと」を周知することとしました。

2)開催の場合

開催の場合には中止の判断と同様、前日の午前中に「屋外」なのか「体育館」なのかを決定することにしました。

この判断には昨今突風でテントが飛ばされる事故が多発していることから、「大雨・洪水」「台風」「光化学オキシダント」「高温」に加えて「強風」を加えることにしました。

①体育館の場合

判断基準である前日の午前中の時点で「光化学オキシダント注意報」が発表されている場合、当日の状況を問わず体育館開催することにしました。

また、天気予報で雨天が予測されている場合、グラウンドコンディションが悪い場合には、同じく体育館開催とし、事前に異常高温注意報が発表されている場合には、時間を短縮した上で体育館開催としました。

②屋外の場合

気象条件やグラウンドコンディションに問題が無い場合には屋外開催とします。

ただ、突風が起きることがあるので、風が強くなってきたときには園児のテント以外は倒しておくことと、園児のテントは飛ばされないようにしっかりと支柱を固めておくこととしました。

それから当日の光化学オキシダント発生や異常高温時については、予め省略するプログラムを決めておき、時間を短縮して開催することにしました。

これらの判断には、気象情報に加えて空の霞ぐあいやちょっと離れた場所の工場の排煙の煙も利用することにしています。

5.情報の共有化

保育園の運動会では、保護者だけでなくそれ以外の園児の関係者も多数来られます。

そのため、判断基準についてはあらかじめ保護者にも伝えて心構えしておいてもらうことが大切です。

今回の話し合いでは、「運動会のご案内」をプリント配布する時点で判断基準について併せて保護者にお知らせすることにしました。

また、保護者が判断に困るような天気になりそうであれば、3日前に「開催の判断についてのお知らせ」を改めてプリント配布すること、運動会のプログラムに「演目の省略があるかもしれないこと」を記載することとしました。

保護者に限らずですが、明確な判断基準があることがわかると、ある程度の予測ができるようになり、それぞれが準備できるためにトラブルが防げます。

この判断基準でも「もっと早く判断して」というお話が出るかもしれませんが、そのときにはもう一度判断基準を見直していけばいいだろうということで、今回はこれでやってみようということになりました。

タイムラインは作るまでは結構大変ですが、一度作ってしまうとあとは修正ですみ、だれがやってもそんなに大きく判断がずれないというメリットがあります。

今回の話し合いでは「短い時間の大雨などで保育園の休園はどのように対応したらいいか考えてみたい」というご意見をいただきました。

ちょっとずつでもタイムラインを整備していくことで判断に迷うことなく行動を取ることができます。

まずはよく使うものを一つ文章化して作ってみてはいかがでしょうか。

まずは生き残ること

いざというときに備えて、防災ポーチや非常用持ち出し袋非常用備蓄品などを準備していても、災害から生き残ることができなければ全ては無駄になってしまいます。

例えば、政府が推奨する備蓄が完全に行われていても、地震で家の下敷きになってしまえばそれを使うことはできません。

どのような災害であれ、まずは自分が生き残ること。

そのためには、自分が生き残れる確率を上げるための工夫をしておかなければいけないのです。

例えば、水没したり山や崖が崩れたりするようなところに住んでいるのであれば、何かあったときにどういう風にどこへ逃げるのかを決めておくだけでも生き残れる確率は上がります。

また、地震で亡くなった多くの人は家屋や家具の下敷きになっていますから、家屋の耐震補強や家具の固定をしておけば、地震で生き残る確率は上がります。

また、寝室からは家具を無くしたり、屋根の下敷きになりにくい場所に作ることも有効です。

ガラスが飛び散らないように窓ガラスにフィルムを貼ったり、長めのカーテンを取り付けたり、照明器具を固定したりすることも大切ですよね。

日頃からのちょっとした工夫を重ねることで、ちょっとずつ生存確率をあげることが可能になります。

災害対策は一気にはできないかもしれませんが、少しずつでも対策しておけば、その分だけ生き残れる可能性は高くなります。

今からでも気がついたところから災害対策を始めて、生き残る手法を考えてみてくださいね。

連絡先は紙にも書いておこう

最近は携帯電話の普及で、電話番号を覚えていなくても簡単に電話をかけることができるようになっていますが、いざ災害が起きると、連絡先を覚えていないので連絡したくても連絡できないという状況に陥ってしまいます。

また、例えば110番や119番など、普段なら間違えるはずの無いはずの電話番号を間違えてかけてしまったりすることもあります。

そんなときに備えて、あらかじめ災害時に連絡したい人や連絡すべき先、緊急連絡先などを紙に書き出しておくことをお勧めします。

普段手帳をお使いであれば手帳のメモ欄や住所録に書き込んでおくのもいいでしょうし、無くすのが心配な人は外から見にくい場所に貼っておくのもよいと思います。

あるいは、非常用持ち出し袋や防災ポーチに小銭と一緒に入れておいてもいいのではないでしょうか。

大切なのは、大切な連絡先は複数の手段で保管しておくことです。

そうしておくことで、携帯電話を無くしたり壊したり、電池が切れてしまったときでも大切な人への連絡だけは可能になり、お互いにいらないストレスを貯めなくても済みます。

極限時だからこそ、間違い電話をかけずに済ませたいですし、大切な人に心配をかけたくないですから、連絡先の保管方法にも気をつけたいものですね。

復旧のための権限をどうするか?

行政機関は基本的に災害時におきたさまざまなことについて、自分のところで管理監督しようとします。

ですが、実際のところは時間が経過するごとに対応事項が加速度的に増えていきますので、そのうちに破綻して何も指示ができなくなり、結果的に地域の復旧が遅れて地域の崩壊も進むことになってしまいます。

ではどうすればいいのか?

復旧のための権限を、それに対応できるところにあらかじめ任せておくという方法は採れないでしょうか?

例えば、災害後の道路開削の権限を地域の建設業者に任せてしまうのはどうでしょうか?

災害時に優先して開削する道路を指定しておき、もし道路に何かあれば行政の判断をまたずに開削作業を行うようにしておくのです。

当然その必要性や妥当性については検証しなくてはいけないでしょうが、災害が起きたときに、指示を仰げなくなった場合でも予めの指示で開削作業を進めることが可能であれば、復旧支援がその分早く進められることになります。

また、避難所の開設についても行政からの指示ではなく、地元自治会や地元の自主防災組織に委ねておけば、いちいち連絡したり人員派遣をしなくてもすみます。

平時には集中している権限を、災害時にはそれぞれに任せてしまうことで、素早い対応が可能になるのではないでしょうか。

行政は災害時には全体的な情報収集に特化し、落ち着いてからは予算措置と復興、災害の検証に力を入れればよいので、そこまでの無理が生じないと考えます。

災害時に頼りになる自衛隊はどこで何をしてもらうのかについて細かい指示が必要になるとは思いますが、できる限り対応作業を自動化することで、少ない人数でもパニックにならないようにしておくことが、これからの行政には必要なことではないのかなと考えます。

さまざまな組織といろいろな形で協定を結んでいますが、その協定を元にして具体的にいつ何をしてもらうのかについても、自立的に動いてもらえるように約束をしておくことが重要かなと思います。