被災してしまうと、それまでの生活が一変してしまうことが殆どです。

不便・不足・不自由の三重苦になるのですが、ここでその人の性格が出てきます。

ないものに目をつけるのか、あるものでなんとかしようと考えるのかで、その先に起きてくる内容は真逆になってきます。

例えば、停電になると電気がありません。灯りや冷蔵庫、エアコンといった快適生活に欠かせない道具は全て使用不能になります。その時「電気が無いからどうにもならない」と思うとないものにばかり目が行って不平・不満・不足が噴き出して精神的にダメージを受けてしまいます。

でも、電灯が使えないなら他のもので代わりができないかと考えて代替品を準備できれば、そこまで精神的にダメージを受けることはありません。

さまざまな大きな災害で、まず立ち上がったのは子どもとお年寄りでした。

子どもは今自分にできることをやろうと行動を始めます。そしてお年寄りは過去の不便な生活から現在の生活に変遷してきたので、不便な生活に戻っても過去からのさまざまな知恵を使ってできるところから生活レベルを改善しようとしました。

今の私たちの快適な生活は過去からずっと続いてきているわけではないのですが、ついそれを忘れがちになるのが人間というものです。。

たまには安全が確保できる範囲で意図的に不便・不足・不自由な状況を作り出し、試してみてはいかがでしょうか。

被災したのはどうにもならない事実でしか無いので、そこからやってくる不便不足不自由を楽しめるくらいの精神的な余裕が欲しいものです。

カテゴリー: 基本的なこと

籠城の準備は大丈夫か

災害が起きるとき、常に家にいるとは限りません。

日中であれば、多くの人は職場や学校といった場所で被災するのではないでしょうか。災害が発生した後、すぐに家に帰ることができれば良いのですが、実際のところは職場や学校で一夜を過ごすという事態も起こりうると思っています。

では、あなたはそんなときに一晩無事に過ごせる装備を持っているでしょうか。

職場のロッカーや自動車のトランクなどに、あなたが一晩過ごせるだけの装備が入っていますか。お腹が減るのは我慢できても、のどが渇いたりトイレにいきたくなったり、寒さをしのぐのはかなり難しいことなのではないかと思います。

できれば非常用持ち出し袋、駄目でも防災ポーチくらいは備えておいて、自分の命を守れるようにしておきたいですね。

そういえば、小学生や中学生では余計なものは持ってこないように指導されており、例えば防災ポーチなども「余計なもの」に分類することも多いと聞きます。

では代わりに一晩越せるものがきちんと学校に置かれているのかというと、指定避難所になっている学校でもせいぜい「毛布」というお寒い状況ですから、通常の学校にはまず装備は無いと考えて良いと思います。

ではどうすればいいのか。どうやったら自分の身が守れるのかを考えておかなければ、いつになっても身体を寄せ合って暖を取る過酷な籠城から脱出することはできません。

命を守るためにどうすればいいかをしっかりと考えて、何を用意しておいたらいいのかについて検討し、あなた自身の命を守る準備をしておきたいですね。

新型コロナウイルス騒動と避難所の環境改善

各地の災害発生によって避難所が開設されていますが、新型コロナウイルス感染や蔓延を警戒して収容する人数を絞っているという話を聞きます。

ソーシャルディスタンスを確保しようと思うと、従来のような詰め込めるだけ詰め込めという感じの避難者受け入れはできなくなるわけで、今後は自分が避難所に避難すべきなのか自宅避難すべきなのか、それともどこか違う別の場所へ避難すべきなのかについてしっかりと考えておく必要が出てきていると言ってもいいと思います。

現在の避難所の設計は一人あたり横1m×縦2mのスペースが確保できればという感じでなされていますが、ソーシャルディスタンスを確保しようとすると、避難者同士の距離を2m開けることになります。

その結果、避難者同士のプライバシーの保護もしやすくなり、人の視線も気にすることが少なくなって避難所ストレスが軽減できるような事態が発生しています。

おかしな話になるのですが、新型コロナウイルスの影響で避難所の収容状況が改善されるという状況になっているのです。

この先、喉元過ぎれば熱さを忘れるにならないように、あなたの避難計画についてしっかりと見直しをかけてみてください。

どのようになったら避難所へ避難するのか、それとも自宅避難でいいのか、はたまた被災地域外に高飛びするのか、それぞれケースバイケースだと思いますので、災害が起きる前にしっかりと行き先を複数決めておいてください。

また、その行動を起こすための鍵についてもしっかりと整理して決めておくようにしたいですね。

ボランティアと相互扶助

あちこちで大きな被害を出している雨ですが、通常なら全国から集結するはずの災害復旧ボランティアも、新型コロナウイルスの影響で被災地が近くの人以外はお断りという状態になっています。

被災区域で困っている被災者は割と高齢の方が多いですので、万が一を考えると少しでも感染の可能性の少ない地域に限定してボランティアに入ってもらうというのは一つの選択だと思います。

ただ、水害の被災地ではまずは建物の泥出しと洗浄が最優先され、これは人海戦術で取り組まなければあっという間にカビや雑菌の温床が床下にできてしまい、そうなると衛生的に問題が発生しますし、泥の撤去が終わってもにおいが取れなくなってしまいます。

そんなときは被災者同士の相互扶助で順番に片付けていくしかありません。我が家だけ片付けば良いのでは無く、地域や集落として住民が一気に作業をしてしまわないと地域や集落の中に遺恨を残すことになります。

地域で優先すべき場所や優先すべき家屋を選定してそこから順番にやっていくことで、それぞれが作業に当たるよりも効率よく早く洗浄ができます。

優先すべきは水源が近くに確保できて泥出しが済めば人の生活が再開できそうな家屋から。全壊判定されるような家屋は解体するだけですから後回し。水が手に入りにくいところも時間がかかるので後回し。

地域で顔が分かっている人なら、安心して作業ができると思います。気苦労はするかもしれませんが、自分もできることで参加すればいいのです。

現状では、ボランティアは自分が感染していると地域に影響が出ると考え、様子を見ている人が大勢います。

条件をきちんと整備し、感染の確率ができるかぎり下がる状態でボランティアに入ってもらうこと。そしてそれまでは地域の人達がお互いに助け合って復旧を進めていくこと。

通常の災害対応に加えて新型コロナウイルス対策も織り込まなければならないので関係機関はかなり大変なようですが、被災地の掃除ができるかぎり早くできるように検討をしていただければなと思います。

お鍋でご飯を炊いてみよう

こうなるとおいしいお焦げも楽しめることがある。

先日、ご家族の災害備蓄品についてどのようなものがいるのかについてご質問をいただきました。

さまざまな場所で非常用持ち出し袋や備蓄品についてのお話を聞いておられる方は多いと思いますが、具体的な準備と言うことでさまざまなお話をさせていただきました。

その中でキーポイントとなるのが水とご飯です。副食は缶詰やレトルト、食べられる山野草や野菜があるのでなんとかなるとして、水の備蓄とご飯の備蓄についてどの程度必要なのだろうかということになり、少し考えてみました。

その方のご家族は3名ですので、飲料水の分量を考えると一日6リットル。3日で18リットル、7日だと42リットルが必要となります。市販品のペットボトルの2リットルの水が一箱6本ですので2日分。4箱あれば間に合うという計算になります。

次にご飯、つまりお米をどうするかという話になり、アルファ米で計算すると一日3食食べるとして3人で9食。3日では27食、7日で63食が必要となります。

ただ、アルファ米は日常生活ではあまり登場しないということとお金がかかるということで、備蓄を2日分、残りは普通のご飯を炊くという提案をしてみました。

電気がないのにご飯が炊けるのかと聞かれましたのでお鍋でご飯を炊けますよと説明したところ、登山用品の鍋や飯ごう、メスティンなどの特殊な道具を用意した方がいいのかを尋ねられました。

水害や土砂災害に遭う確率が殆ど無く、地震でも地盤改良してある最近建てた平屋建てということなので、建物が倒壊する可能性はないと判断して普通の土鍋や鍋でご飯は炊けますよと言ったらかなり驚かれてしまいました。

確かにやったことがなければできるかどうかもわかりません。本番で初めてやって失敗したら間違いなく気力が無くなりますので、何も無い平穏なときに自分が普段使うお鍋でご飯を炊いてみることをお勧めしました。

災害時には電気やガス、水道は止まってしまって復旧に時間がかかることが多いです。でも、とりあえず数日から1週間程度電気やガス、水道がなくても何とかなる状態を作っておけば、気分的には安心できるのではないかと思いましたので、一度カセットガスを使った卓上コンロでご飯を炊いてみることを体験してもらうことにしました。

普段はなかなか時間がとれなくていろいろな文明の利器に頼ってしまうことも多いのですが、たまには昔に戻って料理をしてみるのも面白いのでは無いかと思います。

おうちでできる防災訓練の一つとして、ぜひ試してみてください。なお、ご飯の炊き方はさまざまな流派があるのでyoutubeなどを参考に確認してみてくださいね。

1階では寝ないようにする

日本の一戸建の多くは平屋または二階建てだと思いますが、あなたのうちは何階建てですか。

アパートやマンションなどのある程度の高層階はともかく、二階建ての一戸建てに住んでいる方は、寝る場所は二階にすることをお勧めします。

足が悪かったり階段が急で上ることが困難という場合もあると思いますが、できる限り一階では寝ないようにしてください。

最近続いている水害では、多くの高齢者の方が1階で就寝中に氾濫した川などの水に呑まれて亡くなっていますが、もしも二階で寝ていたとしたら、少なくともいきなり水に呑まれるようなことはなかったでしょう。

水害だけではありません。地震の時に仮に建物が耐震強化していない状態でも、二階部分は割と形が残っていることが多く、助かる可能性が一階よりも格段に高くなります。

巨大な地震試験装置であるイーディフェンスを使って耐震補強の有無で家がどうなるのかについて実験をした映像があるのですが、この映像で倒れた建物も二階部分は形が残るような倒れ方をしていました。

むろん二階にいれば確実に助かるというわけではありませんし、普段の生活で考えると、二階に移動するのはいろいろな意味で大変になると思います。

ただ、災害という視点で見ると生存確率を上げるためにはなるべく一階で寝ない方がいいことははっきり分かっていますから、普段の生活とのバランスを考えながら寝る場所を決めておいてほしいと思います。

余談になりますが、災害対策を行うときの基本的な考え方の一つに、「とっさに動けない状況になる場所の補強を優先する」というのがあります。

寝ているとき、風呂に入っているとき、トイレに入っているとき。

これらは危険だとわかっていてもすぐに行動に移せない状態になっている場所ですから、ここにいて安全が確保できるような対策をしっかりとしておくといいと思います。

また、備蓄品や非常用持ち出し袋は玄関や勝手口などに置くことが多いと思いますが、家がつぶれたり水没したりすると使えなくなってしまうので、一部は二階に補完しておくことをお勧めします。

ちょっとしたコツを積み重ねて、災害なんかで死なないようにしたいですね。

災害時の危険ってどんなこと?

防災関係でよく言われる言葉に「災害が発生しそうなときに危険だと思ったらすぐに避難してください」というのがあります。

命を失いかねない状況になることだと考えると、「避難=命を守る」ということになりますので、命の守り方をしっかりと理解していないといけません。

では、災害で起きる命を失いかねない状況を考えてみましょう。

まずは大雨。大雨になると水路や地面が水を裁ききれなくなって越水や水没、土石流、地すべり、土砂崩れなどの土砂災害が発生し、それに巻き込まれることによって命の危険が生じます。

対策はというと、海抜高度の低いところや川の周囲、又は川の跡、土砂災害の起きそうな場所には住まないことが一番です。とはいえ、実際のところはそこまで考えて住んでないと思います。

ではどうするかと言えば、危険なときにだけそれらの危険のない、海抜高度が高くて土砂災害の起きない場所に逃げておけば危険を避けて命を守ることができます。

台風も同様で、これに風対策が追加になります。家の周りのものが飛ばないように、他からものが飛んできても被害が出ないように、例えば植木鉢やバケツなどは屋内にしまっておく、屋根の修理は早めにしておく、窓には飛散防止フィルムを貼っておくなどの準備をした上で、水の被害が起きそうなら、やはり水に対して安全な場所に逃げておくことで命を守ることができます。

風が強いと停電になることが多いので、ランタンや懐中電灯といった照明具やカセットガスといった調理器具の準備も必要になるかもしれません。

最後は地震。いきなり来るとは言え、大きな揺れだけでは心臓の悪い方以外で危険を感じる方はいないと思います。

問題になるのは揺れによって発生するさまざまな被害です。例えば、家屋の倒壊、土砂災害、高いビルだと長周期振動も問題になりそうです。

対策としたら、家屋の耐震調査をし、必要があれば耐震補強すること。家具が人のいる場所に倒れないようにしておくこと、なによりも危険な場所には住まないことです。

「三十六計逃げるに如かず」という言葉もありますが、危なければ危なくないところへ逃げれば良いだけなのです。そして、その情報を得るためにハザードマップが存在します。

ハザードマップを過信してはいけませんが、一つの目安になるものであることは間違いありません。自治体が配っているハザードマップにしっかりと目を通して、避難所以外でも危険がなさそうな場所も探しておいてくださいね。

水害で被災したら気をつけたいこと

日本のあちらこちらでびっくりするくらいの量の雨が降っています。河川の氾濫や決壊でいろいろな場所で水害が発生していますが、まずは自分の命を守ることを最優先に安全確保をしていただきたいと思います。

そして被災した方にはお見舞い申し上げます。まだ状況が治まらないとも聞きますので、どうぞ体調維持にご配慮ください。

ところで、水害で被災した後にはどんなことに気をつけたらいいのか。

今日はやっておいたことがいいことや、忘れがちなことについて3点だけ触れておきたいと思います。

1.片付け前に写真をたくさん撮っておこう

被災して状況が落ち着いたらまずはお片付けになると思いますが、お片付けをする前に被災したものや場所の写真をさまざまな角度から撮影し、記録を残しておいてください。このときに写真をしっかりと撮っておくと、後で役所の発行する罹災証明書や保険会社の保険申請のときにびっくりするくらい役に立ちます。

罹災証明書の発行や保険会社の保険適用は原則として全て現地調査を行うのですが、大規模災害になると手が回らなくなります。そのため調査が遅くなり、片付け終わった家屋や周囲の状況で罹災状況の判断がされてしまうことになり、いろいろと困ったことが発生します。

ですが写真をしっかり撮影しておくと、申請書にその写真をつけることで現地調査が省略され、証明書や保険金の支払いが早くなることがあります。

また、行政機関でさまざまな手続きをする際にも被災状況の写真があれば説明が非常に早くでき、損になることはありません。お手元のスマートフォンや携帯電話のカメラ機能であらゆる角度からしっかりと被災状況の写真を撮影しておいてください。コツは近くと遠くで撮影すること。全景も忘れずに撮っておいてくださいね。

2.いろんな手続きは自分でしよう

被災地では、各種申請手続きの代行業者が言葉巧みに自分に手続きを代行させるように誘ってくることがありますが、これらの業者にお願いすると多くの場合は異常に馬鹿高い手数料を取られてしまいます。

また、代行業者に頼んだからと言って各種手続きが早くなることもありません。

確かに書類を書くのは面倒くさいですし間違えて怒られるのは面白くないですが、役場の人や保険会社の人に教えてもらえば1時間もかからずに申請手続きをすることができますから、面倒くさがらずに自分で手続きは行うようにしてください

どうしても自分で作るのがいやな人は、代行業者では無く、司法書士や行政書士にお願いしてください。代行業者よりも遙かに安く確実に手続きをしてくれます。

3.家族の記録の処分はちょっとだけ待って

最後に、家族の記録写真やデジタルデータ、絵などが被災しても、復旧できる方法があるかもしれませんから、処分するのはちょっと待ってください。

必要なのは、早い段階でしっかりと乾かすこと。劣化が抑えられれば、写真洗浄ボランティアやデータ復旧サービスなどでなんとかなるかもしれません。

捨てるのはいつでもできますから、お片付けのときに家族の記録については優先して乾かして復旧方法を考えるようにしてください。

水害で被災すると、後片付けに追われてなかなかじっくりと考える時間がとれません。ですが、

1.片付け前にまず写真を撮っておく

2.各種手続きは自分自身でやるか、

もしくは司法書士、行政書士に依頼する

3.思い出の品物は早く乾かせば救えるかも

という3つだけは覚えておいてほしいなと思います。

被災後はあらゆることが一気におそってきます。気力をしっかりと持って、自分のペースで復旧して欲しいと思います。

どうぞご安全に、そして無理はされませんように。

避難情報の再確認

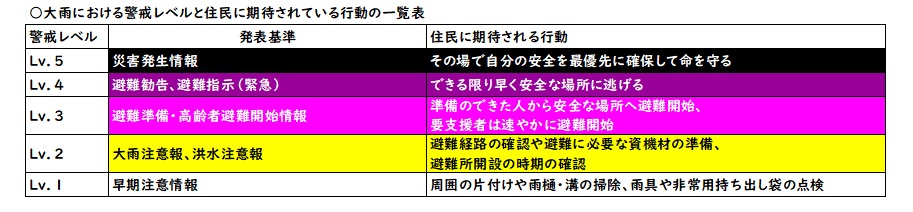

避難情報は現在は「レベル」で表示されるようになっています。

数字が大きくなるほど危険が差し迫っていることがわかるようになっていて、過去の災害で「避難勧告」や「高齢者避難開始」といった言い回しがよくわからないという意見を反映したものですが、結果としてレベルだけでは緊急性が高いのか低いのか一般の方には理解されず、現在はレベルと発表情報の併用で情報が発信されています。

ただ、この言い回しもちょっと難解な感じがするのでもっと簡単ないい方ができないのかなと考えてみました。

一番問題になるのは、レベル3の「避難準備・高齢者避難開始」情報で、この情報、発表されて次のレベルに上がるまでには非常に間隔が空いています。

内容は「このままの状態だと逃げる必要がある場合もありますので逃げる準備してね」という意味なのですが、この次の「レベル4 避難勧告・避難指示(緊急)」になるともう一部地域では災害が起きている状態なので、起きるか起きないかの境界線がレベル3ということになります。

実際のところ、レベル3が出るとレベル4も出る場合が多いので、レベル3がでたら「逃げる準備して安全な場所へ移動開始」と考えると余裕のある避難ができると思います。

このあたりはそれぞれの判断になりますのでこうしろとは言えない部分ですが、早めに逃げてしまえば少なくとも自分の命は確実に守れると言うことだけは確かです。

避難所の開設は各市町村の防災担当課によって判断が異なるために一概に言えませんが、もしあなたが安全だとされている避難所に避難するときには、市町村の防災担当課に連絡しておくと避難所の入り口が開けてもらえることが多いようです。

できれば緊急連絡先にお住まいの市町村役場の防災担当課の電話番号を書き加えておいてください。

ちなみに、レベル4になると災害対応でてんてこまいになりますので、電話はまず通じません。同じ現象は消防でも警察でも起きますので、逃げ遅れたら行政機関に連絡して助けてもらうという発想は捨てた方がいいです。

早めに行動を開始して、空振りでも怒らない。100回逃げて何も無くてもいいんです。逃げるのはあくまでもあなたの命を守るため。面倒くさいとか、今まで起きなかったからといった感覚的な逃げない理由を探さないでください。

そういえば避難する場所についてですが、現在は新型コロナウイルスのことがあって大規模な避難所でも収容人員を押さえる方針が採られています。

避難所はあくまでも行き場のない人に利用してもらい、つてや経済力のある人は知り合いのいる高台のおうちやホテルなどの宿泊施設を使うようにして3密を避けるようにしてください。

また、自然災害は一度に一つしか起きないという保証はありません。

一度に複数の災害が起きるかもしれないと考えて、それでも安全な場所を確認し、早めに避難行動を開始するようにしてください。

水の災害で持って避難してほしいもの

大雨による水害や台風、高潮など水の災害ではいかに安全な高台に避難するかが生死をわけるといっても過言ではないと思います。

自宅が完全に水没してしまう場所や平屋建てなどにお住まいの場合には、場合によっては雨と水の中をかき分けて安全な場所に避難するような場合も出てくると思います。

その際、避難先に絶対に持っていってほしいものをいくつかご紹介しておきます。

これらは安全な場所に避難が完了して初めて役に立つものですが、これがないとせっかく安全を確保できたのにその後に起きてくる問題で死んでしまうことにもなりかねません。

1.乾いた大きなタオル

避難のタイミングでは全身がずぶ濡れになっていることがあると思います。その時に一番怖いのは水分蒸発で身体の体温を持っていかれてしまうこと。

たかが濡れているだけと思われるかもしれませんが、長時間にわたって濡れた状態でいると、身体の体温が蒸発する水によって奪われて低体温症を引き起こすことになります。

安全が確保されたなら、まずは乾いた大きなタオルで全身をしっかり拭くことが非常に大切です。

2.乾いた長袖長ズボンへの着替え

身体を拭き終わったら、速やかに乾いた服に着替えることが必要です。

プール也海などで身体が冷え切ったときのことを考えていただければわかりやすいと思いますが、まずは身体の水気を拭き取ること、そして乾いた服に着替えること。

これだけで身体がずいぶんと温まったのではないでしょうか。

大雨の中での避難でも一緒で、ずぶ濡れになったらまずは水気を拭き取ること.次に乾いた服に着替えることが必要です。

手足の先まで暖かい血を循環させてやる必要がありますから、まずは長袖長ズボンで身体を温めることを意識してください。

女性の場合にはスカートでもいいのですが、できるだけ暖かい空気の層を身体に近いところに作ってやった方がいいですので、スカートを着用するのであれば、その下に暖まるまででいいので長ズボンを着用するようにしてください。

3.携帯カイロ

冷えている身体を外部からの熱で温めることは命を守るための生命線になります。

携帯カイロは、身体を温めるだけでは無く、後述する飲料水を人肌程度に温めたり、非常食を暖めたりと、さまざまなものを暖めるのに使うことが可能です。

小さくて身体等に貼り付けることができるようになっているものを数個、持っていくようにしてください。

3.飲料水

必死になって避難をするときには気がつかないことが多いのですが、さまざまな理由から身体から水分が結構消費されていることが多いです。

そのため飲み水を準備しておきましょう。スポーツドリンクは糖分が高く、避難直後に飲むのであればいいのですが落ち着いてくると余計な糖分がのどの渇きを産むことになってしまいます。また、紅茶やコーヒーは利尿作用が高いですので、飲むと逆に脱水症状を起こすこともありえます。

そのままで飲め、飲むこと以外にもいろいろと使える飲料水を準備しておきましょう。政府の推奨は一人一日二リットルですが、ご自身の体力や水を飲む量などを考えて、持って移動できるくらいの量にしておいてください。

4.非常食

水害で避難した場合、すぐに水が引くことはあまりなく、少なくても半日以上は避難を続ける必要があります。

どうしてもお腹がすいてきますから、何らかのお腹に貯まる非常食を準備しておきましょう。

アルファ米やシリアルバーだけでなく、パンやインスタント食品でも構いません。

ただ、水でも戻せるものであることが大切です。二食分くらいあれば、とりあえずはひもじい思いをしなくてすむと思います。

5.携帯ラジオ

水害発生時には状況が刻一刻と変化していきます。リアルタイムの情報は難しいかもしれませんが、耳だけで聞き取れて避難中でも動きを止めなくてすむ携帯ラジオはぜひ準備しておいてください。

携帯テレビやスマートフォンではどうしても画面を確認するために動きを止める必要があるので、避難行動中は安全な場所以外で画面を確認するのは止めるようにしましょう。

6.エマージェンシーシート

名称だけではなんのことかわからない人も多いと思いますが、銀色や金色の薄い素材でできていて身体に巻き付けることができる道具だと考えてくだされば結構です。

これは断熱効果がありますので、首から下の身体を覆うことができれば、身体の熱を逃がさずに暖かく過ごせる優れものの道具です。

本来は空気を貯め込めて床に敷いても上にかけても包まれても大丈夫な毛布をお勧めしたいのですが、濡れてしまうと役に立たないという致命的な問題があるため、軽くて保温力があるエマージェンシーシートを持っていくことをお勧めします。

7.新聞紙

新聞紙は水気を取ったり暖を取ったりするのに非常に役立つアイテムです。

また、床に敷けば簡単な断熱材としてもクッション材としても機能してくれます。

一日分から二日分あると、いろいろなことに使えて非常に便利です。

他にもさまざまなアイテムがあれば避難した先での生活は非常に快適になっていきますが、とりあえず今書いたものがあれば、避難した先でも安全を確保することはできると思います。

ここで書いたさまざまなアイテムは、水害に限らずさまざまな災害でもきっと役に立つことは間違いないです。

非常用持ち出し袋の中身、人によっていろいろと異なるのは当然ですが、何に使うのかをしっかりと考えた上で準備しておきましょう。